Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС)

https://ria.ru/20221012/glonass-1822794450.html

Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС)

Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) — РИА Новости, 12.10.2022

Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС)

Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС, англ. GLONASS) – российская спутниковая система навигации, предназначенная для навигационно-временного… РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T04:25

2022-10-12T04:25

2022-10-12T04:25

справки

глонасс (система навигации)

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585138557_0:306:3072:2034_1920x0_80_0_0_60fe6cfd74271232b971244d4fd45629.jpg

Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС, англ. GLONASS) – российская спутниковая система навигации, предназначенная для навигационно-временного обеспечения неограниченного числа пользователей наземного, морского, воздушного и космического базирования. Она позволяет в абсолютно любой точке земного шара, а также в космическом пространстве вблизи планеты определять местоположение и скорость объектов. Толчком к началу практических работ в области спутниковой радионавигации послужил успешный запуск в СССР первого искусственного спутника Земли в октябре 1957 года. Использовать спутники для навигации первым предложил профессор Валентин Шебшаевич. Такая возможность была открыта им при исследовании приложений радиоастрономических методов в самолетовождении. Данные исследования были использованы в 1963 году при опытно-конструкторских работах над первой отечественной низкоорбитальной системой «Цикада», предназначенной для морской и воздушной навигации. В 1967 году на орбиту был выведен первый навигационный отечественный спутник «Космос-192». Система «Цикада» была сдана в эксплуатацию в составе четырех спутников в 1979 году. Успешная эксплуатация низкоорбитальных спутниковых навигационных систем морскими потребителями привлекла широкое внимание к спутниковой навигации.

Она позволяет в абсолютно любой точке земного шара, а также в космическом пространстве вблизи планеты определять местоположение и скорость объектов. Толчком к началу практических работ в области спутниковой радионавигации послужил успешный запуск в СССР первого искусственного спутника Земли в октябре 1957 года. Использовать спутники для навигации первым предложил профессор Валентин Шебшаевич. Такая возможность была открыта им при исследовании приложений радиоастрономических методов в самолетовождении. Данные исследования были использованы в 1963 году при опытно-конструкторских работах над первой отечественной низкоорбитальной системой «Цикада», предназначенной для морской и воздушной навигации. В 1967 году на орбиту был выведен первый навигационный отечественный спутник «Космос-192». Система «Цикада» была сдана в эксплуатацию в составе четырех спутников в 1979 году. Успешная эксплуатация низкоорбитальных спутниковых навигационных систем морскими потребителями привлекла широкое внимание к спутниковой навигации. Возникла необходимость создания универсальной навигационной системы, удовлетворяющей требованиям подавляющего состава потенциальных потребителей. В 1976 году вышло постановление правительства СССР о ее разработке. На основе проведенных многосторонних исследований отечественными специалистами для навигационной системы была выбрана штатная орбитальная группировка из 24 спутников, находящихся на средневысотных околокруговых орбитах с номинальными значениями высоты – 19100 километров. Летные испытания высокоорбитальной отечественной навигационной системы, получившей название ГЛОНАСС, были начаты 12 октября 1982 года с запуском первого космического аппарата серии «Глонасс» («Космос-1413»). Развертывание системы продолжилось с темпом один-два запуска космических аппаратов в год и к концу 1988 года на орбите находились уже шесть спутников. 24 сентября 1993 года система была официально принята в эксплуатацию в интересах министерства обороны РФ с орбитальной группировкой ограниченного состава из 12 спутников.

Возникла необходимость создания универсальной навигационной системы, удовлетворяющей требованиям подавляющего состава потенциальных потребителей. В 1976 году вышло постановление правительства СССР о ее разработке. На основе проведенных многосторонних исследований отечественными специалистами для навигационной системы была выбрана штатная орбитальная группировка из 24 спутников, находящихся на средневысотных околокруговых орбитах с номинальными значениями высоты – 19100 километров. Летные испытания высокоорбитальной отечественной навигационной системы, получившей название ГЛОНАСС, были начаты 12 октября 1982 года с запуском первого космического аппарата серии «Глонасс» («Космос-1413»). Развертывание системы продолжилось с темпом один-два запуска космических аппаратов в год и к концу 1988 года на орбите находились уже шесть спутников. 24 сентября 1993 года система была официально принята в эксплуатацию в интересах министерства обороны РФ с орбитальной группировкой ограниченного состава из 12 спутников. В декабре 1995 года орбитальная группировка была развернута до полного состава (24 спутника), который необходим для полного охвата территории всего земного шара. Однако в то время большим недостатком было практически отсутствие гражданской навигационной аппаратуры и соответственно гражданских потребителей системы. В связи с экономическими проблемами во второй половине 1990-х годов орбитальная группировка ГЛОНАСС не восполнялась и практически деградировала. К 2002 году она насчитывала только семь космических аппаратов, что не могло обеспечить территорию России навигационными сигналами системы ГЛОНАСС хотя бы с умеренной доступностью. Точностные характеристики уступали более чем на порядок американской системе навигации GPS, а срок активного существования космических аппаратов составлял три-четыре года. Чтобы переломить ситуацию, распоряжением президента РФ от 18 февраля 1999 года система ГЛОНАСС была определена как система двойного назначения, применяемая в научных, социально-экономических целях, в интересах обороны и безопасности России, а в 2001 году принята федеральная целевая программа «Глобальная навигационная система» на период 2002-2012 годов.

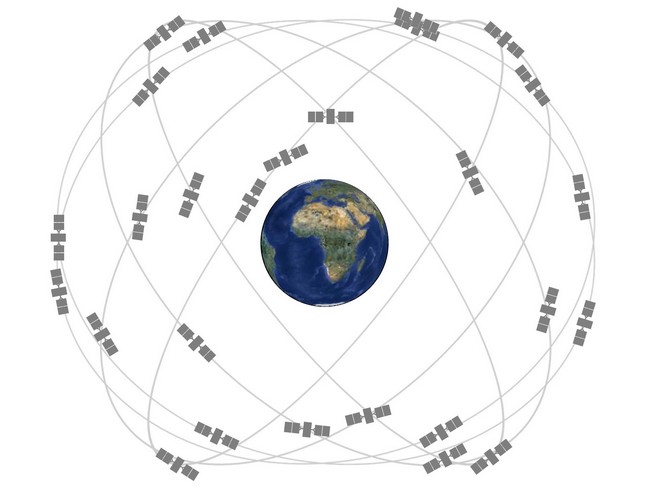

В декабре 1995 года орбитальная группировка была развернута до полного состава (24 спутника), который необходим для полного охвата территории всего земного шара. Однако в то время большим недостатком было практически отсутствие гражданской навигационной аппаратуры и соответственно гражданских потребителей системы. В связи с экономическими проблемами во второй половине 1990-х годов орбитальная группировка ГЛОНАСС не восполнялась и практически деградировала. К 2002 году она насчитывала только семь космических аппаратов, что не могло обеспечить территорию России навигационными сигналами системы ГЛОНАСС хотя бы с умеренной доступностью. Точностные характеристики уступали более чем на порядок американской системе навигации GPS, а срок активного существования космических аппаратов составлял три-четыре года. Чтобы переломить ситуацию, распоряжением президента РФ от 18 февраля 1999 года система ГЛОНАСС была определена как система двойного назначения, применяемая в научных, социально-экономических целях, в интересах обороны и безопасности России, а в 2001 году принята федеральная целевая программа «Глобальная навигационная система» на период 2002-2012 годов. В результате ее реализации орбитальная группировка была полностью восстановлена. С 2012 года система развивалась в рамках новой федеральной целевой программы «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы». Ее целями являлись расширение внедрения отечественных спутниковых навигационных технологий и услуг с использованием системы ГЛОНАСС в интересах специальных и гражданских (в том числе коммерческих и научных) потребителей, международного использования спутниковых навигационных российских технологий за счет поддержания и развития системы ГЛОНАСС. Система ГЛОНАСС состоит из подсистемы космических аппаратов, подсистемы контроля и управления и навигационной аппаратуры потребителей. Подсистема космических аппаратов штатно включает 24 спутника, находящихся на круговых орбитах высотой 19100 километров, наклоненных к экватору под углом 64,8° и периодом обращения 11 часов 15 минут в трех орбитальных плоскостях. Орбитальные плоскости разнесены по долготе на 120°. В каждой орбитальной плоскости штатно размещаются по восемь спутников с равномерным сдвигом по аргументу широты 45°.

В результате ее реализации орбитальная группировка была полностью восстановлена. С 2012 года система развивалась в рамках новой федеральной целевой программы «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы». Ее целями являлись расширение внедрения отечественных спутниковых навигационных технологий и услуг с использованием системы ГЛОНАСС в интересах специальных и гражданских (в том числе коммерческих и научных) потребителей, международного использования спутниковых навигационных российских технологий за счет поддержания и развития системы ГЛОНАСС. Система ГЛОНАСС состоит из подсистемы космических аппаратов, подсистемы контроля и управления и навигационной аппаратуры потребителей. Подсистема космических аппаратов штатно включает 24 спутника, находящихся на круговых орбитах высотой 19100 километров, наклоненных к экватору под углом 64,8° и периодом обращения 11 часов 15 минут в трех орбитальных плоскостях. Орбитальные плоскости разнесены по долготе на 120°. В каждой орбитальной плоскости штатно размещаются по восемь спутников с равномерным сдвигом по аргументу широты 45°. Кроме этого, в плоскостях положение спутников сдвинуты относительно друг друга по аргументу широты на 15°. Выбранная структура орбитальной группировки обеспечивает движение всех космических аппаратов по единой трассе на поверхности Земли с ее повторяемостью через восемь суток и позволяет обеспечить непрерывное и глобальное покрытие земной поверхности и околоземного пространства навигационным полем. Кроме того, такие характеристики обеспечивают высокую устойчивость орбитальной группировки системы ГЛОНАСС, что практически позволяет обходиться без коррекции орбит космических аппаратов в течение всего срока их активного существования. По состоянию на 10 октября 2022 года в составе орбитальной группировки ГЛОНАСС находилось 26 космических аппаратов, из них 22 использовались по целевому назначению. Космические спутники для ГЛОНАСС были спроектированы в конструкторском бюро НПО прикладной механики (ныне – АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева», АО «ИСС») в городе Красноярск-26 (Железногорск, Красноярский край).

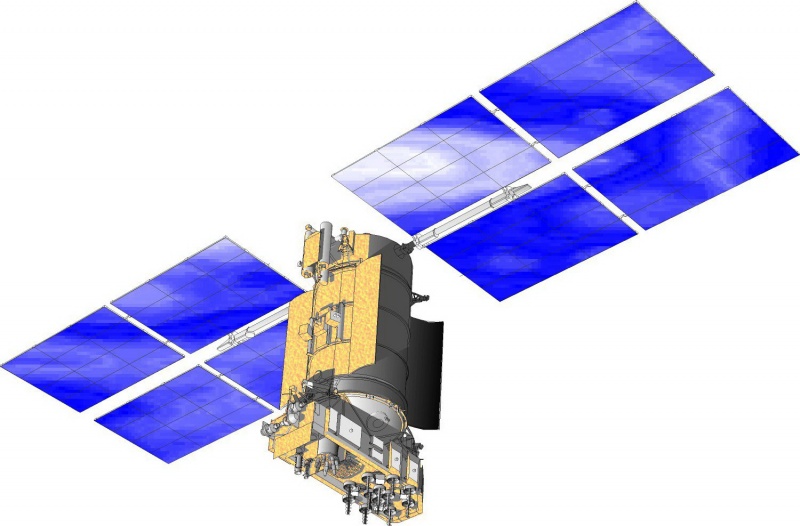

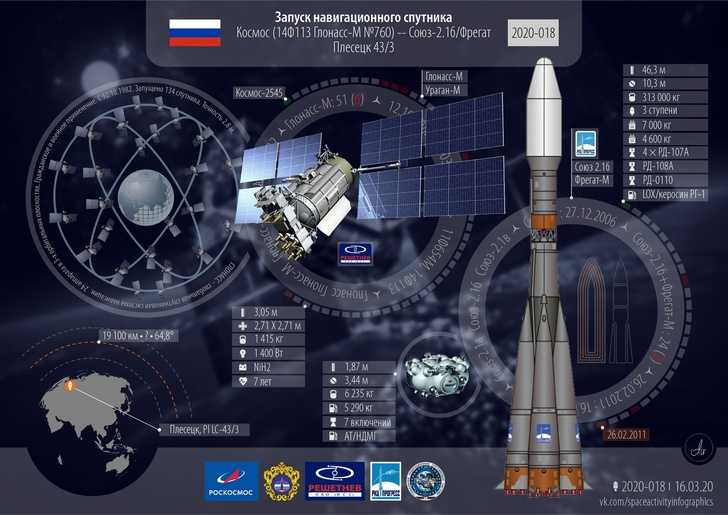

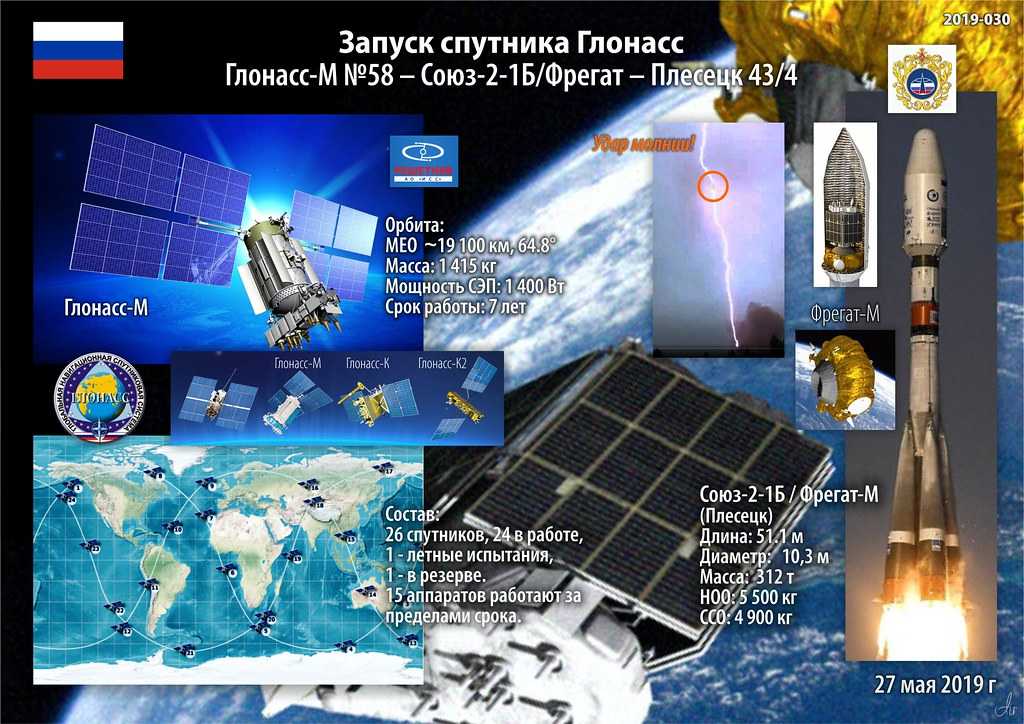

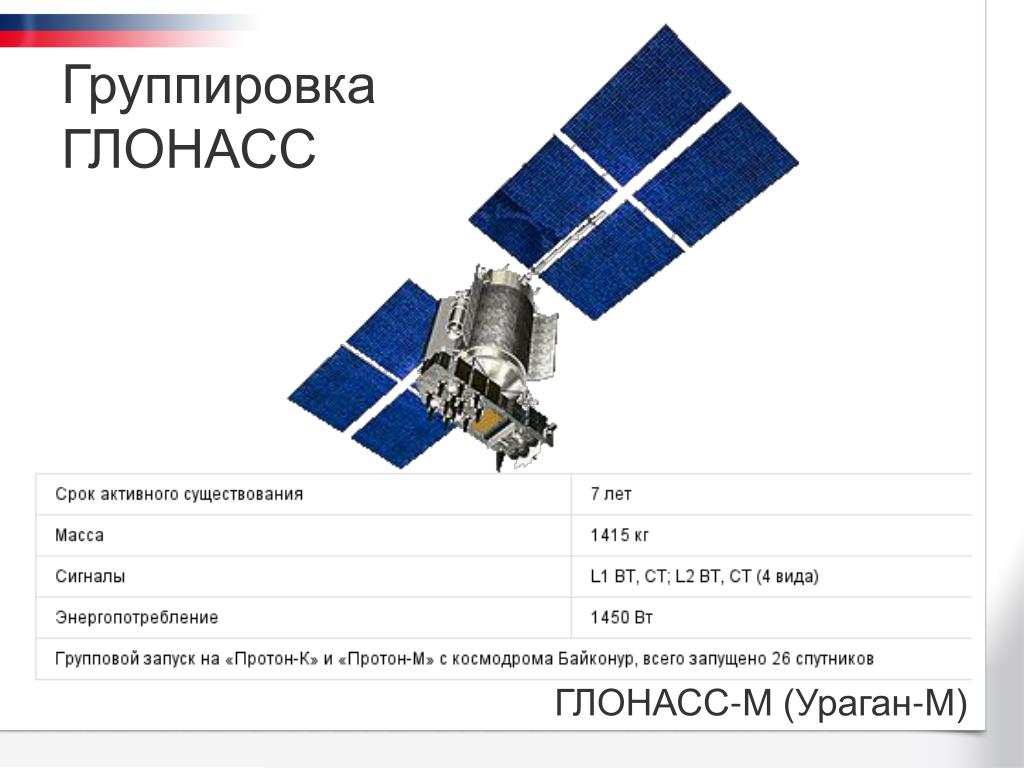

Кроме этого, в плоскостях положение спутников сдвинуты относительно друг друга по аргументу широты на 15°. Выбранная структура орбитальной группировки обеспечивает движение всех космических аппаратов по единой трассе на поверхности Земли с ее повторяемостью через восемь суток и позволяет обеспечить непрерывное и глобальное покрытие земной поверхности и околоземного пространства навигационным полем. Кроме того, такие характеристики обеспечивают высокую устойчивость орбитальной группировки системы ГЛОНАСС, что практически позволяет обходиться без коррекции орбит космических аппаратов в течение всего срока их активного существования. По состоянию на 10 октября 2022 года в составе орбитальной группировки ГЛОНАСС находилось 26 космических аппаратов, из них 22 использовались по целевому назначению. Космические спутники для ГЛОНАСС были спроектированы в конструкторском бюро НПО прикладной механики (ныне – АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева», АО «ИСС») в городе Красноярск-26 (Железногорск, Красноярский край). С 1982 года по 2005 год в эксплуатацию вводились космические аппараты (КА) «Глонасс», со сроком активного гарантийного существования три года. В настоящее время основу орбитальной группировки составляют спутники модифицированной серии «Глонасс-М» со сроком активного существования семь лет, первый из которых был запущен в 2003 году, и космические аппараты нового поколения «Глонасс-К», работоспособность которых составляет 10 лет. В отличие от спутников «Глонасс-М, где доля зарубежных комплектующих доходит до 80%, в «Глонасс-К» значительно больше половины электроники российской разработки. «Глонасс-К» имеют меньшую массу и обладают рядом других усовершенствований. Помимо излучения навигационных сигналов они способны передавать информацию с аварийных радиобуев Международной космической системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ. Запуск первого спутника был успешно произведен в феврале 2011 года с космодрома Плесецк. В настоящее время в АО «ИСС» создают усовершенствованные навигационных спутники – «Глонасс-К2», которые отличаются от спутников прошлого поколения большим количеством излучаемых навигационных сигналов, позволяющим повысить качество навигационного обслуживания в России.

С 1982 года по 2005 год в эксплуатацию вводились космические аппараты (КА) «Глонасс», со сроком активного гарантийного существования три года. В настоящее время основу орбитальной группировки составляют спутники модифицированной серии «Глонасс-М» со сроком активного существования семь лет, первый из которых был запущен в 2003 году, и космические аппараты нового поколения «Глонасс-К», работоспособность которых составляет 10 лет. В отличие от спутников «Глонасс-М, где доля зарубежных комплектующих доходит до 80%, в «Глонасс-К» значительно больше половины электроники российской разработки. «Глонасс-К» имеют меньшую массу и обладают рядом других усовершенствований. Помимо излучения навигационных сигналов они способны передавать информацию с аварийных радиобуев Международной космической системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ. Запуск первого спутника был успешно произведен в феврале 2011 года с космодрома Плесецк. В настоящее время в АО «ИСС» создают усовершенствованные навигационных спутники – «Глонасс-К2», которые отличаются от спутников прошлого поколения большим количеством излучаемых навигационных сигналов, позволяющим повысить качество навигационного обслуживания в России. В феврале 2021 года генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявлял, что точность спутников «Глонасс» составляет 2,6 метра, а с появлением аппаратов нового поколения «Глонасс-К2» она улучшится до 1,3 метра. https://ria.ru/20210605/glonass-1735743775.htmlТакже будет повышена помехоустойчивость навигации, что крайне актуально в современных условиях. «Глонасс-К2» планируется запустить в космос в конце 2022 года. Эти космические аппараты будут основой российской навигационной спутниковой группировки вплоть до 2050 года. Подсистема контроля и управления (ПКУ) состоит из Центра управления системой ГЛОНАСС и сети станций измерения, управления и контроля, рассредоточенной по всей территории России. В задачи ПКУ входит контроль правильности функционирования космических аппаратов, непрерывное уточнение параметров орбит и выдача на спутники временных программ, команд управления и навигационной информации. Навигационная аппаратура потребителей состоит из навигационных приемников и устройств обработки, предназначенных для приема навигационных сигналов спутников ГЛОНАСС и вычисления собственных координат, скорости и времени.

В феврале 2021 года генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявлял, что точность спутников «Глонасс» составляет 2,6 метра, а с появлением аппаратов нового поколения «Глонасс-К2» она улучшится до 1,3 метра. https://ria.ru/20210605/glonass-1735743775.htmlТакже будет повышена помехоустойчивость навигации, что крайне актуально в современных условиях. «Глонасс-К2» планируется запустить в космос в конце 2022 года. Эти космические аппараты будут основой российской навигационной спутниковой группировки вплоть до 2050 года. Подсистема контроля и управления (ПКУ) состоит из Центра управления системой ГЛОНАСС и сети станций измерения, управления и контроля, рассредоточенной по всей территории России. В задачи ПКУ входит контроль правильности функционирования космических аппаратов, непрерывное уточнение параметров орбит и выдача на спутники временных программ, команд управления и навигационной информации. Навигационная аппаратура потребителей состоит из навигационных приемников и устройств обработки, предназначенных для приема навигационных сигналов спутников ГЛОНАСС и вычисления собственных координат, скорости и времени. Навигационной аппаратурой потребителей системы ГЛОНАСС выполняются беззапросные измерения до четырех спутников ГЛОНАСС, а также прием и обработка навигационных сообщений. В навигационном сообщении описывается положение спутника в пространстве и времени.В результате обработки полученных измерений и принятых навигационных сообщений определяются три координаты потребителя, три составляющие вектора скорости его движения, а также осуществляется «привязка» шкалы времени потребителя к шкале Госэталона координированного всемирного времени UTC (SU). Интерфейс между подсистемой космических аппаратов и навигационной аппаратурой потребителей состоит из радиолиний L-диапазона частот. Космические аппараты модификации «Глонасс-М» в поддиапазонах L1 и L2 излучают навигационные сигналы стандартной точности (СТ), доступные любым потребителям, и сигналы высокой точности (ВТ), доступные только специальным потребителям. Сигнал ВТ модулирован специальным кодом и предназначен для использования в интересах министерства обороны РФ.

Навигационной аппаратурой потребителей системы ГЛОНАСС выполняются беззапросные измерения до четырех спутников ГЛОНАСС, а также прием и обработка навигационных сообщений. В навигационном сообщении описывается положение спутника в пространстве и времени.В результате обработки полученных измерений и принятых навигационных сообщений определяются три координаты потребителя, три составляющие вектора скорости его движения, а также осуществляется «привязка» шкалы времени потребителя к шкале Госэталона координированного всемирного времени UTC (SU). Интерфейс между подсистемой космических аппаратов и навигационной аппаратурой потребителей состоит из радиолиний L-диапазона частот. Космические аппараты модификации «Глонасс-М» в поддиапазонах L1 и L2 излучают навигационные сигналы стандартной точности (СТ), доступные любым потребителям, и сигналы высокой точности (ВТ), доступные только специальным потребителям. Сигнал ВТ модулирован специальным кодом и предназначен для использования в интересах министерства обороны РФ. КА модификации «Глонасс-К» наряду с радиосигналами L1 и L2 с частотным разделением, полностью аналогичным сигналам КА «Глонасс-М», дополнительно излучает в диапазоне L3 радиосигналы открытого доступа с кодовым разделением. В настоящее время существует широкий спектр задач навигационного и координатно-временного обеспечения, условий и областей применения спутниковых навигационных технологий, требующих дальнейшего совершенствования системы ГЛОНАСС, включая навигационную аппаратуру потребителей. В первую очередь это относится к высокоточным применениям системы ГЛОНАСС, для реализации которых необходимо обеспечение дециметрового и сантиметрового уровней точности в реальном масштабе времени, а также к применениям, связанным с обеспечением безопасности при эксплуатации авиационного, морского и наземного транспорта. Требуется повышение оперативности навигационных решений и устойчивости системы ГЛОНАСС к воздействию помех. Существует значительное количество применений, где предъявляются требования обеспечения миниатюризации и высокой чувствительности навигационной приемной аппаратуры.

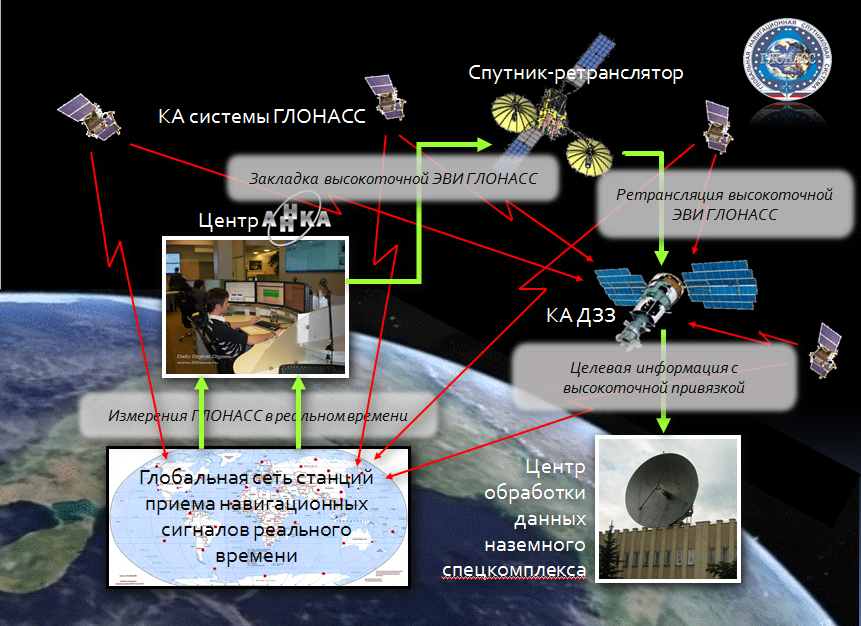

КА модификации «Глонасс-К» наряду с радиосигналами L1 и L2 с частотным разделением, полностью аналогичным сигналам КА «Глонасс-М», дополнительно излучает в диапазоне L3 радиосигналы открытого доступа с кодовым разделением. В настоящее время существует широкий спектр задач навигационного и координатно-временного обеспечения, условий и областей применения спутниковых навигационных технологий, требующих дальнейшего совершенствования системы ГЛОНАСС, включая навигационную аппаратуру потребителей. В первую очередь это относится к высокоточным применениям системы ГЛОНАСС, для реализации которых необходимо обеспечение дециметрового и сантиметрового уровней точности в реальном масштабе времени, а также к применениям, связанным с обеспечением безопасности при эксплуатации авиационного, морского и наземного транспорта. Требуется повышение оперативности навигационных решений и устойчивости системы ГЛОНАСС к воздействию помех. Существует значительное количество применений, где предъявляются требования обеспечения миниатюризации и высокой чувствительности навигационной приемной аппаратуры. В настоящее время развитием проекта ГЛОНАСС занимается Госкорпорация «Роскосмос» и АО «Российские космические системы», головная организация по ГЛОНАСС.Усовершенствование спутниковой навигационной системы осуществляется путем модернизации космических аппаратов, а также развитием системы функциональных дополнений, которая предоставляет потребителям дополнительную информацию, позволяющую повысить точность и достоверность определения пространственных координат, скорости движения и времени. Комплексом высокоточного широкозонного функционального дополнения системы ГЛОНАСС является система дифференциальной коррекции и мониторинга (СДКМ), обеспечивающая воздушные суда гражданской авиации высокоточным навигационным сервисом SBAS, позволяющим им выполнять операции захода на посадку. Одним из компонентов СДКМ является сеть унифицированных станций сбора измерений (УССИ), охватывающую территорию России и сопредельных государств. На начало 2022 года сеть состояла из 46 станций, дислоцированных в РФ, и семи УССИ за рубежом, включая Южную Америку и Антарктиду.

В настоящее время развитием проекта ГЛОНАСС занимается Госкорпорация «Роскосмос» и АО «Российские космические системы», головная организация по ГЛОНАСС.Усовершенствование спутниковой навигационной системы осуществляется путем модернизации космических аппаратов, а также развитием системы функциональных дополнений, которая предоставляет потребителям дополнительную информацию, позволяющую повысить точность и достоверность определения пространственных координат, скорости движения и времени. Комплексом высокоточного широкозонного функционального дополнения системы ГЛОНАСС является система дифференциальной коррекции и мониторинга (СДКМ), обеспечивающая воздушные суда гражданской авиации высокоточным навигационным сервисом SBAS, позволяющим им выполнять операции захода на посадку. Одним из компонентов СДКМ является сеть унифицированных станций сбора измерений (УССИ), охватывающую территорию России и сопредельных государств. На начало 2022 года сеть состояла из 46 станций, дислоцированных в РФ, и семи УССИ за рубежом, включая Южную Америку и Антарктиду. По сообщению Роскосмоса, точность определения местоположения с помощью ГЛОНАСС планируется улучшить до 10 сантиметров после 2030 года. В соответствии с указом президента РФ доступ к гражданским навигационным сигналам системы ГЛОНАСС предоставляется как российским, так и иностранным потребителям на безвозмездной основе и без ограничений.С 1996 года по предложению правительства РФ ГЛОНАСС наряду с американской GPS используется Международной морской организацией и Международной организацией гражданской авиации.Сегодня трудно найти сферу социально-экономического развития, в которой не могли бы использоваться услуги спутниковой навигации. Наиболее актуальным остается применение ГЛОНАСС-технологий в транспортной отрасли, включая морское и речное судоходство, воздушный и наземный транспорт. При этом, по данным экспертов, порядка 80% навигационного оборудования применяется на автомобильном транспорте. Еще одна область применения ГЛОНАСС в интересах спасения человеческих жизней – сочетание глобальной спутниковой навигации с Международной системой поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ.

По сообщению Роскосмоса, точность определения местоположения с помощью ГЛОНАСС планируется улучшить до 10 сантиметров после 2030 года. В соответствии с указом президента РФ доступ к гражданским навигационным сигналам системы ГЛОНАСС предоставляется как российским, так и иностранным потребителям на безвозмездной основе и без ограничений.С 1996 года по предложению правительства РФ ГЛОНАСС наряду с американской GPS используется Международной морской организацией и Международной организацией гражданской авиации.Сегодня трудно найти сферу социально-экономического развития, в которой не могли бы использоваться услуги спутниковой навигации. Наиболее актуальным остается применение ГЛОНАСС-технологий в транспортной отрасли, включая морское и речное судоходство, воздушный и наземный транспорт. При этом, по данным экспертов, порядка 80% навигационного оборудования применяется на автомобильном транспорте. Еще одна область применения ГЛОНАСС в интересах спасения человеческих жизней – сочетание глобальной спутниковой навигации с Международной системой поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ. Также основной сферой применения технологий спутниковой навигации становится персональная навигация. Технологии ГЛОНАСС используются в городском и земельном кадастре, планировании и управлении развитием территорий, для обновления топографических карт. Научное сообщество активно использует навигационные данные для наблюдений и исследований Земли.Технологии ГЛОНАСС применяются в космической отрасли, при строительстве, в сельском хозяйстве и т.д.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

Также основной сферой применения технологий спутниковой навигации становится персональная навигация. Технологии ГЛОНАСС используются в городском и земельном кадастре, планировании и управлении развитием территорий, для обновления топографических карт. Научное сообщество активно использует навигационные данные для наблюдений и исследований Земли.Технологии ГЛОНАСС применяются в космической отрасли, при строительстве, в сельском хозяйстве и т.д.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

РИА Новости

1

5

4.7

96

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

1

5

4.7

96

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og. xn--p1ai/awards/

xn--p1ai/awards/

1920

1080

true

1920

1440

true

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585138557_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_7896f59ddad375cd8683048483c1d46d.jpg

1920

1920

true

РИА Новости

1

5

4.7

96

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Артем Смирнов

справки, глонасс (система навигации)

Справки, ГЛОНАСС (система навигации)

Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС, англ. GLONASS) – российская спутниковая система навигации, предназначенная для навигационно-временного обеспечения неограниченного числа пользователей наземного, морского, воздушного и космического базирования. Она позволяет в абсолютно любой точке земного шара, а также в космическом пространстве вблизи планеты определять местоположение и скорость объектов.

Толчком к началу практических работ в области спутниковой радионавигации послужил успешный запуск в СССР первого искусственного спутника Земли в октябре 1957 года.

Использовать спутники для навигации первым предложил профессор Валентин Шебшаевич. Такая возможность была открыта им при исследовании приложений радиоастрономических методов в самолетовождении.

Данные исследования были использованы в 1963 году при опытно-конструкторских работах над первой отечественной низкоорбитальной системой «Цикада», предназначенной для морской и воздушной навигации.

В 1967 году на орбиту был выведен первый навигационный отечественный спутник «Космос-192». Система «Цикада» была сдана в эксплуатацию в составе четырех спутников в 1979 году.

Успешная эксплуатация низкоорбитальных спутниковых навигационных систем морскими потребителями привлекла широкое внимание к спутниковой навигации.

Возникла необходимость создания универсальной навигационной системы, удовлетворяющей требованиям подавляющего состава потенциальных потребителей. В 1976 году вышло постановление правительства СССР о ее разработке.

В 1976 году вышло постановление правительства СССР о ее разработке.

На основе проведенных многосторонних исследований отечественными специалистами для навигационной системы была выбрана штатная орбитальная группировка из 24 спутников, находящихся на средневысотных околокруговых орбитах с номинальными значениями высоты – 19100 километров.

Летные испытания высокоорбитальной отечественной навигационной системы, получившей название ГЛОНАСС, были начаты 12 октября 1982 года с запуском первого космического аппарата серии «Глонасс» («Космос-1413»). Развертывание системы продолжилось с темпом один-два запуска космических аппаратов в год и к концу 1988 года на орбите находились уже шесть спутников. 24 сентября 1993 года система была официально принята в эксплуатацию в интересах министерства обороны РФ с орбитальной группировкой ограниченного состава из 12 спутников. В декабре 1995 года орбитальная группировка была развернута до полного состава (24 спутника), который необходим для полного охвата территории всего земного шара. Однако в то время большим недостатком было практически отсутствие гражданской навигационной аппаратуры и соответственно гражданских потребителей системы.

Однако в то время большим недостатком было практически отсутствие гражданской навигационной аппаратуры и соответственно гражданских потребителей системы.

В связи с экономическими проблемами во второй половине 1990-х годов орбитальная группировка ГЛОНАСС не восполнялась и практически деградировала.

К 2002 году она насчитывала только семь космических аппаратов, что не могло обеспечить территорию России навигационными сигналами системы ГЛОНАСС хотя бы с умеренной доступностью. Точностные характеристики уступали более чем на порядок американской системе навигации GPS, а срок активного существования космических аппаратов составлял три-четыре года.

Чтобы переломить ситуацию, распоряжением президента РФ от 18 февраля 1999 года система ГЛОНАСС была определена как система двойного назначения, применяемая в научных, социально-экономических целях, в интересах обороны и безопасности России, а в 2001 году принята федеральная целевая программа «Глобальная навигационная система» на период 2002-2012 годов.

В результате ее реализации орбитальная группировка была полностью восстановлена. С 2012 года система развивалась в рамках новой федеральной целевой программы «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы». Ее целями являлись расширение внедрения отечественных спутниковых навигационных технологий и услуг с использованием системы ГЛОНАСС в интересах специальных и гражданских (в том числе коммерческих и научных) потребителей, международного использования спутниковых навигационных российских технологий за счет поддержания и развития системы ГЛОНАСС.

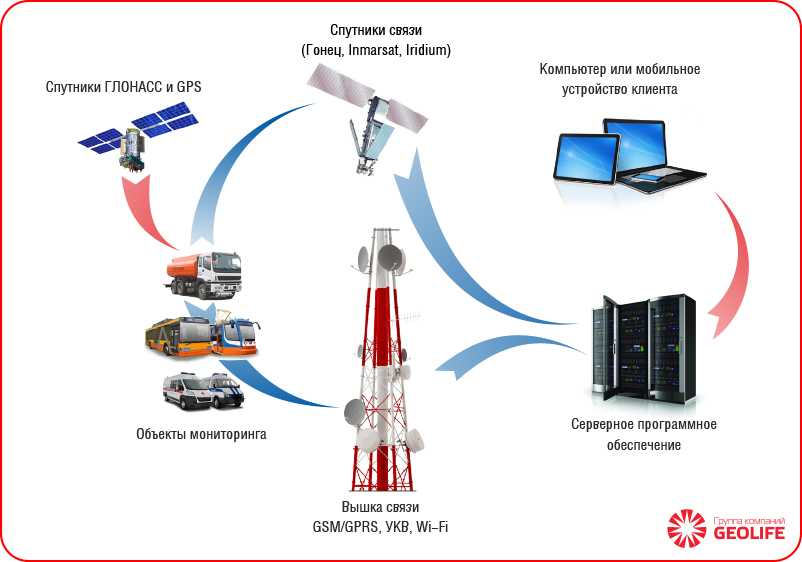

Система ГЛОНАСС состоит из подсистемы космических аппаратов, подсистемы контроля и управления и навигационной аппаратуры потребителей.

Подсистема космических аппаратов штатно включает 24 спутника, находящихся на круговых орбитах высотой 19100 километров, наклоненных к экватору под углом 64,8° и периодом обращения 11 часов 15 минут в трех орбитальных плоскостях. Орбитальные плоскости разнесены по долготе на 120°. В каждой орбитальной плоскости штатно размещаются по восемь спутников с равномерным сдвигом по аргументу широты 45°. Кроме этого, в плоскостях положение спутников сдвинуты относительно друг друга по аргументу широты на 15°.

В каждой орбитальной плоскости штатно размещаются по восемь спутников с равномерным сдвигом по аргументу широты 45°. Кроме этого, в плоскостях положение спутников сдвинуты относительно друг друга по аргументу широты на 15°.

Выбранная структура орбитальной группировки обеспечивает движение всех космических аппаратов по единой трассе на поверхности Земли с ее повторяемостью через восемь суток и позволяет обеспечить непрерывное и глобальное покрытие земной поверхности и околоземного пространства навигационным полем. Кроме того, такие характеристики обеспечивают высокую устойчивость орбитальной группировки системы ГЛОНАСС, что практически позволяет обходиться без коррекции орбит космических аппаратов в течение всего срока их активного существования.

По состоянию на 10 октября 2022 года в составе орбитальной группировки ГЛОНАСС находилось 26 космических аппаратов, из них 22 использовались по целевому назначению.

Космические спутники для ГЛОНАСС были спроектированы в конструкторском бюро НПО прикладной механики (ныне – АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева», АО «ИСС») в городе Красноярск-26 (Железногорск, Красноярский край). С 1982 года по 2005 год в эксплуатацию вводились космические аппараты (КА) «Глонасс», со сроком активного гарантийного существования три года.

Ф. Решетнева», АО «ИСС») в городе Красноярск-26 (Железногорск, Красноярский край). С 1982 года по 2005 год в эксплуатацию вводились космические аппараты (КА) «Глонасс», со сроком активного гарантийного существования три года.

В настоящее время основу орбитальной группировки составляют спутники модифицированной серии «Глонасс-М» со сроком активного существования семь лет, первый из которых был запущен в 2003 году, и космические аппараты нового поколения «Глонасс-К», работоспособность которых составляет 10 лет. В отличие от спутников «Глонасс-М, где доля зарубежных комплектующих доходит до 80%, в «Глонасс-К» значительно больше половины электроники российской разработки.

«Глонасс-К» имеют меньшую массу и обладают рядом других усовершенствований. Помимо излучения навигационных сигналов они способны передавать информацию с аварийных радиобуев Международной космической системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ. Запуск первого спутника был успешно произведен в феврале 2011 года с космодрома Плесецк.

В настоящее время в АО «ИСС» создают усовершенствованные навигационных спутники – «Глонасс-К2», которые отличаются от спутников прошлого поколения большим количеством излучаемых навигационных сигналов, позволяющим повысить качество навигационного обслуживания в России.

В феврале 2021 года генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявлял, что точность спутников «Глонасс» составляет 2,6 метра, а с появлением аппаратов нового поколения «Глонасс-К2» она улучшится до 1,3 метра. https://ria.ru/20210605/glonass-1735743775.htmlТакже будет повышена помехоустойчивость навигации, что крайне актуально в современных условиях. «Глонасс-К2» планируется запустить в космос в конце 2022 года. Эти космические аппараты будут основой российской навигационной спутниковой группировки вплоть до 2050 года.

Подсистема контроля и управления (ПКУ) состоит из Центра управления системой ГЛОНАСС и сети станций измерения, управления и контроля, рассредоточенной по всей территории России. В задачи ПКУ входит контроль правильности функционирования космических аппаратов, непрерывное уточнение параметров орбит и выдача на спутники временных программ, команд управления и навигационной информации.

Навигационная аппаратура потребителей состоит из навигационных приемников и устройств обработки, предназначенных для приема навигационных сигналов спутников ГЛОНАСС и вычисления собственных координат, скорости и времени. Навигационной аппаратурой потребителей системы ГЛОНАСС выполняются беззапросные измерения до четырех спутников ГЛОНАСС, а также прием и обработка навигационных сообщений. В навигационном сообщении описывается положение спутника в пространстве и времени.

В результате обработки полученных измерений и принятых навигационных сообщений определяются три координаты потребителя, три составляющие вектора скорости его движения, а также осуществляется «привязка» шкалы времени потребителя к шкале Госэталона координированного всемирного времени UTC (SU).

Интерфейс между подсистемой космических аппаратов и навигационной аппаратурой потребителей состоит из радиолиний L-диапазона частот. Космические аппараты модификации «Глонасс-М» в поддиапазонах L1 и L2 излучают навигационные сигналы стандартной точности (СТ), доступные любым потребителям, и сигналы высокой точности (ВТ), доступные только специальным потребителям. Сигнал ВТ модулирован специальным кодом и предназначен для использования в интересах министерства обороны РФ.

Сигнал ВТ модулирован специальным кодом и предназначен для использования в интересах министерства обороны РФ.

КА модификации «Глонасс-К» наряду с радиосигналами L1 и L2 с частотным разделением, полностью аналогичным сигналам КА «Глонасс-М», дополнительно излучает в диапазоне L3 радиосигналы открытого доступа с кодовым разделением.

В настоящее время существует широкий спектр задач навигационного и координатно-временного обеспечения, условий и областей применения спутниковых навигационных технологий, требующих дальнейшего совершенствования системы ГЛОНАСС, включая навигационную аппаратуру потребителей. В первую очередь это относится к высокоточным применениям системы ГЛОНАСС, для реализации которых необходимо обеспечение дециметрового и сантиметрового уровней точности в реальном масштабе времени, а также к применениям, связанным с обеспечением безопасности при эксплуатации авиационного, морского и наземного транспорта. Требуется повышение оперативности навигационных решений и устойчивости системы ГЛОНАСС к воздействию помех. Существует значительное количество применений, где предъявляются требования обеспечения миниатюризации и высокой чувствительности навигационной приемной аппаратуры.

Существует значительное количество применений, где предъявляются требования обеспечения миниатюризации и высокой чувствительности навигационной приемной аппаратуры.

В настоящее время развитием проекта ГЛОНАСС занимается Госкорпорация «Роскосмос» и АО «Российские космические системы», головная организация по ГЛОНАСС.

Усовершенствование спутниковой навигационной системы осуществляется путем модернизации космических аппаратов, а также развитием системы функциональных дополнений, которая предоставляет потребителям дополнительную информацию, позволяющую повысить точность и достоверность определения пространственных координат, скорости движения и времени.

Комплексом высокоточного широкозонного функционального дополнения системы ГЛОНАСС является система дифференциальной коррекции и мониторинга (СДКМ), обеспечивающая воздушные суда гражданской авиации высокоточным навигационным сервисом SBAS, позволяющим им выполнять операции захода на посадку. Одним из компонентов СДКМ является сеть унифицированных станций сбора измерений (УССИ), охватывающую территорию России и сопредельных государств. На начало 2022 года сеть состояла из 46 станций, дислоцированных в РФ, и семи УССИ за рубежом, включая Южную Америку и Антарктиду.

На начало 2022 года сеть состояла из 46 станций, дислоцированных в РФ, и семи УССИ за рубежом, включая Южную Америку и Антарктиду.

По сообщению Роскосмоса, точность определения местоположения с помощью ГЛОНАСС планируется улучшить до 10 сантиметров после 2030 года.

В соответствии с указом президента РФ доступ к гражданским навигационным сигналам системы ГЛОНАСС предоставляется как российским, так и иностранным потребителям на безвозмездной основе и без ограничений.

С 1996 года по предложению правительства РФ ГЛОНАСС наряду с американской GPS используется Международной морской организацией и Международной организацией гражданской авиации.

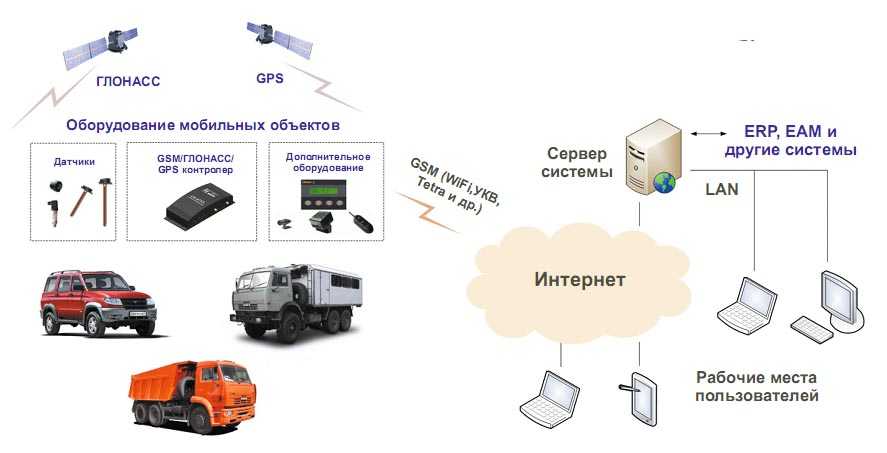

Сегодня трудно найти сферу социально-экономического развития, в которой не могли бы использоваться услуги спутниковой навигации. Наиболее актуальным остается применение ГЛОНАСС-технологий в транспортной отрасли, включая морское и речное судоходство, воздушный и наземный транспорт. При этом, по данным экспертов, порядка 80% навигационного оборудования применяется на автомобильном транспорте. Еще одна область применения ГЛОНАСС в интересах спасения человеческих жизней – сочетание глобальной спутниковой навигации с Международной системой поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ.

Еще одна область применения ГЛОНАСС в интересах спасения человеческих жизней – сочетание глобальной спутниковой навигации с Международной системой поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ.

Также основной сферой применения технологий спутниковой навигации становится персональная навигация.

Технологии ГЛОНАСС используются в городском и земельном кадастре, планировании и управлении развитием территорий, для обновления топографических карт. Научное сообщество активно использует навигационные данные для наблюдений и исследований Земли.

Технологии ГЛОНАСС применяются в космической отрасли, при строительстве, в сельском хозяйстве и т.д.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

СправкиГЛОНАСС (система навигации)

Отечественная глобальная спутниковая система навигации ГЛОНАСС

Стартовой точкой выполнения успешных действий на практике в отрасли спутниковой радионавигации стал день удачной отправки в космическое пространство в СССР 1-го искусственного спутника нашей планеты в осенью 1957 г. В конце 1060-х гг. в СССР была спроектирована спутниковая система радионавигации “Цикада” для использования на низких орбитах.

В конце 1060-х гг. в СССР была спроектирована спутниковая система радионавигации “Цикада” для использования на низких орбитах.

Отличные результаты использования систем спутниковой навигации на низких орбитах морскими пользователями послужили толчком к массовым разработке, поддержанию и эксплуатации спутникового навигационного оборудования в целом. После этого появилась потребность в разработке универсальной система навигации, которая будет отвечать требованиям основной массы потенциальных пользователей.

В 1976 г. было выпущено правительственное постановление о создании этой системы.

Опираясь на результаты проведения разноплановых испытаний, советские инженеры подобрали штатную орбитальную группу из 24 спутниковых единиц, которые были отправлены на средневысотные орбиты с номинальными значениями высоты – 19,1 тыс. км.

Летно-испытательные мероприятия высокоорбитальной советской системы навигации, которая стала называться ГЛОНАСС, стартовали 12. 10.82 г. с отправки на орбиту первого спутникового аппарата типа “Глонасс” (“Космос-1413”). 24.09.93 г. началось регламентированное применение системы для выполнения задач Минобороны России с орбитальной группой урезанного состава из двенадцати спутниковых аппаратов. К середине 90-х гг. прошлого века орбитальная группа была расширена до полностью укомплектованного состава (24 спутниковых аппарата), требующегося для полноценного покрытия всех регионов нашей планеты. Огромным недочетом было почти полное отсутствие гражданского навигационного оборудования и, как следствие, гражданских пользователей системы.

10.82 г. с отправки на орбиту первого спутникового аппарата типа “Глонасс” (“Космос-1413”). 24.09.93 г. началось регламентированное применение системы для выполнения задач Минобороны России с орбитальной группой урезанного состава из двенадцати спутниковых аппаратов. К середине 90-х гг. прошлого века орбитальная группа была расширена до полностью укомплектованного состава (24 спутниковых аппарата), требующегося для полноценного покрытия всех регионов нашей планеты. Огромным недочетом было почти полное отсутствие гражданского навигационного оборудования и, как следствие, гражданских пользователей системы.

Удручающая ситуация в социально-экономической области в стране и уменьшение финансирования космической сферы в 90-х гг. прошлого века стали причиной ухудшения положения дел вокруг орбитальной группы ГЛОНАСС. К 2002 г. в состав группы входили лишь 7 спутников, чего было недостаточно для обеспечения всех российских регионов навигационными сигналами системы ГЛОНАСС хотя бы со средней доступностью. Точностные показатели ГЛОНАСС система навигации из США превосходила в несколько раз.

Точностные показатели ГЛОНАСС система навигации из США превосходила в несколько раз.

По указу главы российского государства от 18.02.99 г. главный навигационный комплекс РФ был отнесен к категории “систем двойного назначения”. Чтобы сохранить и планомерно развивать весь комплекс, в 2001 г. спроектировали государственную целевую программу “Всемирный комплекс навигации” на 2002-2012 гг.

По итогам ее выполнения удалось добиться полного восстановления орбитальной группы. Вот уже 7 лет комплекс навигации эксплуатируется и совершенствуется в рамках настоящей государственной целевой программы “Содержание, усовершенствование и эксплуатация ГЛОНАСС на 2012-2020 гг.”. Она нацелена на ускорение ввода в действие и улучшение качественных характеристик эксплуатации спутниковых навигационных технологических средств РФ и обслуживания с применением оборудования ГЛОНАСС для удовлетворения потребностей специальных и гражданских (в частности, коммерческих и научных) пользователей, применение во всех странах спутниковых навигационных технологических решений РФ благодаря надлежащему содержанию и усовершенствованию ГЛОНАСС.

В состав комплекса ГЛОНАСС входят подсистемы спутникового оборудования, контролирующие, управляющие подсистемы и пользовательское навигационное оборудование.

Актив комплекса ГЛОНАСС составляют 24 спутниковых аппарата, движущихся в 3-х орбитальных плоскостях по 8 единиц в каждой из них, расположенных под наклоном к экватору под углом 64,8 градусов, с высотой орбит 19,1 тыс. км. и длительностью обращения 11 ч. 15 мин. 44 сек. Утвержденный состав орбитальной группы делает возможным перемещение всех спутников по одной и той же трассе на земной поверхности с повторением цикла через каждые 8 суток. Данные показатели гарантируют завидную стабильность орбитальной группы системы ГЛОНАСС, что почти позволяет избежать исправления орбит спутников за весь период их постоянного использования.

По данным на 24.04.19 г. структуру орбитальной группы ГЛОНАСС составляли 26 спутниковых единиц, 24 из которых эксплуатировались согласно основному функционалу.

Спутниковые аппараты для комплекса навигации создавали конструкторы соответствующего отдела научно-производственного объединения прикладной механики (на сегодняшний день – компания “Информационные спутниковые системы” им. ак. Решетнева”) в г. Красноярск-26 (Железногорск).

В период с 1982 по 2009 г. на орбитальных просторах эксплуатировалось оборудование “Глонасс” с фактическим сроком службы по гарантии 3 года. Сегодня основу орбитальной группы составляют космическое оборудование модифицированного типа “Глонасс-М”, запуск 1-го из которых произошел в конце 2003 г., а также современные модели “Глонасс-К”. Отличие “Глонасс-М” от космического оборудования 1-го поколения – период активной эксплуатации по гарантии (7 лет) и применение зарубежных запчастей. Сегодняшние планы – заменить “Глонасс-М” самыми современными моделями “Глонасс-К” с периодом активной эксплуатации до десятилетия. Первый спутник этой серии был отправлен в космос в 2011 г.

В состав контролирующих и управляющих подсистем входят Центр управления ГЛОНАСС и несколько измерительных, управляющих и контролирующих объектов, расположенных по всей российской территории. Контролирующие и управляющие подсистемы выполняют функции отслеживания корректности работы спутников, постоянного уточнения орбитальных характеристик и отправки на космические аппараты временных программных решений, управляющих распоряжений и навигационных сведений.

В состав потребительского навигационного оборудования входят навигационное оборудование приема и обрабатывающие устройства, необходимые для получения навигационных сигналов спутниковых единиц ГЛОНАСС и расчета своих местоположения, скоростных и временных показателей. Пользовательские навигационные устройства ГЛОНАСС осуществляют измерения до 4-х спутниковых аппаратов системы без запросов, получение и анализ поступающих навигационных сведений.

ГЛОНАСС гарантирует обеспечение бесперебойной всемирной навигации всех категорий пользователей с разными запросами к качественным характеристикам навигационного обеспечения посредством применения сигналов средней (L1) и высокой точности (L2) с вероятностью 0,95 при 18 спутниковых единицах и 0,997 при 24 аппаратах в группе. Она причислена к спутниковому оборудованию двойного назначения.

Сегодня вопросами усовершенствования системы ГЛОНАСС ведает Госкорпорация “Роскосмос”, а также российские Минобороны, ведомство внутренних дел, Минтранс, Минпромторг, Федеральная служба госрегистрации, кадастра и картографии, Федеральное агентство по техрегулированию и метрологии, Федеральное агентство авиационного транспорта, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору и проч.

В середине 2017 г. глава Росстандарта А. Абрамов сообщил, что отечественные научные работники трудятся над повышением точностных характеристик навигационного оборудования ГЛОНАСС до сантиметрового диапазона. Он заявлял, что на тот момент был достигнут лишь метровый показатель (при удачно сложившихся обстоятельствах можно рассчитывать координаты нужного объекта с точностью до 3-5 м.).

В 2017 г. заместитель премьер-министра Д. Рогозин заявил, что показатели работы нашей системы ГЛОНАСС в 2 раза хуже соответствующих показателей навигационной системы из США. Глава российского государства на собрании комиссии оборонно-промышленной отрасли приказал сделать ГЛОНАСС такой же эффективной, как и система спутников из Америки, и к 2020 г. добиться превращения обеих систем в полноценных конкурентов.

Весной прошлого года вице-председатель Правительства России Д. Рогозин рассказал, что комплекс навигации из РФ устранил отставание от американского по точностным характеристикам обозначения.

Весной текущего года первый помощник генерального директора “Роскосмоса” Ю. Урличич заявил, что через 6 лет ожидается повышение точности системы навигации из России на четверть. Это станет возможным благодаря отправке на орбитальные просторы дополнительного спутникового оборудования.

Согласно президентскому постановлению доступ к гражданским навигационным сигналам спутниковой системы имеют пользователи из России, а также из иных государств бесплатно и без каких-либо ограничительных условий.

С 1996 г. по инициативе российского правительства система навигации из России, как и система из США, эксплуатируется ИМО и ИКАО.

На сегодняшний день сервисы спутниковой системы навигации из России нашли применение практически во всех отраслях социально-экономической направленности. Наибольшую актуальность получило использование технологических решений ГЛОНАСС в сфере транспорта, в частности, водного, авиационного и наземного.

На сегодняшний день в Российской Федерации оборудовано 19 наземных станций спутниковой системы навигации и 6 аналогичных объектов за границей. Со следующего года власти рассчитывают расширить сеть станций до 12 за границей и до 45 – в РФ.

Что такое глобальные навигационные спутниковые системы?

Глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС) — это невидимые технологии, на которые люди полагаются каждый день, даже не задумываясь об этом. От систем связи до мобильных навигационных приложений, таких как Google Maps, GNSS влияет на то, что мы делаем каждый день. Но что такое глобальные навигационные спутниковые системы?

От систем связи до мобильных навигационных приложений, таких как Google Maps, GNSS влияет на то, что мы делаем каждый день. Но что такое глобальные навигационные спутниковые системы?

В этом сообщении блога мы объясним, что такое GNSS, включая его историю и то, как они используются сегодня. Мы также сравниваем различные созвездия GNSS и их характеристики, а также оборудование, необходимое для доступа к сигналам GNSS. Мы надеемся, что к концу этого введения в GNSS вы лучше поймете и оцените эту невидимую часть повседневной технологии.

Что такое ГНСС?

Глобальная навигационная спутниковая система (ГНСС) представляет собой сеть спутников, передающих информацию о времени и орбите, используемую для навигации и определения местоположения. В нашей серии вебинаров «Введение в GNSS» более подробно рассказывается о том, как работает GNSS, но упрощенная версия заключается в том, что спутники передают сигналы, которые сообщают, где они находятся в какое время, и эта информация используется для определения вашего местоположения в мире. С помощью сложной серии трилатерационных вычислений ваша технология вычисляет ваше местоположение на основе вашего положения по отношению как минимум к четырем спутникам.

С помощью сложной серии трилатерационных вычислений ваша технология вычисляет ваше местоположение на основе вашего положения по отношению как минимум к четырем спутникам.

GNSS — это больше, чем спутники, вращающиеся вокруг Земли. Несколько групп спутников, известных как созвездия, передают сигналы главным станциям управления и пользователям GNSS по всей планете. Эти три сегмента — космический, контрольный и пользовательский — считаются частью GNSS. Но чаще всего GNSS используется для описания спутников в космосе.

Космический сегмент описывает созвездия GNSS, вращающиеся на высоте от 20 000 до 37 000 километров над Землей. Эти спутники передают сигналы, которые определяют, какой спутник ведет передачу, а также его время, орбиту и статус или состояние здоровья. На орбите находятся четыре основных группировки — GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou, а также две региональные системы QZSS и IRNSS — и каждая из них управляется отдельной страной.

Сегмент управления представляет собой сеть основных станций управления, загрузки данных и мониторинга, расположенных по всему миру. Эти станции принимают сигнал спутника и сравнивают, где, по словам спутника, он находится, с моделями орбит, показывающими, где он должен быть. Операторы на этих станциях могут контролировать положение спутников, чтобы корректировать или изменять их орбитальные траектории, например, если спутник сместился или его необходимо переместить, чтобы избежать столкновения с обломками. Этот процесс, а также мониторинг состояния спутника, обеспечивает базовую точность позиционирования GNSS.

Эти станции принимают сигнал спутника и сравнивают, где, по словам спутника, он находится, с моделями орбит, показывающими, где он должен быть. Операторы на этих станциях могут контролировать положение спутников, чтобы корректировать или изменять их орбитальные траектории, например, если спутник сместился или его необходимо переместить, чтобы избежать столкновения с обломками. Этот процесс, а также мониторинг состояния спутника, обеспечивает базовую точность позиционирования GNSS.

Пользовательский сегмент включает в себя оборудование, которое принимает спутниковые сигналы и выводит положение на основе времени и орбитального положения не менее четырех спутников. Этот сегмент включает в себя пользовательские антенны для идентификации и приема сигналов хорошего качества, а также высокоточные приемники и механизмы позиционирования, которые обрабатывают сигналы и устраняют возможные ошибки синхронизации.

Ниже мы более подробно рассмотрим, где позиционирование GNSS используется в различных отраслях, но каждое приложение GNSS полагается на эти три сегмента для работы.

История GNSS

В основе GNSS и ее технологий лежит использование радиоволн для связи и отслеживания местоположения. Эти усилия были приложены к космосу, когда Советский Союз запустил Спутник-1 на низкую орбиту в 1957 году.

Снимок Спутника-1, сделанный в 1957 году НАСА/ASIF A. SIDDIQI

Спутник, первый искусственный спутник Земли, передал ученым радиоимпульсы для изучения плотности нашей атмосферы и проверки радио- и оптических методов слежения за орбитой. Из-за политического климата это также спровоцировало космическую гонку между СССР и США. Американские ученые отслеживали радиоимпульсы спутника с помощью эффекта Доплера — метода, который в конечном итоге привел к созданию Навигационной спутниковой системы ВМФ, также известной как Транзит.

Transit стала первой спутниковой системой геопозиционирования в 1960 году и использовалась в основном военно-морской службой, начиная с 1964 года. Эта технология позиционирования все еще основывалась на использовании эффекта Доплера для определения вашего положения на спутнике или от него, который обеспечивают субметровую точность.

Чтобы рассчитать более точное местоположение, ВМС США разработали спутник Timation, который будет передавать точную привязку времени для сигнала дальности. Этот новый подход к спутниковому позиционированию — спутник, передающий свое местоположение и конкретное время в этом месте, — был предшественником Соединенных Штатов, разработавших Глобальную систему позиционирования (GPS), запущенную в 1973.

Советский Союз, тем временем, использовал то, что они узнали от спутника-1, для разработки собственной спутниковой навигационной системы под названием «Парус» в 1974 году. стали доступны по всему миру в 1983 году.

В сентябре того же года самолет рейса 007 Korean Air Lines столкнулся с навигационной ошибкой, в результате чего он влетел в советское воздушное пространство и был сбит. В результате GPS был предназначен для всех и везде, что создало прецедент для всех навигационных спутниковых сигналов, которые были доступны по всему миру, а также для гражданских, коммерческих и государственных инициатив.

Созвездия спутниковых навигационных систем продолжали развиваться: советский «Парус» в конечном итоге превратился в Глобальную навигационную спутниковую систему, названную ГЛОНАСС в 1982 году; Китай представил свою систему BeiDou в 2000 году; японская квазизенитная спутниковая система (QZSS) в 2010 г.; Европейский союз запустил Galileo в 2005 году; и индийская региональная навигационная спутниковая система (IRNSS) в 2013 году, теперь известная как NavIC. Эти созвездия продолжают уточняться и расширяться за счет добавления спутников в их созвездие, а также трансляции различных типов сигналов.

Первый искусственный спутник Земли, «Спутник-1», положил начало развитию науки и техники, в результате чего на орбите появилось почти 150 спутников в созвездиях GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo.

Изображение космического корабля NST-2 в созвездии Timation/Лаборатория военно-морских исследований (NRL)

Типы глобальных навигационных спутниковых систем

Глобальная навигационная спутниковая система (ГНСС) — это общий термин для любой группировки спутников, передающих данные о местоположении, навигации и времени. Стоит выделить четыре основных созвездия и два региональных созвездия.

Стоит выделить четыре основных созвездия и два региональных созвездия.

Эти созвездия используют радиочастоты в L-диапазоне для передачи своих сигналов, однако каждое созвездие может выбирать разные частоты и соответствующие метки для этих сигналов. Оборудование для позиционирования GNSS обычно принимает как минимум две частоты, при этом специальное оборудование способно принимать дополнительные сигналы L-диапазона.

Важно отметить спутниковые системы дополнений (SBAS), которые обеспечивают глобальную коррекцию ошибок для повышения точности в приложениях GNSS. Многие страны управляют своими собственными системами SBAS, которые обычно считаются отдельными от традиционных созвездий GNSS.

Глобальная система позиционирования (США)

GPS находится в ведении Космических сил США, подразделения Вооруженных сил США. Это была первая группировка, созданная в космосе: ее первый спутник был запущен в 1978 году, а первая серия спутников полностью заработала к 1993 году. МГц) и L5 (1176,45 МГц).

МГц) и L5 (1176,45 МГц).

ГЛОНАСС (Россия)

ГЛОНАСС была впервые разработана в Советском Союзе для конкуренции с GPS в 70-х годах и в настоящее время эксплуатируется Государственной корпорацией космической деятельности «Роскосмос», подразделением правительства России. Первый спутник ГЛОНАСС был запущен в 1982 и сегодня имеет 24 спутника на орбите.

Группировка полностью запущена и завершена в 1995 году, полное спутниковое покрытие территории России достигнуто в 2010 году. ) частоты.

Galileo (Европейский союз)

Galileo — более поздняя группировка, впервые запущенная в 2011 году. Галилео, управляемая Европейским агентством глобальных навигационных спутниковых систем, в настоящее время имеет 26 спутников на орбите, и в планах достичь 30 спутников. к 2021 году.

Эти спутники ведут передачу в диапазоне L, обозначая свои частоты E1 (1575,42 МГц), E5 (1191,795 МГц), E5a (1176,45 МГц), E5b (1207,14 МГц) и E6 (1278,75 МГц).

BeiDou (Китай)

Впервые запущенный в 2000 году, BeiDou работает за пределами Китая Китайским национальным космическим управлением (CNSA). За прошедшие 20 лет BeiDou имеет на орбите 48 спутников.

За прошедшие 20 лет BeiDou имеет на орбите 48 спутников.

Спутники BeiDou в настоящее время передают множество сигналов, включая B1I (1561,098 МГц), B1C (1575,42 МГц), B2a (1175,42 МГц), B2I и B2b (1207,14 МГц) и B3I (1268,52 МГц).

QZSS (Япония)

Японская квазизенитная спутниковая система (QZSS) эксплуатируется Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) и была впервые запущена в 2010 году. покрытие между Японией и Австралией.

Как региональная группировка, QZSS в настоящее время имеет только четыре спутника на орбите, и в ближайшие годы планируется добавить еще три спутника.

Сигналы QZSS передаются на той же частоте, что и GPS L1 (1575,42 МГц), L2 (1227,60 МГц), L5 (1176,45 МГц), а также L6 (1278,75 МГц).

Еще одной крупной региональной группировкой является Индийская региональная навигационная спутниковая система (IRNSS), которой управляет Индийская организация космических исследований (ISRO) из Индии. IRNSS также известен как NavIC (Navigation with Indian Constellation) и включает в себя восемь спутников на орбите.

IRNSS также известен как NavIC (Navigation with Indian Constellation) и включает в себя восемь спутников на орбите.

Зона действия созвездия сосредоточена вокруг Индии, простираясь на запад, включая Саудовскую Аравию, на север и восток, включая весь Китай, и на юг, включая Мозамбик и Западную Австралию.

Сигналы NavIC передаются на частоте GPS L5 (1176,45 МГц), а также в диапазоне S (2492,028 МГц).

Сравнение созвездий GNSS

| Оператор | Покрытие | Высота (км) | Спутники на орбите | |

|---|---|---|---|---|

| GPS | Космические силы США | Глобальный | 20 180 | 31 |

| ГЛОНАСС | Роскосмос | Глобальный | 19 130 | 24 |

| Галилео | GSA и ЕСА | Глобальный | 23 222 | 26 |

| Бэйдоу | CNSA | Глобальный | 21 528 (спутники MEO) 35 786 (спутники GEO и IGSO) | 48 |

| QZSS | ДЖАКСА | Региональный | 32 000 (перигей) 40 000 (апогей) | 4 |

| ИРНСС/Навик | ИСО | Региональный | 36 000 | 8 |

На этом рисунке показано, где в каждом созвездии и его сигналы транслируются в радиочастотном спектре.

Приложения GNSS

Приложения GNSS полагаются на спутниковые сигналы для эффективного и точного выполнения своей задачи. Эти приложения охватывают множество различных отраслей — от сельского хозяйства до автомобилестроения и обороны — но обычно делятся на пять основных категорий:

- Местоположение — определение вашего положения в мире

- Навигация – определение наилучшего маршрута из одного места в другое

- Отслеживание — отслеживание движения объекта в мире

- Mapping – создание карт определенной области

- Синхронизация – вычисление точного времени с точностью до миллиардных долей секунды

Например, фермерам нужны постоянные маршруты над их полями, чтобы оптимизировать посев, внесение удобрений и сбор урожая. Они полагаются на GNSS для определения своего местоположения и отслеживания своего оборудования. В некоторых случаях фермеры могут использовать GNSS для картирования своих полей перед планированием маршрутов.

В автомобильном пространстве автомобили используют GNSS для определения местоположения и навигации. Если транспортное средство является автономным, отслеживание становится еще более важным для постоянного отслеживания потенциальных опасностей в окружающей среде.

GNSS используется в аэрокосмической отрасли для определения местоположения, навигации, отслеживания и хронометража — Федеральное авиационное управление США использует информацию о хронометраже со спутников GNSS для синхронизации сводок об опасных погодных явлениях по всей стране.

В седьмом эпизоде нашей серии веб-семинаров «Введение в GNSS» более подробно рассказывается о том, как различные приложения используют GNSS.

Фермеры годами полагаются на GNSS для прямых рядов.

Оборудование GNSS

Существует целый ряд оборудования GNSS, которое было разработано для поддержки различных приложений в различных средах. По сути, для использования GNSS вам потребуется антенна и приемник.

Антенны действуют как привратник для спутниковых сигналов, принимая высококачественные сигналы и отвергая низкокачественные. Для наилучшей поддержки различных приложений был разработан ряд антенн, включая компактные антенны, стационарные эталонные антенны и высокопроизводительные антенны малого размера и веса.

Приемники доступны в виде приемных плат OEM, которые пользователи могут установить в свое существующее решение, или в корпусе GNSS, готовом к использованию. Приемники выполняют работу по демодуляции спутникового сигнала и вычислению положения пользователя, навигационных или временных измерений. Поскольку пользователям требуется и антенна, и приемник, Hexagon | NovAtel разработала интеллектуальные антенны, которые уже объединяют две технологии в единое решение.

Фотография антенн, приемников и инерциальных измерительных блоков GNSS в багажнике автомобиля.

В зависимости от потребностей приложения в точности, устойчивости сигнала и надежности существуют дополнительные технологии, повышающие производительность приемников GNSS.

Эти дополнительные технологии часто включаются в корпуса приемников, например, GNSS от NovAtel и технология инерциальной SPAN. Инерциальные навигационные системы (INS) и их инерциальные измерительные блоки (IMU) объединяют измерения курса, скорости, положения и вертикального движения с измерениями GNSS для более полного и трехмерного понимания вашего местоположения.

Если пользователи работают в среде, где возможны попытки заглушить сигналы GNSS или фальсифицировать положение, навигационные и временные координаты (также называемые спуфингом), они могут инвестировать в решения для защиты от помех. Технология GPS Anti-Jam (GAJT) от NovAtel помогает защитить антенны пользователей от помех или подмены, чтобы они могли продолжать принимать спутниковые сигналы GNSS на свои приемники, как мы видим в этом примере из легких драгун британской армии. В некоторых случаях в приемники GNSS можно добавить прошивку, такую как технология устойчивости и целостности GNSS (GRIT) от NovAtel, чтобы создать более устойчивую и надежную систему позиционирования против глушения и спуфинга.

Во всех средах и во всех приложениях пользователи часто полагаются на службы коррекции GNSS для повышения точности и надежности своего решения. Услуги коррекции доступны либо в режиме кинематики в реальном времени (RTK), либо в режиме точного позиционирования (PPP). Эти услуги помогают смягчить и устранить ошибки позиционирования из-за атмосферной и ионосферной активности, эффектов многолучевости, орбитальных ошибок, ошибок спутниковых часов и т. д. Упомянутые ранее спутниковые системы дополнения (SBAS) являются одним из примеров услуг по коррекции, но существует множество доступных услуг на основе подписки, которые обеспечивают более высокую точность, доступность и надежность.

Многие технологии, алгоритмы и инновации были разработаны и усовершенствованы для оптимизации спутников GNSS для определения местоположения, навигации и синхронизации. Многие решения основаны на сочетании вышеперечисленных технологий для использования GNSS в своих интересах.

Невидимая технология стала видимой

GNSS делает гораздо больше, чем поддерживает Google Maps. В этом сообщении блога мы выделили технологии, организации и реальные приложения, которые поддерживают, внедряют инновации и используют GNSS для определения местоположения, навигации и синхронизации. Благодаря более чем 70-летнему развитию GNSS лежит в основе нашей повседневной жизни — это мнение будет становиться все более верным по мере того, как автономные приложения на основе GNSS, такие как беспилотные автомобили, станут более повсеместными.

В этом сообщении блога мы выделили технологии, организации и реальные приложения, которые поддерживают, внедряют инновации и используют GNSS для определения местоположения, навигации и синхронизации. Благодаря более чем 70-летнему развитию GNSS лежит в основе нашей повседневной жизни — это мнение будет становиться все более верным по мере того, как автономные приложения на основе GNSS, такие как беспилотные автомобили, станут более повсеместными.

Загрузите нашу книгу «Введение в ГНСС», чтобы узнать больше о ГНСС. приемники, вычисляющие наземные координаты путем трилатерации. GNSS используются во всех видах транспорта: космических станциях, авиации, морском, железнодорожном, автомобильном и общественном транспорте. Позиционирование, навигация и синхронизация (PNT) играют решающую роль в телекоммуникациях, геодезии, правоохранительных органах, реагировании на чрезвычайные ситуации, точном земледелии, горнодобывающей промышленности, финансах, научных исследованиях и так далее. Они используются для управления компьютерными сетями, воздушным движением, электросетями и многим другим.

В настоящее время GNSS включает в себя две полностью действующие глобальные системы, разработанные Соединенными Штатами. Глобальная система позиционирования (GPS) и Российская Федерация Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС), а также развивающиеся глобальные и региональные системы, а именно европейская Европейская спутниковая навигационная система (GALILEO) и китайская COMPASS/Bei-Dou, Индия Региональная навигационная спутниковая система (IRNSS) и японская Квазизенитная спутниковая система (QZSS). Как только все эти глобальные и региональные системы станут полностью работоспособными, пользователь получит доступ к сигналам позиционирования, навигации и синхронизации с более чем 100 спутников.

В дополнение к ним существуют спутниковые системы дополнений, такие как американская

Глобальная система увеличения площади (WAAS),

Европейская геостационарная служба навигационного наложения (EGNOS), Российская система дифференциальной коррекции и мониторинга (SDCM), индийская GPS-навигация с дополненной геолокацией (GAGAN) и японская многофункциональная транспортная спутниковая система (MTSAT) спутниковые системы дополнения (MSAS). Сочетание их с проверенными наземными технологиями, такими как инерциальная навигация, откроет двери для новых приложений с социально-экономическими преимуществами. Последние представляют собой приложения, требующие не только точности, но и, в частности, надежности или целостности. Критические для безопасности транспортные приложения, такие как посадка гражданского самолета, предъявляют строгие требования к точности и целостности.

Сочетание их с проверенными наземными технологиями, такими как инерциальная навигация, откроет двери для новых приложений с социально-экономическими преимуществами. Последние представляют собой приложения, требующие не только точности, но и, в частности, надежности или целостности. Критические для безопасности транспортные приложения, такие как посадка гражданского самолета, предъявляют строгие требования к точности и целостности.

Успешное завершение работы

Международный комитет по глобальным навигационным системам (МКГ), в частности, при установлении совместимости между глобальными системами, позволит пользователю ГНСС использовать один инструмент для приема сигналов от нескольких спутниковых систем. Это позволит получить дополнительные данные, особенно в городских и горных районах, и повысить точность измерений времени или местоположения. Чтобы воспользоваться этими достижениями, пользователям ГНСС необходимо быть в курсе последних разработок в областях, связанных с ГНСС, и наращивать потенциал для использования мульти-ГНСС-сигнала.

Таким образом, конкретные цели внедрения GNSS в приоритетной области Программа Организации Объединенных Наций по применению космической техники — это демонстрация и понимание сигналов, кодов, погрешностей и практических применений ГНСС, а также последствий предполагаемой модернизации.

Текущая мастерская

Прошедшие семинары

Последние

17 февраля 2023 г.

НовостиA/AC.105/C.1/L.406/Add.9- Проект отчета (XVI. Проект предварительной повестки дня шестьдесят первой сессии Научно-технического подкомитета)

10 ноября 2022 г.

ReportsA/AC.105/C.1/L.406/Add.9 — Проект отчета (XVI. Проект предварительной повестки дня шестьдесят первой сессии Научно-технического подкомитета)

Ссылки

ВИК онлайн

УНИС Вена

ПАУК-НЕ

Объединенные Нации

Условия эксплуатации

Свяжитесь с нами

Управление Организации Объединенных Наций по вопросам космического пространства

Отделение Организации Объединенных Наций в Вене

Венский международный центр

Ваграмерштрассе 5

A-1220 Вена

АВСТРИЯ

Тел.