3 класс. Окружающий мир. Свойства воды в жидком, твёрдом и газообразном состоянии — Свойства воды в жидком, твёрдом и газообразном состоянии

Комментарии преподавателяВ чистом виде вода не имеет вкуса, запаха и цвета, но она почти никогда не бывает такой, потому что активно растворяет в себе большинство веществ и соединяется с их частицами. Так же вода может проникать в различные тела (ученые нашли воду даже в камнях).

Рис. 1. Вода (Источник)

Если в стакан набрать воды из-под крана, она будет казаться чистой. Но на самом деле, это – раствор многих веществ, среди которых есть газы (кислород, аргон, азот, углекислый газ), различные примеси, содержащиеся в воздухе, растворенные соли из почвы, железо из водопроводных труб, мельчайшие нерастворенные частицы пыли и др.

Рис. 2. Вода в стакане (Источник)

Если нанести пипеткой капельки водопроводной воды на чистое стекло и дать ей испариться, останутся едва заметные пятнышки.

Рис. 3. Капли воды на стекле (Источник)

В воде рек и ручьев, большинства озер содержатся различные примеси, например, растворенные соли. Но их немного, потому что эта вода – пресная.

Рис. 4. Река (Источник)

Вода течет на земле и под землей, наполняет ручьи, озера, реки, моря и океаны, создает подземные дворцы.

Рис. 5. Подземная пещера (Источник)

Прокладывая себе путь сквозь легкорастворимые вещества, вода проникает глубоко под землю, унося их с собой, и через щелочки и трещинки в скальных породах, образуя подземные пещеры, капает с их свода, создавая причудливые скульптуры. Миллиарды капелек воды за сотни лет испаряются, а растворенные в воде вещества (соли, известняки) оседают на сводах пещеры, образуя каменные сосульки, которые называют сталактитами.

Рис. 6. Сталактиты (Источник)

Сходные образования на полу пещеры называются сталагмитами.

Рис. 7. Сталагмиты (Источник)

А когда сталактит и сталагмит срастается, образуя каменную колонну, это называют сталагнатом.

Рис. 8. Сталагнат (Источник)

Наблюдая ледоход на реке, мы видим воду в твердом (лед и снег), жидком (текущая под ним) и газообразном состоянии (мельчайшие частицы воды, поднимающиеся в воздух, которые ещё называют водяным паром).

Рис. 9. Ледоход на реке (Источник)

Вода может одновременно находится во всех трех состояниях: в воздухе всегда есть водяной пар и облака, которые состоят из капелек воды и кристалликов льда.

Рис. 10. Облако (Источник)

Водяной пар невидим, но его можно легко обнаружить, если оставить в теплой комнате охлаждавшийся в холодильнике в течение часа стакан с водой, на стенках которого сразу появятся капельки воды. При соприкосновении с холодными стенками стакана, водяной пар, содержащийся в воздухе, преобразуется в капельки воды и оседает на поверхности стакана.

Рис. 11. Конденсат на стенках холодного стакана (Источник)

По этой же причине в холодное время года запотевает внутренняя сторона оконного стекла. Холодный воздух не может содержать столько же водяного пара, сколько и теплый, поэтому какое-то его количество конденсируется – превращается в капельки воды.

Рис. 12. Запотевшее окно (Источник)

Белый след за летящим в небе самолетом – тоже результат конденсации воды.

Рис. 13. След за самолетом (Источник)

Если поднести к губам зеркальце и выдохнуть, на его поверхности останутся мельчайшие капельки воды, это доказывает то, что при дыхании человек вдыхает с воздухом водяной пар.

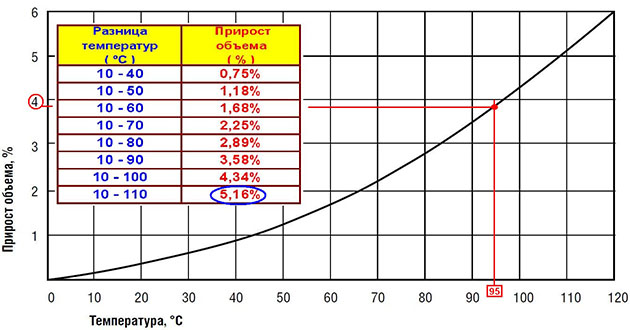

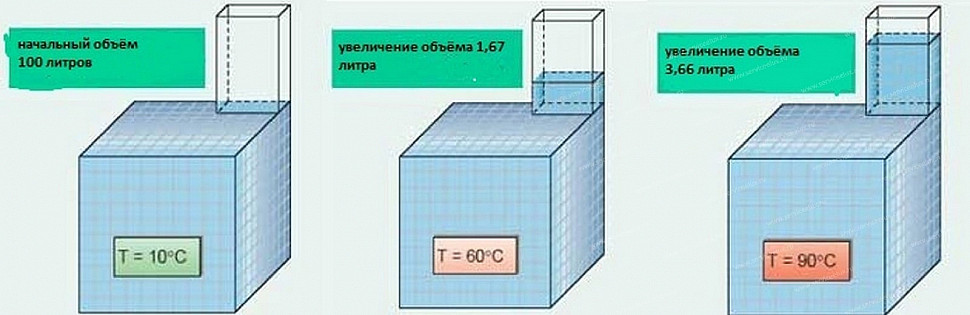

При нагревании вода «расширяется». Это может доказать простой опыт: в колбу с водой опустили стеклянную трубку и замерили уровень воды в ней; затем колбу опустили в сосуд с теплой водой и после нагревания воды повторно замерили уровень в трубке, который заметно поднялся, поскольку вода при нагревании увеличивается в объеме.

Рис. 14. Колба с трубкой, цифрой 1 и чертой обозначен первоначальный уровень воды

Рис. 15. Колба с трубкой, цифрой 2 и чертой обозначен уровень воды при нагревании

При охлаждении вода «сжимается». Это может доказать сходный опыт: в этом случае колбу с трубкой опустили в сосуд со льдом, после охлаждения уровень воды в трубке понизился относительно первоначальной отметки, потому что вода уменьшилась в объеме.

Рис. 16. Колба с трубкой, цифрой 3 и чертой обозначен уровень воды при охлаждении

Так происходит, потому что частицы воды, молекулы, при нагревании движутся быстрее, сталкиваются между собой, отталкиваются от стенок сосуда, расстояние между молекулами увеличивается, и поэтому жидкость занимает больший объем. При охлаждении воды движение её частиц замедляется, расстояние между молекулами уменьшается, и жидкости требуется меньший объем.

Рис. 17. Молекулы воды обычной температуры

Рис. 18. Молекулы воды при нагревании

Рис. 19. Молекулы воды при охлаждении

Такими свойствами обладает не только вода, но и другие жидкости (спирт, ртуть, бензин, керосин).

Знание этого свойства жидкостей привело к изобретению термометра (градусника), где используется спирт или ртуть.

Рис. 20. Термометр (Источник)

При замерзании вода расширяется. Это можно доказать, если емкость, наполненную до краев водой, неплотно накрыть крышкой и поставить в морозильную камеру, через время мы увидим, что образовавшийся лед приподнимет крышку, выйдя за пределы емкости.

Это свойство учитывается при прокладывании водопроводных труб, которые обязательно утепляются, чтобы при замерзании образовавшийся из воды лед не разорвал трубы.

В природе замерзающая вода может разрушать горы: если осенью в трещинах скал скапливается вода, зимой она замерзает, и под напором льда, который занимает больший объем, чем вода, из которой он образовался, горные породы трескаются и разрушаются.

Вода, замерзающая в трещинах дорог, приводит к разрушению асфальтового покрытия.

Длинные гребни, напоминающие складки, на стволах деревьев – раны от разрывов древесины под напором замерзающего в ней древесного сока. Поэтому в холодные зимы можно услышать треск деревьев в парке или в лесу.

В Антарктиде, покрытой четырехкилометровым слоем льда, находятся основные запасы этого вещества на Земле.

Рис. 1. Антарктида (Источник)

Лед встречает под землей, покрывает поверхности водоемов.

Рис. 2. Лед в подземной пещере (Источник)

Рис. 3. Лед на поверхности реки (Источник)

Айсберги – плавающие в море глыбы льда.

Рис. 4. Айсберг (Источник)

Снежинки состоят из мелких кристалликов льда.

Рис. 5. Снежинка (Источник)

Узоры на стекле в зимнее время – это кристаллы льда, образованные замерзшим водяным паром.

Рис. 6. Иней на стекле (Источник)

В современном мире получение льда – процесс доступный даже ребенку. Достаточно взять какую-нибудь емкость, наполнить водой, поставить на время в морозильную камеру, и получится лед.

Рис. 7. Получение льда из форм (Источник)

Иней в холодильнике – это замерзший водяной пар. Иней и лед – это вода в твердом состоянии.

Лед имеет свойство таять в теплом помещении (выше 0°), превращаясь в воду.

Лед холодный и скользкий на ощупь.

Рис. 8. Лед на руке (Источник)

Люди знали о том, что лед скользкий, и защищали крепости на возвышениях рвами с водой. В холодное время года защитники поливали стены водой, и по скользкой ледяной стене захватчики не могли пробраться внутрь.

Рис. 9. Крепость зимой

При температуре ниже 0° вода на поверхности почвы замерзает, превращаясь в гололед – опасное явление природы (в спешке можно поскользнуться, упасть и получить травму). Чтобы избежать травм, нужно не торопиться, выходить из дому заранее, при ходьбе наступать на всю подошву. Особенно осторожно нужно переходить дорогу – на скользком пути водителю сложнее быстро затормозить.

Чтобы избежать травм, нужно не торопиться, выходить из дому заранее, при ходьбе наступать на всю подошву. Особенно осторожно нужно переходить дорогу – на скользком пути водителю сложнее быстро затормозить.

Рис. 10. Осторожно! Гололед! (Источник)

Лед – хрупкий. Если стукнуть по кубику льда молоточком, он расколется на множество льдинок.

Рис. 11. Колотый лед (Источник)

Лед сохраняет свою форму. Если переложить льдинку из блюдечка в стакан, её форма не измениться, потому что лед – твердое вещество и не меняет свою форму.

Рис. 12. Кубик льда (Источник)

Замерзшую поверхность водоема можно использовать для перемещений на транспорте или пешком, потому что лед, в отличие от воды, способен выдерживать на своей поверхности достаточно большой вес.

Рис. 13. Мотокросс по льду (Источник)

13. Мотокросс по льду (Источник)

Для занятий спортом и развлечений заливают катки – большие ровные пространства льда.

Рис. 14. Каток на Красной площади (Источник)

Во время катания на коньках лед, соприкасающийся с лезвиями, тает, превращаясь в воду. Если бы не было этого тонкого слоя воды, кататься по льду было бы так же трудно, как по полу. Вода, как масло в машине, уменьшает трение между льдом и коньком и облегчает скольжение.

Рис. 15. Скольжение коньков по льду (Источник)

По той же причине происходит движение ледников с гор. Под давлением огромной массы льда его нижние слои начинают таять и ледяная река скользит по горному склону вниз, как коньки по поверхности катка.

Рис. 16. Схождение ледника с горы (Источник)

Лед не тонет в воде. Если бросить кусочек льда в емкость с водой, он не утонет, а будет плавать на поверхности.

Рис. 17. Лед плавает на поверхности воды (Источник)

Обычно твердые вещества тяжелее, чем те же вещества в жидком состоянии. Например, кусочек железа тонет в расплавленном железе, а свинцовый кубик тонет в расплавленном свинце. При замерзании вода занимает больший объем, чем прежде, она расширяется, поэтому лед легче воды. Уже одного этого свойства достаточно, чтобы выделить лед из ряда твердых веществ как исключение.

Если бы лед тонул, на поверхности водоемов в течение холодного времени года образовывались бы новые и новые слои льда на месте затонувших и водоем промерзал бы до самого дна. В результате водные животные и растения оказались бы скованы льдом, им грозила бы неминуемая гибель. К счастью, в природе этого не происходит, потому что лед не тонет в воде.

Рис. 18. Слой льда на поверхности водоема (Источник)

Лед плохо проводит тепло. В водоеме он защищает воду под ним от дальнейшего охлаждения. Вода тоже плохо передает тепло. Это доказывает такой опыт: на дно пробирки с водой опускают кубик льда с тяжелым грузом (поскольку лед не тонет в воде, в него заранее вмораживают грузик), край пробирки нагревают, верхний слой воды кипит, а лед не плавится. Из опыта можно сделать вывод, что не только лед, но и вода плохо проводит тепло. Верхние слои воды нагреваются, в то время как нижние остаются холодными. Это объясняет, почему испарения происходят только с поверхности водоемов.

В водоеме он защищает воду под ним от дальнейшего охлаждения. Вода тоже плохо передает тепло. Это доказывает такой опыт: на дно пробирки с водой опускают кубик льда с тяжелым грузом (поскольку лед не тонет в воде, в него заранее вмораживают грузик), край пробирки нагревают, верхний слой воды кипит, а лед не плавится. Из опыта можно сделать вывод, что не только лед, но и вода плохо проводит тепло. Верхние слои воды нагреваются, в то время как нижние остаются холодными. Это объясняет, почему испарения происходят только с поверхности водоемов.

Рис. 19. Опыт по нагреванию края пробирки с водой и утопленным льдом (Источник)

Если же нагревать воду в емкости снизу, то вскоре весь объем воды закипит (например, если мы поставим на плиту кастрюлю с супом). Так происходит потому, что нижний слой воды нагревается, расширяется и поднимается вверх, на его место опускается еще не прогретая вода, и процесс повторяется до тех пор, пока вся вода не прогреется до 100°. При такой температуре вода закипает и превращается в водяной пар.

При такой температуре вода закипает и превращается в водяной пар.

Рис. 20. Опыт по нагреванию емкости с водой снизу (Источник)

Лед, как и стекло, бесцветен и прозрачен.

Рис. 21. Лед (Источник)

Рис. 22. Стекло (Источник)

Снег – одно из твердых состояний воды. Он белый, рыхлый, непрозрачный, тает в тепле и плавает в воде.

Рис. 23. Снег (Источник)

Вода состоит из молекул, которые находятся в непрерывном движении.

Рис. 1. Молекулы воды обычной температуры

Те из них, что оказываются близко к поверхности, оказываются в воздухе и перемешиваются с его частицами, превращаясь в водяной пар. Частицы воздуха и водяного пара так малы, что их невозможно увидеть невооруженным глазом. Водяной пар – это прозрачный бесцветный газ, невидимый, как и воздух.

Рис. 2. Образование водяного пара при кипении (Источник)

Испарение – переход воды из жидкого состояния в газообразное.

Рис. 3. Испарение воды с поверхности водоема (Источник)

Лед тоже испаряется, но значительно медленнее, чем вода в жидком состоянии. Например, если зимой вывесить мокрое белье на улицу, сначала оно покроется ледяной коркой, а потом высохнет.

Рис. 4. Сушка мокрого белья зимой (Источник)

В каком бы состоянии вода не была, она постоянно испаряется с поверхности Земли.

Человек использует знания об испарении воды. Просушивают собранное зерно, заготовленные дрова, оштукатуренные стены, вымытую посуду, выстиранное белье.

Рис. 5. Сушка зерна (Источник)

Рис. 6. Сушка дров (Источник)

Рис. 7. Сушка оштукатуренных стен (Источник)

Рис. 8. Сушка посуды (Источник)

8. Сушка посуды (Источник)

Рис. 9. Сушка белья (Источник)

Мокрые волосы сушат электрическим феном.

Рис. 10. Сушка волос феном (Источник)

Интенсивность испарения зависит от температуры воды: чем выше температура, тем выше скорость движения молекул воды, а значит и испарения. Это доказывает простой опыт: если в 2 емкости налить одинаковое количество воды, а затем одну поставить в холодное место, а другую – в теплое, через некоторое время станет ясно, что вода в холодном месте испаряется медленнее, чем в теплом.

Мокрая дорога летом высохнет намного быстрее, чем осенью.

Рис. 11. Мокрая дорога (Источник)

Скошенная трава в солнечный день высохнет быстрее, чем в пасмурный.

Рис. 12. Скошенная трава (Источник)

Знание этого свойства помогает людям. Например, если подмокла старинная книга, её оставляют в специальной морозильной камере, чтобы высыхание шло медленно и страницы книги не повредились.

Испарение происходит в месте соприкосновения поверхности воды с воздухом, соответственно, чем больше площадь соприкосновения, тем быстрее происходит испарение. Доказать это можно с помощью несложного опыта: нужно налить одинаковое количество воды в 3 емкости с разной площадью соприкосновения налитой воды с воздухом (например, бутылка с узким горлышком, стеклянная банка и широкая тарелка). Через некоторое время мы увидим, что вода из тарелки испаряется быстрее всего, потому что площадь соприкосновения воды с воздухом наибольшая. Из банки немного медленнее, потому что площадь соприкосновения меньше. А из бутылки медленнее всего, потому что площадь соприкосновения воды с воздухом наименьшая.

Рис. 13. Опыт по испарению воды из емкостей с различной площадью соприкосновения воды с воздухом (Источник)

Поэтому фрукты, предназначенные для сушки, разрезают на тонкие ломтики – чтобы увеличить поверхность соприкосновения с воздухом и увеличить скорость испарения.

Рис. 14. Сушка яблок (Источник)

Под воздействием ветра испарение идет быстрее, потому что молекулы воды активнее соединяются с молекулами воздуха. В ветреную погоду влажные поверхности высыхают быстрее, если держать руки под сушилкой, они высохнут быстрее.

Рис. 15. Сушка рук под воздействием потока теплого воздуха (Источник)

Наиболее активно испарение идет при нагревании. При 100г вода кипит и превращается в водяной пар. Молекулы водяного пара под воздействием высокой температуры двигаются очень быстро, ему необходим большой объем, поэтому у кипящего чайника «подпрыгивает» крышка.

Рис. 16. Кипящий чайник (Источник)

Знание этого свойства водяного пара позволило людям сконструировать паровые двигатели.

Рис. 17. Машина с паровым двигателем (Источник)

Часто, когда печется яблоко, его кожура лопается – это яблочный сок, превращаясь в пар, разрывает кожуру.

Рис. 18. Печеное яблоко (Источник)

Или можно услышать треск дров в печи – под воздействием высокой температуры вода в дровах превращается в водяной пар и разрывает древесину.

Рис. 19. Дровяная печь (Источник)

Как было сказано, водяной пар – невидим. Так почему же мы видим пар, когда кипит чайник? В холодном воздухе разогретый водяной пар конденсируется – превращается в мельчайшие капельки воды, которые мы видим как белый пар. А невидимый водяной пар находится возле носика чайника на границе белого облачка пара.

Рис. 20. Кипящий чайник (Источник)

Если поместить у носика кипящего чайника холодный металлический предмет, то очень скоро на нем появятся капельки осевшей воды. Этот опыт доказывает наличие водяного пара у носика чайника.

Рис. 21. Опыт по конденсации водяного пара у носика чайника (Источник)

источник конспекта:

http://interneturok. ru/ru/school/okruj-mir/3-klass/undefined/svoystva-vody-v-zhidkom-sostoyanii?seconds=0&chapter_id=826

ru/ru/school/okruj-mir/3-klass/undefined/svoystva-vody-v-zhidkom-sostoyanii?seconds=0&chapter_id=826

http://interneturok.ru/ru/school/okruj-mir/3-klass/undefined/svoystva-vody-v-tverdom-sostoyanii

http://interneturok.ru/ru/school/okruj-mir/3-klass/undefined/svoystva-vody-v-gazoobraznom-sostoyanii

исчтоник презентации — http://prezentacii.com/biologiya/6000-tri-sostoyaniya-vody.html

источник видео:

http://www.youtube.com/watch?v=nGsOh3iCC70

http://www.youtube.com/watch?v=WL_GTjYByG8

http://www.youtube.com/watch?v=BsjlZh2kKbo

Глава 4.1. Свойства воды | BookOnLime

Описание свойств воды начинают, обычно, с характеристики аномалий, присущих воде – самому распространенному и, вместе с тем, самому загадочному и необычному веществу на земле. Причем практически каждое из этих аномальных свойств имеет важное значение для обеспечения жизнедеятельности на земле. Необычные свойства воды особенно ярко выделяются на фоне свойств ее гомологов: h3S, h3Se, h3Te. Молекула воды является самым первым и легким представителем этого гомологического ряда, однако гидриды серы, селена и теллура при комнатной температуре, в отличие от воды, находятся в газообразном состоянии (рис. 23).

Причем практически каждое из этих аномальных свойств имеет важное значение для обеспечения жизнедеятельности на земле. Необычные свойства воды особенно ярко выделяются на фоне свойств ее гомологов: h3S, h3Se, h3Te. Молекула воды является самым первым и легким представителем этого гомологического ряда, однако гидриды серы, селена и теллура при комнатной температуре, в отличие от воды, находятся в газообразном состоянии (рис. 23).

И вода, если бы она была обычным членом гомологического ряда, должна в соответствии со своей молекулярной массой закипать при температуре –70 оС и превращаться в лед при температуре –90 оС, а значит, не могла бы быть основой жизни на земле.

Рис. 23. Точки плавления и кипения гидридов VI группы Периодической системы элементов

Другая особенность воды – это аномальное изменение плотности в зависимости от температуры (рис. 24). В обычных жидкостях плотность всегда уменьшается с ростом температуры. Для воды характер изменения плотности в зависимости от температуры другой – после таяния льда плотность увеличивается, проходит через максимум при температуре 4 оС, а затем уменьшается с ростом температуры.

Рис. 24. Зависимость плотности воды от температуры

Жидкая вода имеет максимум плотности не в точке плавления, а при температуре 4 оС и ее плотность уменьшается, как при повышении температуры, так и при ее понижении до температуры возможного переохлаждения, равной – 40 оС (при 1 атмосфере). При этом плотность воды больше плотности льда на 10%, благодаря чему лед плавает на поверхности воды. При температуре 4 оС вода уменьшается в объеме до минимальных значений, а при дальнейшем понижении температуры от 4 оС до 0 оС расширяется (рис. 25).

Рис. 25. Зависимость молярного объема воды и льда от температуры

Минимум объема воды при температуре 4 оС обусловлен, по мнению Зацепиной Г.Н., особенностью межмолекулярного взаимодействия системы Н2О, в которой число межмолекулярных переходов протонов равно числу внутримолекулярных переходов. Вода, превращаясь в лед, благодаря увеличению объема приобретает огромную силу, способность разрушать крепчайшие породы и, вместе с тем это спасает нашу планету от оледенения. Так как максимум плотности при 4 оС предотвращает конвективное перемешивание жидкости и опускание на дно поверхностных слоев воды, остывших до температуры ниже 4 оС, что замедляет дальнейшее охлаждение и промерзание водоемов.

Так как максимум плотности при 4 оС предотвращает конвективное перемешивание жидкости и опускание на дно поверхностных слоев воды, остывших до температуры ниже 4 оС, что замедляет дальнейшее охлаждение и промерзание водоемов.

Морская вода, в отличие от пресной ведет себя иначе. Наличие различных солей меняет ее физико-химические свойства. Она замерзает при – 1,9 оС (переохлажденная вода) и имеет максимальную плотность при – 3,5 оС, то есть она превращается в лед, не достигая наибольшей плотности. Переохлажденная вода, то есть остающаяся в жидком состоянии ниже точки замерзания 0 оС, ведет себя странно, с одной стороны плотность воды сильно уменьшается по мере переохлаждения, но, с другой стороны она приближается к плотности льда при понижении температуры.

Другая аномалия воды – необычное поведение ее сжимаемости, то есть уменьшение объема при увеличении давления. Для обычных жидкостей сжимаемость растет с температурой – при высоких температурах жидкости более рыхлы, имеют меньшую плотность, их легче сжать. Вода так ведет себя при высоких температурах выше 50 оС. При низких температурах, от 0 оС до 45 оС сжимаемость воды меняется противоположным образом, в результате при температуре 45 оС появляется минимум. Изотермическая сжимаемость воды при температуре 0 оС в четыре раза больше, чем изотермическая сжимаемость льда (рис. 26).

Вода так ведет себя при высоких температурах выше 50 оС. При низких температурах, от 0 оС до 45 оС сжимаемость воды меняется противоположным образом, в результате при температуре 45 оС появляется минимум. Изотермическая сжимаемость воды при температуре 0 оС в четыре раза больше, чем изотермическая сжимаемость льда (рис. 26).

Рис. 26. Зависимость сжимаемости воды от температуры

Максимальное изменение сжимаемость испытывает при плавлении. Сжимаемость воды и льда мала по сравнению со сжимаемостью других веществ (табл.4.1.1).

Таблица 4.1.1. Сжимаемость ряда веществ в интервале температур от 5 оС до 30 оС

Температура, оС | βs ·1012, дин/см2 | ||

Вода | Метанол | Бензин | |

5 | 51,6 | – | 84,2 |

10 | 48,7 | 114,9 | 88,5 |

15 | – | 118,8 | 92,2 |

25 | 46,6 | 122,7 | 95,6 |

30 | 45,8 | 131,0 | 103,1 |

Указание особенности изменения сжимаемости воды и льда объясняют характером водородных связей в них. На этих примерах видно, что необычные свойства воды характеризуются появлением максимумов или минимумов на кривых зависимостей от температуры. Такие зависимости означают, что имеют место два противоположных процесса, которые и определяют эти свойства. Один процесс – это обычное тепловое движение, которое усиливается с ростом температуры и делает воду, как и любую другую жидкость, более разупорядоченной. Другой процесс необычный, присущий только воде, за счет него вода становится более упорядоченной при низких температурах. Разные свойства воды по-разному чувствительны к этим двум процессам, и поэтому положение экстремума наблюдается для каждого свойства при своей температуре.

На этих примерах видно, что необычные свойства воды характеризуются появлением максимумов или минимумов на кривых зависимостей от температуры. Такие зависимости означают, что имеют место два противоположных процесса, которые и определяют эти свойства. Один процесс – это обычное тепловое движение, которое усиливается с ростом температуры и делает воду, как и любую другую жидкость, более разупорядоченной. Другой процесс необычный, присущий только воде, за счет него вода становится более упорядоченной при низких температурах. Разные свойства воды по-разному чувствительны к этим двум процессам, и поэтому положение экстремума наблюдается для каждого свойства при своей температуре.

Самая сильная аномалия воды – это температурная зависимость ее теплоемкости. Величина теплоемкости показывает, сколько нужно затратить тепла, чтобы поднять температуру вещества на один градус. При нагревании вещества теплоемкость, как правило, возрастает для всех веществ, кроме воды. Изменение теплоемкости воды с повышением температуры аномально – от 0 оС до 37 оС она падает и от 37 оС до 100 оС начинает повышаться. Теплоемкость водяного пара приближается к теплоемкости льда. Минимальное значение теплоемкость воды имеет около 37 оС. Это нормальная температура тела человека (36,6–37 оС), именно при этой температуре происходят сложные биохимические процессы в организме человека, значит энергетически это наиболее выгодные условия. Для подавляющего числа веществ теплоемкость жидкости после плавления кристалла изменяется незначительно (табл. 4.1.2).

Теплоемкость водяного пара приближается к теплоемкости льда. Минимальное значение теплоемкость воды имеет около 37 оС. Это нормальная температура тела человека (36,6–37 оС), именно при этой температуре происходят сложные биохимические процессы в организме человека, значит энергетически это наиболее выгодные условия. Для подавляющего числа веществ теплоемкость жидкости после плавления кристалла изменяется незначительно (табл. 4.1.2).

Таблица 4.1.2. Теплоемкость веществ в трех агрегатных состояниях

Агрегатное состояние | Теплоемкость вещества (СоР, кал/моль) | ||||||

Н2О | Nh4 | Ch5 | HCl | h3 | Hg | Na | |

газообразное | 8,75 | 9,9 | – | 6,7 | 6,9 | – | 5,0 |

жидкое | 18,0 | 12,0 | 11,0 | 12,0 | 11,0 | 6,8 | 7,6 |

твердое | 9,0 | 9,0 | 14,0 | 15,0 | 13,0 | 6,7 | 8,0 |

Вода же при плавлении льда меняет теплоемкость в два раза, такого огромного скачка при плавлении не наблюдается ни у одного вещества.

Высокая теплоемкость воды и высокая удельная теплота плавления среди простых веществ (лед трудно растопить, а воду заморозить) способствуют смягчению климата на земле, не происходит резкого перепада температур зимой и летом, ночью и днем, поскольку существует гигантский регулятор, своеобразный термостат – воды Мирового океана.

Высокая теплоемкость воды и высокая удельная теплота плавления среди простых веществ (лед трудно растопить, а воду заморозить) способствуют смягчению климата на земле, не происходит резкого перепада температур зимой и летом, ночью и днем, поскольку существует гигантский регулятор, своеобразный термостат – воды Мирового океана.Другой величиной, которая определяет характер теплового движения в жидкостях, является теплопроводность. Зависимость изменения теплопроводности воды от температуры приведена на рисунке 26. Для сравнения приведено изменение теплопроводности четыреххлористого углерода, который ведет себя, как обычная жидкость, то есть с ростом температуры уменьшается теплопроводность и растет теплоемкость. Как видно из рисунка 27, теплопроводность при плавлении льда уменьшается приблизительно в четыре раза. Переохлажденная вода имеет тот же характер изменения теплопроводности, что и обычная.

Рис. 27. Зависимость теплопроводности воды и четыреххлористого углерода от температуры

Все нормальные жидкости с ростом давления изменяют знак зависимости теплопроводности от температуры. Теплопроводность воды не изменяет характера температурной зависимости под давлением. Относительная величина увеличения теплопроводности воды при давлении 1200 кг/см2 составляет около 50%, в то время как для нормальных жидкостей это увеличение при том же давлении составляет приблизительно 270%. Теплопроводность воды слабо зависит от давления, что связано с малой сжимаемостью воды по сравнению с другими жидкостями.

Теплопроводность воды не изменяет характера температурной зависимости под давлением. Относительная величина увеличения теплопроводности воды при давлении 1200 кг/см2 составляет около 50%, в то время как для нормальных жидкостей это увеличение при том же давлении составляет приблизительно 270%. Теплопроводность воды слабо зависит от давления, что связано с малой сжимаемостью воды по сравнению с другими жидкостями.

И, наконец, еще одно удивительное свойство воды, связанное с особенностями ее поверхностного натяжения. Вода в свободном состоянии принимает шарообразную форму (капли дождя, росы). На границе двух сред (вода-воздух) силы межмолекулярного притяжения действуют с одной стороны, стягивая поверхность жидкости. На структуру поверхностного слоя воды влияет два фактора – полярность молекул воды и сетка водородных связей. Поверхностное натяжение воды 72 мн/м (миллиньютон/метр). Это поверхностное натяжение настолько велико, что смоченные водой две пластинки из стекла удается разъединить только с помощью огромных усилий. Из всех известных жидкостей силы поверхностного натяжения воды по своей величине уступают только ртути (около 500 мн/м).

Из всех известных жидкостей силы поверхностного натяжения воды по своей величине уступают только ртути (около 500 мн/м).

Рис. 28. Зависимость сдвиговой вязкости от температуры для воды и четыреххлористого углерода

Еще одно аномальное свойство воды – ее вязкость. Обычные жидкости с повышением давления увеличивают вязкость, а с ростом температуры уменьшают. Характер изменения вязкости у воды другой. На рисунке 28 представлена зависимость вязкости от температуры для воды и четыреххлористого углерода. Как видно из рисунка вязкость четыреххлористого углерода до температуры около 23 оС меньше, чем у воды, а для больших температур она больше, чем у воды.

Зависимость вязкости от давления для разных температур приведена на рисунке 29, из которой следует, что для низких температур с ростом давления вплоть до 2000 атм вязкость воды уменьшается, а затем начинает расти и при температуре 100 оС кривая близка по характеру зависимости для обычных жидкостей.

Рис. 29. Зависимость сдвиговой вязкости от давления для ряда температур

Зависимость сдвиговой вязкости от давления для ряда температур

Увеличение вязкости для них с ростом давления связано с уменьшением длины свободного пробега молекул, так как при большем давлении они плотнее упакованы. Как видно из приведенных характеристик, вода действительно является необычной, аномальной жидкостью и природа этих аномалий кроется в особенностях ее структуры.

Объем воды в зависимости от температуры | Физика Фургон

Категория Выберите категориюО фургоне физикиЭлектричество и магнитыВсе остальноеСвет и звукДвижение вещейНовая и захватывающая физикаСостояния материи и энергииКосмосПод водой и в воздухе

Подкатегория

ПоискЗадайте вопрос

Последний ответ: 14.02.2013

Вопрос:

Как вода может расширяться при замерзании и при нагревании? Правда ли, что по мере нагревания земли океаны потенциально могут нагреваться, и в результате более теплой воды вода будет занимать больше места? Я думаю, что он будет занимать немного меньше места, поскольку нагревается ото льда. 0015 — Джордж (42 года)

0015 — Джордж (42 года)

Тусон

A:

(Положительное) изменение объема при замерзании воды не имеет необходимой логической связи с тем, как изменяется объем при охлаждении жидкости. Однако бывает, что жидкая вода немного расширяется при охлаждении ниже 4°C. При температуре выше 4°C он расширяется при нагревании. Вот некоторые данные: .

Так что да, первое небольшое нагревание ледяной воды заставляет ее немного уменьшаться. Дальнейшее потепление вызывает более значительное расширение. Большинство океанов достаточно теплые, чтобы глобальное потепление вызвало чистое расширение. Это уже происходит, и это измеримо. (см.)

Майк В.

(опубликовано 14.02.2013)

Дополнение №1: Существует ли континуум жидкость-твердое состояние?

Q:

Это отличная ветка вопросов и ответов; идеальная находка после моей типичной часовой поездки на работу, которая проносит меня мимо нескольких замерзших озер и бесчисленных мимолетных размышлений. Сегодня я начал думать о воде этих озер и о континууме жидкое-твердое состояние, которое должно существовать, когда более холодная и менее плотная вода поднимается наверх, чтобы замерзнуть, и о ее взаимодействии с (осмелюсь сказать, «более теплой») водой внизу. Концептуально, я думаю, должна быть «зона слякоти» немного выше, где вода находится в равновесии, где вода более вязкая. Я думаю об этом с точки зрения переходных зон между магмой и мантией. Мой разум немного блуждал после этого, от местных озер и весенней распутицы к постоянным холодным полярным краям. Если моя идея о «зоне слякоти» верна, тогда, хотя сама вода будет постоянно меняться, присутствие зоны будет постоянным. Создает ли эта повышенная вязкость своего рода микросреду? Существуют ли организмы, которые процветают, ПОТОМУ ЧТО вода гуще?

Сегодня я начал думать о воде этих озер и о континууме жидкое-твердое состояние, которое должно существовать, когда более холодная и менее плотная вода поднимается наверх, чтобы замерзнуть, и о ее взаимодействии с (осмелюсь сказать, «более теплой») водой внизу. Концептуально, я думаю, должна быть «зона слякоти» немного выше, где вода находится в равновесии, где вода более вязкая. Я думаю об этом с точки зрения переходных зон между магмой и мантией. Мой разум немного блуждал после этого, от местных озер и весенней распутицы к постоянным холодным полярным краям. Если моя идея о «зоне слякоти» верна, тогда, хотя сама вода будет постоянно меняться, присутствие зоны будет постоянным. Создает ли эта повышенная вязкость своего рода микросреду? Существуют ли организмы, которые процветают, ПОТОМУ ЧТО вода гуще?

— Рэнди (37 лет)

Иллинойс

A:

Рэнди, я догадался, какой вопрос ты задал. Вы можете написать в ответ, если вы имели в виду другую тему.

Оказывается, континуума жидкость-твердое на самом деле не существует. Существует резкая разница в плотности, твердости, электрических свойствах и т. д. между этими двумя различными фазами, перемешанными молекулами жидкой фазы и упорядоченным кристаллическим массивом твердой фазы. Таким образом, переход между жидкостью и льдом называется «фазовым переходом первого рода». Слякоть — это просто смесь кристаллов льда в жидкой воде, а не промежуточное состояние. Если вы оставите его при определенной температуре на достаточно долгое время, он превратится либо в лед, либо в жидкость, в зависимости от точной температуры.

Тем не менее, вы правы в том, что вязкость воды немного увеличивается по мере того, как она становится холоднее. Это довольно типично для большинства жидкостей, даже если они не близки к фазовому переходу.

Однако некоторые жидкости демонстрируют удивительно резкое увеличение вязкости при охлаждении до определенной температуры. Они становятся кажущимися твердыми, даже не проходя через фазовый переход, чтобы сформировать настоящие кристаллы. Это застывшее состояние называется «стакан». Я не очень разбираюсь в магме, но, возможно, она имеет один из таких переходов стекла, без резкого фазового перехода из очень вязкой жидкости в твердое стекло, вроде обсидиана. На границе раздела мантии и земной коры, я полагаю, все сильно взволновано тепловым потоком.

Это застывшее состояние называется «стакан». Я не очень разбираюсь в магме, но, возможно, она имеет один из таких переходов стекла, без резкого фазового перехода из очень вязкой жидкости в твердое стекло, вроде обсидиана. На границе раздела мантии и земной коры, я полагаю, все сильно взволновано тепловым потоком.

Я не знаю, полагаются ли какие-либо организмы на повышенную вязкость ниже 0°C. Бьюсь об заклад, они эволюционировали, чтобы лучше работать при любой вязкости, в которой они живут. Вот забавный факт, связанный с этим. Некоторые рыбы у Антарктиды переживают зиму при температурах значительно ниже точки замерзания их собственной крови. Они переохлаждены. Как они управляются? У них есть своего рода антинуклеирующие агенты, небольшие белки, которые связываются с поверхностью крошечных кристаллов льда, чтобы предотвратить их рост.

Майк В. 9

Похожие вопросы

ГОРЯЧАЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Медленно дренируя

Тепловая вместимость при постоянном объеме или давлении

Сохранение холода молока

Избегание термического равновесия

Дифференцированное движение в ячейках

Diffusive в ячейках

9003. 0064

0064

горячая и холодная вода

теплоемкость при постоянном давлении или объеме

вязко-хрупкий переход

Все еще любопытно?

Вопросы и ответы по Expore в смежных категориях

- Плотность и твердость

- Спасение мира

- Температура и жара

Студенческий проект: Как потепление воды вызывает повышение уровня моря

Исследуйте Землю и космос с помощью искусства — теперь включая Марс!

Напиши стихотворение о космосе

Перейти к руководству для преподавателей

Повышение уровня моря вызвано несколькими различными процессами, включая таяние льда. Но одним из основных факторов повышения уровня моря является повышение глобальной температуры, которая нагревает моря и вызывает явление, называемое тепловым расширением воды. Тепловое расширение происходит, когда вода нагревается, что приводит к увеличению объема воды. Около половины измеренного глобального повышения уровня моря на Земле связано с потеплением воды и тепловым расширением.

Вы можете увидеть, как работает этот процесс, построив модель, используя предметы повседневного обихода, чтобы продемонстрировать, что вода расширяется при добавлении тепловой энергии.

Смотреть обучающее видео

Материалы и пошаговые инструкции см. ниже. Дополнительные видеоуроки и задания, подобные этому, можно найти на сайте Learning Space .

Watch en Español : Выберите subtítulos en Español bajo el ícono de configuración.

В этом выпуске Learning Space вы проведете эксперимент, чтобы увидеть, как увеличивается объем воды при повышении температуры воды. Затем изучите, как этот процесс способствует повышению уровня моря. | Посмотреть на YouTube

Материалы

1 одноразовая пластиковая бутылка для воды

1 прозрачная пластиковая соломинка

Темный маркер

Глина, замазка ИЛИ другой податливый герметик

Бумажные ИЛИ тканевые полотенца

тепловые лампы, грелки или солнце)

(дополнительно) термометр (накладной термометр или кухонный термометр)

(дополнительно) пищевой краситель

(дополнительно) линейка

* Не беспокойтесь, если у вас нет всех материалов. Проявите творческий подход и замените материалы тем, что у вас есть! Это все часть процесса проектирования.

Проявите творческий подход и замените материалы тем, что у вас есть! Это все часть процесса проектирования.

Важное замечание по технике безопасности!

Не обязательно, но в этом упражнении можно использовать грелку или лампу. Во избежание ожогов попросите взрослых помочь вам с использованием грелок или ламп. НЕ пытайтесь выполнять это упражнение без присмотра взрослых.

1. Подготовьте бутыль

Полностью наполните бутыль водой до краев. Если возможно, используйте бутылку из толстого прочного пластика. Ничего страшного, если выльется немного воды. Просто подготовьте полотенце, чтобы вытереть его. Вы можете использовать пищевой краситель, чтобы сделать воду более заметной. Если у вас нет пищевого красителя, используйте что-то другое, например, чай, чтобы покрасить воду. Подкрашенная вода не требуется.

2. Подготовьте соломинку

Возьмите глину и оберните ею соломинку, стараясь не защемить соломинку глиной. Оставьте 2-3 дюйма (5-8 см) соломы выше и ниже глины и обязательно заделайте все зазоры между соломой и глиной, чтобы вода не могла вытекать.

Если вы хотите добавить термометр, вы можете:

- Приклейте термометр к той стороне бутылки, которая обращена от источника тепла.

- Или проткните небольшое отверстие в глине термометром. Термометр не должен мешать положению соломинки.

3. Прикрепите соломинку

Вставьте соломинку в бутылку с водой. Приготовьте полотенце, чтобы убрать любые разливы. Соломинка должна входить в бутылку примерно на 2-3 дюйма. Используя глину, замазку или другой герметик, заклейте верхнюю часть бутылки. Это можно сделать несколькими способами:

- Заткните горлышко бутылки глиной, обернутой вокруг соломинки.

- Оберните глиной горлышко бутылки и закройте резьбу.

Как бы вы это ни делали, убедитесь, что вода не вытекает из верхней части бутылки. Вы должны увидеть немного воды в соломе возле верхней части глины.

4. Подготовьтесь к измерению

Поместите бутылку с водой в то место, куда вы планируете подавать тепло от лампы, солнца или другого источника тепла. Используйте маркер, чтобы отметить линию на соломинке, чтобы указать основание или нулевой уровень воды. Поскольку перемещение и сжатие бутылки может изменить ваши измерения, избегайте перемещения или прикосновения к бутылке после того, как линия отмечена.

Используйте маркер, чтобы отметить линию на соломинке, чтобы указать основание или нулевой уровень воды. Поскольку перемещение и сжатие бутылки может изменить ваши измерения, избегайте перемещения или прикосновения к бутылке после того, как линия отмечена.

5. Нагрейте

Направьте источник тепла на бутылку или поместите бутылку под прямые солнечные лучи. Поскольку некоторые источники тепла излучают тепло с разной интенсивностью, вам нужно постоянно проверять бутылку с водой, чтобы убедиться, что тепло не повреждает ее.

6. Измерьте

Через равные промежутки времени – каждую минуту или пять минут – измеряйте и записывайте уровень воды в миллиметрах, начиная с отметки нулевого уровня, нарисованной на соломинке. Обратите внимание на то, что происходит. Для каждого измерения вы должны совместить отметку «0» на линейке с отметкой нулевого уровня, которую вы сделали на шаге 4. Если вы используете термометр, также записывайте температуру через эти промежутки времени.

Примечание: Время, необходимое для того, чтобы заметить изменение температуры и уровня воды, может варьироваться в зависимости от используемого источника тепла и размера вашей бутылки с водой.

8. Сделайте вывод

Напишите описание того, что вы наблюдали в соломинке. Нарисуйте свои измерения на бумаге или с помощью программного обеспечения для работы с электронными таблицами.

Что произошло с уровнем воды при добавлении тепловой энергии? Как это связано с повышением глобальной температуры и повышением уровня моря?

Изменение климатаЗемляводаЭнергиятеплотепловое расширениеуровень моряповышение уровня моряпотеплениеНаука о ЗемлеПогода и климатEarth Dayen Españolвидеоурокиэлектронные таблицыSentinel-6 Michael Freilichэлектронные таблицыScience FairswotMaterials

Важное примечание по технике безопасности!

1. Подготовить бутылку

2. Подготовить соломинку

3. Прикрепить соломинку

4. Подготовить к измерению

5.