Схема и принцип действия батарейной системы зажигания

Категория:

1Отечественные автомобили

Публикация:

Схема и принцип действия батарейной системы зажигания

Читать далее:

Схема и принцип действия батарейной системы зажигания

Батарейная система зажигания состоит из катушки зажигания, прерывателя-распределителя, искровых свечей и выключателя зажигания. Система зажигания получает питание от аккумуляторной батареи или генератора. Катушка зажигания, прерыватель-распределитель и свечи соединены между собой проводами высокого напряжения.

При включении выключателя зажигания и замыкании контактов прерывателя в первичной цепи начинает проходить ток.

Катушка зажигания обладает значительной индуктивностью, поэтому сила тока, нарастает до установившегося значения не мгновенно, а спустя определенный период времени, так как быстрому увеличению тока препятствует э. д. с. самоиндукции катушки.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

В момент размыкания контактов прерывателя ток, быстро падает до нуля и созданное им магнитное поле исчезает. При этом в результате изменения (уменьшения) магнитного поля во вторичной обмотке катушки зажигания индуктируется э. д. с.

Величина э. д. с. вторичной обмотки будет тем выше, чем больше скорость исчезновения магнитного потока или, что то же, тока. Однако з. д. с. первичной обмотки з момент размыкания контактов прерывателя поддерживает ток, вследствие чего между контактами возникает искра, вызывающая их подгорание (так называемая электрическая эрозия контактов). Для устранения этого явления параллельно контактам прерывателя подключается конденсатор С.

Характер изменения тока в момент размыкания контактов прерывателя при наличии и отсутствии конденсатора С, показан на рис. 59. На этом же графике представлено изменение напряжения в первичной цепи U, при размыкании контактов прерывателя и проскакивания искры в свече. Э. д. с. вторичной обмотки создает между электродами свечи вторичное напряжение U,. Когда напряжение U2 достигнет величины, достаточной для пробоя воздушного зазора, между электродами свечи возникнет искра, которая подожжет горючую смесь в цилиндрах двигателя.

На рис. 1 изображены кривые изменения вторичного напряжения при отсутствии искрового разряда, когда, например, при работающем двигателе провод высокого напряжения отсоединен от свечи и при пробое воздушного зазора в свечей. Такой характер кривых вторичного напряжения можно увидеть на осциллографе диагностических стендов для проверки систем зажигания. Напряжение, необходимое для пробоя воздушного зазора свечи, так называемое пробивное напряжение, не постоянно и зависит от многих факторов. Основными из них являются: величина зазора между электродами свечи, температура электродов свечи и горючей смеси, давление, форма электродов и их полярность. Поэтому пробивное напряжение во многом зависит от режима работы двигателя. У двигателя, работающего на большой частоте вращения с полной нагрузкой, пробивное напряжение минимальное (4—5 тыс. В), а при пуске холодного двигателя — максимальное (9—12 тыс. В). При пуске двигателя катушка зажигания питается от аккумуляторной батареи, напряжение которой понижено из-за потребления стартером большого тока. Пониженное напряжение на катушке зажигания в момент пуска двигателя приводит к снижению тока, и напряжения U2. Для устранения этого явления в некоторых катушках зажигания применяется добавочный резистор, включенный последовательно с первичной обмоткой катушки зажигания. В этом случае первичная обмотка катушки зажигания рассчитывается на напряжение 7—8 В, а остальное напряжение источника питания гасится в добавочном резисторе. При пуске двигателя добавочный резистор Ra закорачивается контактами, установленными на реле включения стартера (или тяговом реле), и, несмотря на снижение напряжения батареи, первичная обмотка катушки зажигания получает необходимое для ее нормальной работы напряжение.

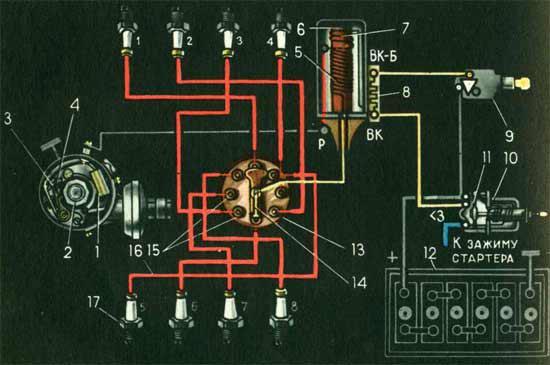

Рис. 1. Схема батарейного зажигания: а— общая, 6 — принципиальная; 1 — выключатель зажигания, 2 — аккумуляторная батарея, 3— катушка зажигания, 4 — свечи зажигания искровые, 5 — прерыватель-распределитель, 6 — ротор, 7 — кулачок, 8 — контакты прерывателя, 9 — конденсатор, 10 — первичная обмотка, 11 — вторичная обмотка, 12 — контакты выключения дополнительного резистора (устанавливаются в реле стартера), Ra—добавочный резистор (вариатор)

При увеличении частоты вращения двигателя число прерываний первичной цепи в единицу времени растет, а время замкнутого состояния контактов прерывателя уменьшается.

Это в свою очередь приводит к снижению тока, так как он не успевает за время замкнутого состояния контактов увеличиться до своего установившегося значения.

На рис. 4 показано изменение сопротивления резистора в зависимости от проходящего по нему тока. Так как резистор включен последовательно с первичной обмоткой катушки зажигания, общее сопротивление первичной цепи будет изменяться в зависимости от силы тока в цепи.

Рис. 2. Графики изменения силы тока и напряжения в обмотках катушки зажигания при замкнутых и разомкнутых контактах прерывателя

Рис. 3. График изменения вторичного напряжения при отсутствии искрового разряда и при пробое воздушного зазора в свече: 1 — искры между электродами свечи нет, 2 — при проскакивании искры

Рис. 4. Зависимость сопротивления добавочного резистора от силы тока первичной цепи: 1 — материал резистора никель НП2, 2 — материал резистора константан МНМц 40—15

Рис. 5. Изменение давления в цилиндре двигателя в зависимости от момента зажигания 1 — раннее зажигание, 2 — нормальное зажигание, 3 — позднее зажигание; а — момент зажигания

При малой частоте вращения коленчатого вала, когда сила тока, успевает достигнуть установившегося значения, вариатор действует эффективно, так как его сопротивление имеет максимальную величину. При большой частоте вращения, когда сила тока, невелика, он ограничивает ее в меньших пределах. Таким образом, резистор (вариатор) несколько уменьшает основной недостаток системы батарейного зажигания — снижение вторичного напряжения U2 с увеличением частоты вращения двигателя.

Момент зажигания рабочей смеси. Сгорание рабочей смеси в цилиндре двигателя происходит не мгновенно, а в течение определенного времени. Мощность, экономичность, нагрев, износ двигателя и токсичность отработавших газов во многом зависят от выбора момента зажигания рабочей смеси. Момент зажигания рабочей смеси определяется по углу поворота коленчатого вала двигателя от момента проскакивания искры до положения, при котором поршень находится в в. м. т. Этот угол называется углом опережения зажигания.

Рис. 6. Катушка зажигания: 1 — клемма высокого напряжения, 2 — крышка, 3—контактная пружина, 4 — уплотнительная прокладка, 5 — первичная обмотка, 6 — вторичная обмотка, 7, 12 — изоляторы, 8 — сердечник, 9 — корпус катушки, 10 — наружный магнитопровод, И — добавочный резистор, 13 — изолирующий наполнитель (рубракс), 14 — контактная пластина высокого напряжения

На рис. 5 показано изменение давления в цилиндре двигателя в зависимости от угла опережения зажигания. При раннем зажигании резко возрастает давление в цилиндре, препятствующее движению поршня. Это ведет к снижению мощности и экономичности двигателя и увеличению токсичности, а также его перегреву и появлению детонационных стуков (зубцы на кривой). Также ухудшается приемистость и наблюдается неустойчивая работа двигателя в режиме холостого хода.

При позднем зажигании горение смеси происходит при движении поршня после в.м.т. Давление газов не сможет достигнуть необходимой величины, мощность и экономичность двигателя снизятся. Наблюдается перегрев двигателя, так как температура выхлопных газов повышается. Оптимальное протекание процесса сгорания смеси в цилиндре двигателя происходит в том случае, когда угол опережения зажигания соответствует кривой.

Из этого следует, что угол опережения зажигания должен регулироваться автоматически с учетом скоростного и нагрузочного режимов двигателя.

Время, отведенное в рабочем цикле двигателя на сгорание рабочей смеси (время движения поршня в районе в. м. т.), с увеличением частоты вращения коленчатого вала двигателя уменьшается, а скорость сгорания смеси изменяется очень мало. Поэтому с увеличением частоты вращения необходимо увеличивать угол опережения зажигания. При постоянной частоте вращения коленчатого вала и увеличении нагрузки двигателя уменьшается количество остаточных газов в рабочей смеси, скорость сгорания рабочей смеси увеличивается, что требует уменьшения угла опережения зажигания.

Рекламные предложения:

Читать далее: Устройство аппаратов батарейной системы зажигания

Категория: — 1Отечественные автомобили

Главная → Справочник → Статьи → Форум

stroy-technics.ru

Устройство классической системы батарейного зажигания автомобилей, схема

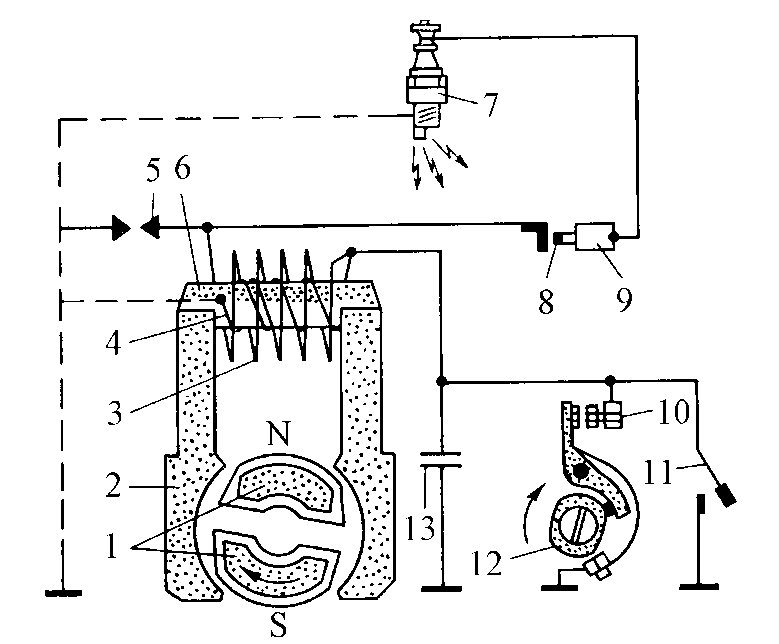

Классическая система батарейного зажигания с одной катушкой и многоискровым механическим распределителем до сих пор используется на некоторых автомобилях. Главным достоинством классической системы батарейного зажигания является ее простота, обеспечиваемая двойной функцией механизма распределителя. Прерывание цепи постоянного тока для генерирования высокого напряжения и синхронное распределение высокого напряжения по цилиндрам двигателя.

Устройство классической системы батарейного зажигания автомобилей, принцип работы, принципиальная схема, характеристики электрических сигналов, недостатки системы.

Классическая система батарейного зажигания состоит из следующих элементов:

— Источника тока — аккумуляторной батареи 1.

— Катушки зажигания (индукционной катушки) 2. Она преобразует ток низкого напряжения в ток высокого напряжения. Между первичной и вторичной обмотками имеет место автотрансформаторная связь.

— Прерывателя 3, содержащего рычажок 4 с подушечкой 5 из текстолита, поворачивающийся около оси.

— Контактов прерывателя 6.

— Кулачка 7, имеющего число граней, равное числу цилиндров.

Неподвижный контакт прерывателя присоединен к «массе». Подвижной контакт укреплен на конце рычажка. Если подушечка не касается кулачка, контакты замкнуты под действием пружины. Когда подушечка находит на грань кулачка, контакты размыкаются. Прерыватель управляет размыканием и замыканием контактов и моментом подачи искры.

— Конденсатора первичной цепи 8 (С1), подключенного параллельно контактам 6, который является составным элементом колебательного контура в первичной цепи после размыкания контактов.

— Распределителя 9, включающего в себя бегунок 10, крышку 11, на которой расположены неподвижные боковые электроды 12 (число которых равно числу цилиндров двигателя) и неподвижный центральный электрод, который подключается через высоковольтный провод к катушке зажигания.

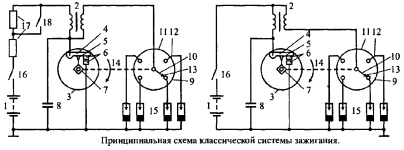

Принципиальная схема классической системы батарейного зажигания автомобилей.

Боковые электроды через высоковольтные провода соединяются с соответствующими свечами зажигания. Высокое напряжение к бегунку 10 подается через центральный электрод с помощью скользящего угольного контакта. На бегунке имеется электрод 13, который отделен воздушным зазором от боковых электродов 12.

Бегунок 10 распределителя и кулачок 7 прерывателя находятся на одном валу, который приводится во вращение зубчатой передачей от распределительного вала двигателя с частотой вдвое меньшей частоты вращения коленчатого вала. Прерыватель и распределитель расположены в одном аппарате, называемом распределителем зажигания.

— Свечей зажигания 15, число которых равно числу цилиндров двигателя.

— Выключателя зажигания 16.

— Добавочного резистора 17 (Rд), который уменьшает тепловые потери в катушке зажигания. Дает возможность усилить зажигание. При пуске двигателя резистор шунтируется контактами реле 18 одновременно с включением стартера. Добавочный резистор изготовляют из нихрома или константана и наматывают на керамический изолятор.

Принцип работы классической системы батарейного зажигания автомобилей.

При вращении кулачка 7 контакты 6 попеременно замыкаются и размыкаются. После замыкания контактов (в случае замкнутого выключателя 16) через первичную обмотку катушки зажигания 2 протекает ток, нарастая от нуля, до определенного значения за данное время замкнутого состояния контактов. При малых частотах вращения валика 14 распределителя 9 ток может нарастать до установившегося значения, определенного напряжением аккумуляторной батареи и омическим сопротивлением первичной цепи (установившийся ток).

Протекание первичного тока вызывает образование магнитного потока, сцепленного с витками первичной и вторичной обмоток, и накопление электромагнитной энергии. После размыкания контактов прерывателя, как в первичной, так и во вторичной обмотке индуцируется ЭДС самоиндукции. Согласно закону индукции вторичное напряжение тем больше, чем быстрее исчезает магнитный поток, созданный током первичной обмотки, больше первичный ток в момент разрыва и больше число витков во вторичной обмотке.

Характеристики электрических сигналов в первичной и вторичной цепях классической системы батарейного зажигания автомобилей.

В результате переходного процесса во вторичной обмотке возникает высокое напряжение, достигающее 15-20 кВ. В первичной обмотке также индуцируется ЭДС самоиндукции, достигающая 200-400 В, направленная в ту же сторону, что и первичный ток, и стремящаяся задержать его исчезновение. При отсутствии конденсатора 8 ЭДС самоиндукции вызывает образование между контактами прерывателя во время их размыкания сильной искры или, точнее, дуги.

При наличии конденсатора 8 ЭДС самоиндукции создает ток, заряжающий конденсатор. В следующий период времени конденсатор разряжается через первичную обмотку катушки и аккумуляторную батарею. Таким образом, конденсатор 8 практически устраняет искрообразование в прерывателе, обеспечивая долговечность контактов и индицирование во вторичной обмотке достаточно высокой ЭДС. Вторичное напряжение подводится к бегунку распределителя, а затем через электроды в крышке и высоковольтные провода поступает к свечам соответствующих цилиндров.

Рабочий процесс классической системы батарейного зажигания автомобилей.

Нормальным рабочим режимом любой классической системы батарейного зажигания, использующей индукционную катушку в качестве источника высокого напряжения, является переходный режим. В результате чего образуется искровой разряд в свече зажигания. Рабочий процесс может быть разбит на три этапа:

Замыкание контактов прерывателя — первый этап рабочего процесса классической системы батарейного зажигания.

На этом этапе происходит подключение первичной обмотки катушки зажигания (накопителя) к источнику тока. Этап характеризуется нарастанием первичного тока и, как следствие этого, накоплением электромагнитной энергии, запасаемой в магнитном поле катушки.

Размыкание контактов прерывателя — второй этап рабочего процесса классической системы батарейного зажигания.

Источник тока отключается от катушки зажигания. Первичный ток исчезает, в результате чего накопленная электромагнитная энергия превращается в электростатическую. Возникает ЭДС высокого напряжения во вторичной обмотке.

Пробой искрового промежутка свечи зажигания — третий этап рабочего процесса классической системы батарейного зажигания.

В рабочих условиях при определенном значении напряжения происходит пробой искрового промежутка свечи зажигания с последующим разрядным процессом.

Недостатки классической системы батарейного зажигания автомобилей.

Классическая система батарейного зажигания обладает рядом достоинств. К ним следует отнести простоту конструкции и невысокую стоимость аппаратов зажигания, возможность регулирования угла опережения зажигания в широких пределах без изменения величины вторичного напряжения. Вместе с тем классическая система батарейного зажигания имеет ряд принципиальных недостатков, связанных с работой механического прерывателя и механических автоматов опережения зажигания:

— Недостаточная величина вторичного напряжения на высоких и низких частотах вращения коленчатого вала двигателя. Как следствие, малый коэффициент запаса по вторичному напряжению. Особенно для многоцилиндровых и высокооборотных двигателей, а также при экранировке высоковольтных проводов.

— Недостаточная энергия искрового разряда по причине ограничения уровня запасенной энергии в первичной цепи.

— Чрезмерный нагрев катушки зажигания в зоне низких частот вращения коленчатого вала двигателя и особенно при остановившемся двигателе. Если замок зажигания включен и контакты прерывателя замкнуты.

— Нарушение рабочего зазора в контактах в процессе эксплуатации. Как следствие этого, необходимость зачистки контактов, т. е. систематический уход во время эксплуатации.

— Низкий срок службы контактов прерывателя.

— Повышенный асинхронизм момента искрообразования по цилиндрам двигателя при эксплуатации вследствие износа кулачка.

— Высокая погрешность момента искрообразования вследствие разброса характеристик механических автоматов опережения в процессе эксплуатации.

Перечисленные недостатки классической системы батарейного зажигания приводят в итоге к ухудшению процесса сгорания рабочей смеси. И следовательно, к потере мощности двигателя и увеличению эмиссии отработавших газов.

По материалам книги «Справочник по устройству, применению и ремонту электронных приборов автомобилей».

Ходасевич А. Г., Ходасевич Т. И.

Похожие статьи:

- Проверка сенсорного датчика числа оборотов колеса, принцип действия, признаки неисправности, последствия выхода из строя, поиск неисправностей и проверка датчика при помощи тестера и осциллоскопа.

- Тормозная жидкость стандартов DOT 3, DOT 4, DOT 5.1, свойства, проверка состояния, замена, правила смешивания тормозных жидкостей разных классов.

- Охлаждающие жидкости, антифризы и тосолы для системы охлаждения автомобиля, состав, базовая жидкость, присадки, значение цвета антифриза и тосола, свойства.

- Проверка сенсорного датчика привода (скорости) АКПП, принцип действия, признаки неисправности, последствия выхода из строя, поиск неисправностей и проверка датчика при помощи тестера.

- Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости, принцип действия, последствия выхода из строя, поиск неисправностей и проверка датчика при помощи тестера.

- Проверка датчика температуры впускного воздуха, принцип действия, последствия выхода из строя, поиск неисправностей и проверка датчика при помощи тестера.

auto.kombat.com.ua

Батарейная система зажигания

Категория:

Устройство автомобиля

Публикация:

Батарейная система зажигания

Читать далее:

Батарейная система зажигания

Для создания искрового разряда между электродами свечи зажигания необходимо высокое напряжение (15 000—30 000 В), так как газы, находящиеся в цилиндре, не проводят ток низкого напряжения. На современных автомобильных двигателях применено батарейное зажигание с однопроводной системой соединения источников тока с потребителями. Вторым проводом служит масса (корпус и все соединенные между собой металлические части автомобиля). При однопроводной системе включения приборов электрооборудования уменьшается число проводов, проще техническое обслуживание и меньше стоимость системы. Отрицательные клеммы генератора, аккумуляторной батареи и всех потребителей электроэнергии соединены с корпусом, а положительные изолированы от него. В эксплуатации внимательно следят

за состоянием изоляции на проводах и за их креплением, так как при нарушении изоляции может возникнуть короткое замыкание.

В систему батарейного зажигания входит следующее: генератор постоянного тока; аккумуляторная батарея; катушка зажигания прерыватель низкого напряжения с конденсатором; распределитель высокого напряжения; свечи зажигания выключатель зажигания амперметр; реле-регулятор. Прерыватель низкого напряжения имеет два контакта: неподвижный, соединенный с корпусом; подвижный, расположенный на рычажке и соединенный проводом с первичной обмоткой катушки зажигания. В прерывателе установлен вращающийся валик с кулачком, при помощи которого размыкаются контакты.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Рис. 1. Схема батарейной системы зажигания: а—схема; б — положения ключа выключателя зажигания и стартера; 1 — рычажок прерывателя; 2— подвижный контакт; 3 — неподвижный контакт; 4 — кулачок; 5 — прерыватель низкого напряжения; 6 —конденсатор; 7, 17 и 21 —провода; 8 — выключатель зажигания; 9 — добавочный резистор; 10 — первичная обмотка; 11 — вторичная обмотка; 12 — катушка зажигания; 13—сердечник катушки зажигания; 14 —выключатель добавочного резистора; 15 — реле-регулятор; 16 — генератор; 18 и 23 — помехоподавляющие резисторы; 19 — распределитель; 20—электроды; 22 — ротор с электродом; 24 — свеча зажигания; 25 — амперметр; 26 — аккумуляторная батарея; 27 — выключатель корпуса аккумуляторной батареи; 28—ключ замка зажигания

Размыкание контактов прерывателя обесточивает первичную обмотку катушки зажигания и резко уменьшает магнитное поле. Магнитный поток исчезающего поля пересекает витки вторичной и первичной обмоток, индуктирует электродвижущую силу (ЭДС) высокого напряжения во вторичной и ЭДС самоиндукции в первичной обмотках. Возникающие во вторичной обмотке импульсы высокого напряжения подводятся к свечам зажигания в соответствии с порядком работы цилиндров двигателя. Вращающийся ротор своим электродом распределяет импульсы высокого напряжения по электродам крышки распределителя. Частота вращения ротора в 2 раза меньше частоты вращения коленчатого вала и, таким образом, совпадает с частотой вращения кулачка прерывателя. Положение пластины ротора напротив каждого из электродов крышки распределителя совпадает с размыканием соответствующих контактов прерывателя.

В первичной обмотке ток самоиндукции возникает при замыкании и размыкании контактов прерывателя. Ток самоиндукции замедляет процесс исчезновения тока в первичной обмотке, что нежелательно, так как при размыкании контактов происходит искрение. Параллельно контактам прерывателя включен конденсатор. В момент размыкания цепи низкого напряжения конденсатор заряжается током самоиндукции, а затем при разомкнутых контактах разряжается через первичную обмотку.

Цепь высокого напряжения не меняется, независимо от того, поступает ли питание от аккумуляторной батереи или от генератора.

Выключатель зажигания 8 необходим для остановки работающего деи-гателя размыканием первичной обмотки катушки зажигания. Он нужен также и для включения зажигания перед пуском двигателя. Ключ замка зажигания может занимать четыре положения: 0 — зажигание выключено; I — зажигание включено; 11 — включены зажигание и стартер; III — подведено питание к радиоприемнику. В положении 0 ключ можно вставить и вынуть из замка зажигания. После пуска двигателя ключ выключателя зажигания переводят в положение I.

Выключатель корпуса аккумуляторной батареи нужен для отключения батареи от корпуса при выполнении электротехнических работ и для остановки автомобиля на длительное время. Выключатель защищает электрооборудование от коротких замыканий или от пожара при неисправной проводке, а также позволяет отключить батарею от всех потребителей электрической энергии, непосредственно не отсоединяя провода, отходящие от нее. В этом случае остается включенным аварийное освещение: плафон кабины и розетка переносной лампы.

Батарейная система зажигания (классическая), применяемая на автомобильных двигателях с 1925 г., сравнительно проста, что и обусловило ее распространение. В последние годы в автомобилестроении наметились тенденции увеличения частоты вращения коленчатого вала и числа цилиндров двигателя. При эксплуатации форсированных автомобильных двигателей выявились существенные недостатки батарейной системы зажигания: быстро обгорают и изнашиваются контакты прерывателя, так как через них проходит ток значительной силы; увеличивается зазор между контактами прерывателя, а следовательно, и угол опережения зажигания, что снижает надежность работы системы зажигания; резко уменьшается ток в цепи низкого напряжения, вследствие чего снижается и ток в цепи высокого напряжения; возникают перебои с воспламенением рабочей смеси; затрудняется пуск двигателя; снижается экономичность и мощность двигателя.

Рекламные предложения:

Читать далее: Установка зажигания

Категория: — Устройство автомобиля

Главная → Справочник → Статьи → Форум

stroy-technics.ru

Устройство и основы теории батарейного зажигания

Система зажигания бензиновых двигателей служит для принудительного воспламенения рабочей смеси, которое осуществляется в результате теплового воздействия электрического разряда между электродами свечей зажигания на молекулы смеси. Электрическое напряжение, при котором происходит искровой разряд, называют пробивным напряжением. Повышение агрегатных мощностей современных двигателей с принудительным воспламенением рабочей смеси достигается, как правило, повышением степени сжатия, увеличением частоты вращения коленчатого вала и числа цилиндров. В этих условиях возрастают требования, предъявляемые к системе зажигания. При увеличении степени сжатия и работе двигателя на обедненной смеси необходимо увеличивать электрическое напряжение между электродами свечи зажигания и энергию электрической искры. Повышение частоты вращения коленчатого вала и числа цилиндров двигателя приводит к возрастанию числа искровых разрядов в единицу времени и сокращению продолжительности каждого из них. При этом энергия искрового разряда должна быть достаточной для надежного воспламенения рабочей смеси, имеющей различные параметры и состав. Для своевременного воспламенения рабочей смеси необходимо изменять угол опережения зажигания при изменении скоростного и нагрузочного режимов работы двигателя.

Приборы батарейной системы зажигания

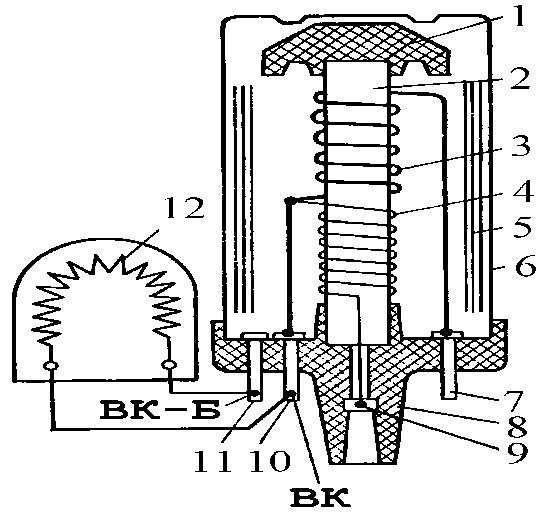

Индукционная катушка зажигания (рис. 10) имеет стальной корпус 6, в котором помещен кольцевой магнитопровод 5, концентрирующий магнитный поток, создаваемый первичной обмоткой. На сердечнике 2 намотана вторичная обмотка 4. Ряды провода при намотке изолируются друг от друга слоями конденсаторной бумаги. Сверху вторичную обмотку изолируют ла-котканью и кабельной бумагой. С целью лучшего охлаждения первичная обмотка 3 намотана на вторичную. С одной стороны в корпус индукционной катушки завальцован фарфоровый изолятор 1, а с другой – карболитовая крышка 8. Снаружи к корпусу катушки прикреплен вариатор 12. Все пустоты внутри корпуса заполнены изоляционной массой – битумным компаундом. От аккумуляторной батареи ток в первичную обмотку может поступать либо через клемму ВК-Б, либо через клемму ВК– в случае шунтирования вариатора. От клеммы 7 ток низкого напряжения поступает к прерывателю. Ток высокого напряжения от клеммы 9 отводится к распределителю.

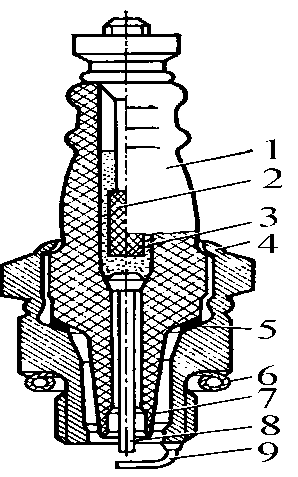

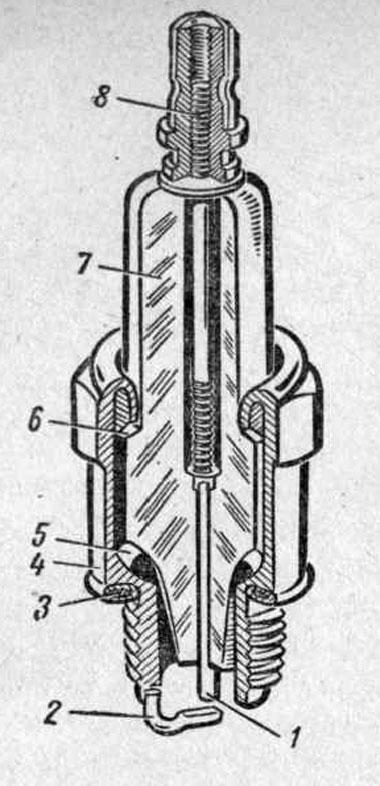

Свеча зажигания служит для получения искрового разряда в камере сгорания, тепловое воздействие которого воспламеняет рабочую смесь. Условия работы свечи зажигания характеризуются значительными термическими, электрическими и механическими нагрузками. Изолятор 1 свечи зажигания (рис. 11) изготовлен из кристаллокорунда, который обладает высокой электрической и механической прочностью. Поверхность изолятора покрывают глазурью для уменьшения отложений на нем загрязнений и влаги, что повышает поверхностное сопротивление материала. Для обеспечения бесперебойной работы свечи зажигания необходимо поддерживать температуру ее теплового конуса 7 в пределах 700…800°С. При этой температуре нагар, отлагающийся на конусе и электродах свечи, сгорает и происходит ее самоочищение. При температуре теплового конуса ниже 500°С изолятор нижней части свечи покрывается нагаром, что приводит к снижению пробивного напряжения и к перебоям в работе двигателя из-за возможных пропусков зажигания рабочей смеси. Если температура теплового конуса выше 800…900 °С, может возникнуть так называемое калильное зажигание, когда рабочая смесь воспламеняется не от электрической искры, а от нагретых до высокой температуры электродов и поверхности изолятора.

Для поддержания необходимой температуры теплового конуса выпускаются свечи зажигания с различной степенью теплоотдачи. В двигателях с невысокой степенью сжатия применяют свечи зажигания с малой теплоотдачей, называемые горячими, а для двигателей с повышенной степенью сжатия – холодные свечи с большой теплоотдачей. Горячие свечи зажигания имеют удлиненную нижнюю часть изолятора и более широкую расточку корпуса, а холодные – укороченную нижнюю часть изолятора и узкую расточку корпуса. Чем меньше высота теплового конуса, тем холоднее свеча зажигания и больше допустимая степень сжатия, при которой обеспечивается работа двигателя без калильного зажигания.

| |

Рисунок. 10. Индукционная катушка зажигания: 1 – фарфоровый изолятор; 2 – сердечник; 3 – первичная обмотка; 4 – вторичная обмотка; 5 – кольцевой магнитопровод; 6 – корпус; 7, 9, 10, 11 клеммы; 8 – карболитовая крышка; 12 – дополнительный резистор (вариатор) | Рисунок 11 свеча зажигания: 1 – изолятор; 2 – контактная головка; 3 – стеклогерметик токопроводящий; 4 – корпус; 5, 6 – прокладки уплотнительные; 7 – тепловой конус; 8 – центральный электрод; 9 – боковой электрод («масса») |

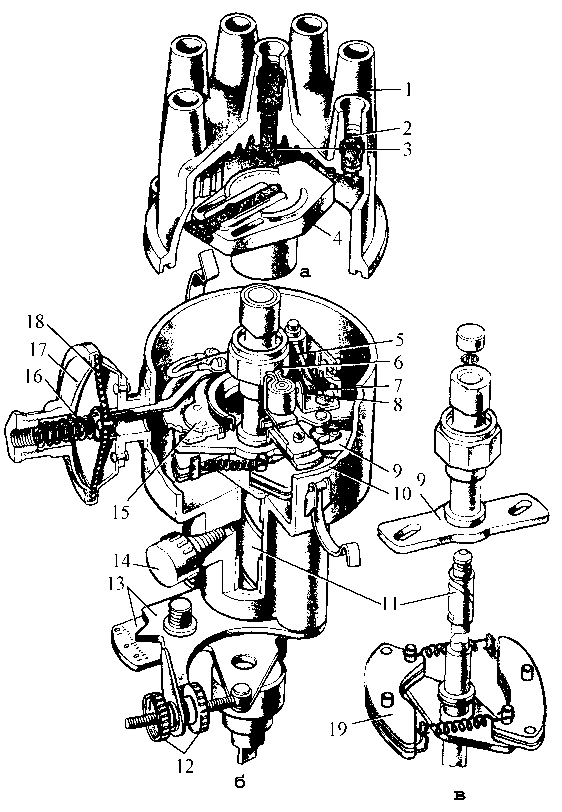

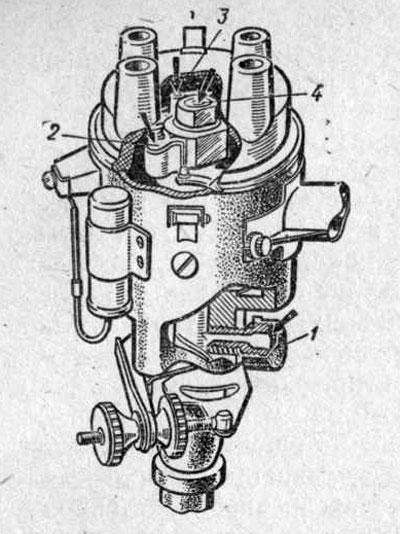

Прерыватель-распределитель необходим для прерывания тока низкого напряжения и распределения тока высокого напряжения по цилиндрам двигателя.

В прерыватель входят корпус 10 (рис. 11, б), приводной валик 11, подвижный и неподвижный диски, кулачок 6 и регуляторы опережения зажигания. На подвижном диске 15 размещены изолированный рычажок 5 с подвижным контактом 7 и неподвижный контакт 8 со стойкой. Контакты прерывателя наплавлены тугоплавким металлом – вольфрамом. Подвижный контакт прерывателя прижимается к неподвижному пластинчатой пружиной.

Вращающийся кулачок 6 нажимает выступом на изолированный рычажок прерывателя и за один оборот размыкает контакты столько раз, сколько выступов на кулачке. Число выступов на кулачке равно числу цилиндров двигателя.

Сверху на корпусе прерывателя установлен распределитель (рис. 11, а). Он состоит из ротора 4 и крышки 1. Ротор изготовлен из карболита, а сверху в него вмонтирована контактная пластина. Он закреплен на выступе кулачка. Крышка распределителя тоже изготовлена из карболита. На ее наружной части по окружности выполнены гнезда с зажимами 2 для проводов высокого напряжения к искровым свечам зажигания. В центре крышки расположено центральное гнездо для крепления центрального провода высокого напряжения от катушки зажигания. Внутри крышки против центрального гнезда помещен угольный контакт 3 с пружиной для соединения провода с пластиной ротора, а против каждого гнезда по окружности расположены боковые контакты. Ротор распределителя, вращаясь вместе с кулачком, соединяет центральный контакт поочередно с боковыми, подавая ток высокого напряжения в свечи зажигания.

Рисунок

11 Прерыватель-распределитель: а –

распределитель; б – прерыватель; в –

центробежный регулятор опережения

зажигания

Кулачок 6 прерывателя соединен с приводным валиком 11 через центробежный регулятор (рис. 11, в). Валик приводится в действие от распределительного вала. Центробежный регулятор снабжен грузиками 19, на выступах которых размещается пластина 9 с косыми прорезями. С увеличением частоты вращения коленчатого вала грузики регулятора расходятся, и штифты грузиков, перемещаясь в прорезях пластины, поворачивают ее и соединенный с ней кулачок в сторону вращения ведущего валика. В результате кулачок размыкает контакты прерывателя и угол опережения зажигания увеличивается.

В зависимости от условий работы должен быть выбран оптимальный угол опережения зажигания, который влияет на тепловой режим, мощность и экономичность двигателя.

В прерывателе-распределителе, кроме центробежного, установлен вакуумный регулятор. Он служит для изменения угла опережения зажигания в зависимости от нагрузки двигателя. Полость вакуумного регулятора 17, в которой находится пружина 16, соединена трубкой со смесительной камерой карбюратора над дроссельной заслонкой, полость с другой стороны сообщается с атмосферой. К диафрагме 18 прикреплена тяга, которая связана с подвижным диском 15 прерывателя.

При уменьшении нагрузки двигателя дроссельная заслонка прикрывается, и под действием разрежения, передаваемого по трубке от карбюратора, диафрагма 18 перемещается с тягой влево (на рисунке) и поворачивает подвижную пластину прерывателя навстречу вращению кулачка. Угол опережения зажигания при этом увеличивается. С возрастанием нагрузки дроссельная заслонка открывается, разрежение в трубке падает, и под действием пружины 16 диафрагма перемещает тягу с подвижным диском в обратную сторону, уменьшая угол опережения зажигания.

Для изменения угла опережения зажигания вручную в зависимости от октанового числа топлива предназначен октан-корректор. Им изменяют угол опережения зажигания в пределах ±12° по углу поворота коленчатого вала. Чтобы изменить угол опережения зажигания, отпускают болт, крепящий пластины 13, и вращением регулировочных гаек 12 поворачивают корпус прерывателя-распределителя в необходимую сторону, после чего закрепляют крепящий болт. Одно деление шкалы октан-корректора соответствует изменению угла опережения зажигания на 2°.

Таким образом, в прерывателе-распределителе действуют независимо три устройства по изменению угла опережения зажигания: центробежный регулятор – поворачивает кулачок, вакуумный регулятор – подвижный диск прерывателя, октан-корректор – корпус.

Ток самоиндукции, возникающий в цепи низкого напряжения при разрыве контактов прерывателя, вызывает интенсивное искрение, разрушение контактов. Чтобы предотвратить вредное действие ЭДС самоиндукции, параллельно контактам прерывателя включают конденсатор, который заряжается в момент появления ЭДС самоиндукции. Разряжаясь в обратном направлении, он приводит к быстрому исчезновению тока в первичной цепи, а следовательно, и магнитного поля, благодаря чему напряжение во вторичной цепи повышается.

Зажигание от магнето

Система зажигания от магнето отличается от батарейной системы зажигания автономностью, стабильностью работы при больших частотах вращения коленчатого вала, компактностью. Приборы системы кроме проводов высокого напряжения и свечей зажигания объединены в одном агрегате – магнето. Источник тока, трансформатор, прерыватель и распределитель конструктивно скомпонованы в одном корпусе. В зависимости от магнитной схемы применяются магнето с вращающимся магнитом или магнето с вращающимся магнитным коммутатором. Магнит и обмотки в этом случае неподвижны. В системах зажигания пусковых двухтактных карбюраторных двигателей, в двигателях различного мотоинструмента, как правило, применяются магнето с вращающимся магнитом, так как они более просты по конструкции и надежны в эксплуатации ввиду отсутствия скользящих контактов. Принципиальная схема зажигания от магнето с вращающимся магнитом приведена на рис. 12.

Якорь

1 представляет собой магнит, приводимый

во вращение от коленчатого вала двигателя.

На сердечнике 6 расположены первичная

4 и вторичная 3 обмотки. Один конец

первичной обмотки припаян к сердечнику,

а второй соединен с неподвижным контактом

прерывателя 10. Вторичная обмотка одним

концом соединена с первичной, а другим

– через контакт 8 с выводным контактом

9, от которого по проводу высокого

напряжения ток подводится к свече

зажигания 7. Кулачок 12 прерывателя

вращается вместе с якорем. Параллельно

контактам прерывателя включен конденсатор

13. Выключатель

11 служит для замыкания на массу вторичной

обмотки, минуя прерыватель, при выключении

зажигания. Искровой разрядник 5

предохраняет изоляцию обмоток магнето

от повреждения (пробоя) при значительном

возрастании вторичного напряжения в

случае отсоединения провода высокого

напряжения от свечи зажигания или ее

неисправности.

Рисунок 12 Принципиальная схема системы зажигания от магнето: 1 – якорь; 2 – стойка; 3 – вторичная обмотка; 4 – первичная обмотка; 5 – искровой разрядник; 6 – сердечник; 7 – свеча зажигания; 8 – контакт; 9 – выводной контакт; 10 – неподвижный контакт прерывателя; 11 – выключатель; 12 – кулачок; 13 – конденсатор

Рабочий процесс. При вращении якоря 1 изменяется магнитный поток, передаваемый от одного полюса постоянного магнита к другому через сердечник 6. Число изменений магнитного потока за один оборот якоря будет равно числу пар полюсов магнита. Изменяющийся магнитный поток индуктирует в первичной и вторичной обмотках ток, максимальное значение которого соответствует моменту наибольшей скорости изменения магнитного потока, проходящего через сердечник (два раза за один оборот двухполюсного магнита). При вращении магнита с большой скоростью индуктируемая во вторичной обмотке ЭДС составляет 2000…3000 В, что значительно ниже пробивного напряжения. Кроме того, влияние индуктивности первичной обмотки приводит к тому, что момент достижения максимального значения тока в первичной обмотке не совпадает с моментом достижения максимальной ЭДС во вторичной обмотке. Наибольшего значения ток в первичной цепи достигает в момент, когда якорь магнето поворачивается относительно своего нейтрального положения (90 и 270°) на угол 7…12°. С целью повышения вторичного напряжения и получения искрового разряда между электродами свечи зажигания в строго определенное время в первичную цепь магнето включен прерыватель. Замыкание первичной цепи происходит в момент, когда ЭДС в первичной обмотке близка к нулю, а размыкание – когда ток в ней имеет максимальное значение. При размыкании контактов прерывателя энергия магнитного поля первичной обмотки превращается в электрическую энергию искры, образующейся между электродами свечи зажигания. Угол, на который поворачивается якорь магнето от своего центрального положения к моменту размыкания контактов прерывателя, называют абрисом. Значение этого угла зависит от типа магнето и определяется опытным путем. Для изменения угла опережения зажигания в зависимости от скоростного режима работы двигателя в приводе магнето предусматривается специальная центробежная муфта.

studfile.net

Батарейные системы зажигания | Мото вики

Система зажигания с маховичным генератором (магдино) (до появления электронного управления), не позволяла достичь необходимого диапазона изменения опережения зажигания для получения удовлетворительных характеристик во всем диапазоне частот вращения двигателя. Это связано с тем, что момент размыкания контактов соответствовал бы периоду времени, когда обмотка питания не обеспечивает максимальной энергоотдачи, так что было необходимо другое (постоянное) питание.

Новым источником питания служила не обмотка, а основная система электрооборудования машины. Упомянув передовые конструкции больших машин, которым необходима более существенное и стабильное питание, как для зажигания, так и для освещения, переходим к рассмотрению батарейной системы. В батарейной системе маховичный генератор заменяется более существенным генератором переменного тока (альтернатором), при этом вырабатываемый им переменный ток выпрямляется (преобразуется в постоянный ток, DC) и регулируется (поддерживается в определенных пределах) так, чтобы соответствовать предъявляемым к нему требованиям. Батарея выполняет функцию накопителя энергии для поддержания постоянного энергоснабжения при низких частотах вращения и не работающем двигателе. В этом преимущество батареи, требующей системы электрооборудования постоянного тока.

Принцип действияПравить

Батарейная система зажигания

Батарейная система зажигания работает аналогично системе с маховичным генератором, но имеет ряд значительных отличий. Питание от батареи поступает к первичным обмоткам катушки зажигания, дополняют цепь замкнутые контакты прерывателя. Они присоединяются к катушке зажиганияпоследовательно, а не параллельно ей, как это выполнено в системе с маховичным генератором.

Магнитное поле, генерируемое в первичной обмотке, поддерживается до тех пор. пока кулачок не разомкнет контакты прерывателя. Как только это происходит, прерывается питание первичной обмотки, поле исчезает, и во вторичной обмотке индуцируется высоковольтный импульс, вызывающий образование искры. Включенный в схему конденсатор выполняетту же самую функцию, что и в системе зажигания с маховичным генератором. Принцип действия такой системы носит название «исчезающего поля».

Управление опережением зажиганияПравить

При подаче на катушку зажигания постоянного, стабилизированного напряжения появляется теоретическая возможность получения искры в любой точке цикла двигателя. Для осуществления этого на практике необходима система изменения угла опережения зажигания (или момент воспламенения).

Ручной механизм управления опережением зажигания

Управление первыми системами производилось вручную, при помощи рычага на руле, позволяющего уменьшаmotorcycle.fandom.com

Система зажигания двигателя — Cars History.ru

Приборы батарейного зажигания

Для получения надежного искрового разряда при расстоянии между электродами свечи зажигания 0,5 — 0,7 мм и давлении сжатой в цилиндре рабочей смеси, достигающем 1,0 — 1,2 Мн/м2 (10 — 12 кгс/см2), к электродам должен быть подведен ток напряжением не ниже 10 000 — 12 000 в.

У карбюраторных двигателей отечественных автомобилей применяют систему батарейного зажигания.

Схема батарейного зажигания

Схема батарейного зажигания:

Р, ВК, ВК-Б, КЗ — зажимы; 1 — конденсатор; 2 — кулачок прерывателя; 3 и 4 — контакты прерывателя; 5 — вторичная обмотка катушки зажигания; 6 — сердечник; 7 — первичная обмотка катушки зажигания; 8 — добавочное сопротивление; 9 — выключатель (замок) зажигания; 10 — тяговое реле стартера; 11 — контактный диск реле; 12 — аккумуляторная батарея; 13 — крышка распределителя; 14 — ротор; 15 — боковые контакты; 16 — провод высокого напряжения; 17 — свеча зажигания.

В систему зажигания входят: катушка зажигания, прерыватель-распределитель, конденсатор, свечи зажигания, выключатель (замок) зажигания и провода. Указанные приборы и детали образуют две электрические цепи — низкого и высокого напряжения.

Действует система зажигания следующим образом. При включенном зажигании и замкнутых контактах 3 и 4 прерывателя по цепи низкого напряжения проходит ток от аккумуляторной батареи. Цепь тока низкого напряжения: положительный выводной штырь батареи 12 — зажим тягового реле 10 стартера — выключатель зажигания 9 — зажим ВК-Б катушки зажигания — добавочное сопротивление 8 — зажим ВК — первичная обмотка 7 — зажим Р — подвижной контакт 3 прерывателя — неподвижный контакт 4 — масса — отрицательный выводной штырь батареи.

Ток низкого напряжения, протекающий по первичной обмотке катушки зажигания (первичный ток), создает в ее сердечнике 6 магнитное поле, пронизывающее витки обеих обмоток. Когда выступ вращающегося кулачка 2, нажимая рычаг подвижного контакта 3 прерывателя, отведет этот контакт от неподвижного контакта 4, цепь первичного тока прервется и сердечник катушки размагнитится.

Вследствие этого во вторичной обмотке 5 катушки зажигания индуцируется э.д.с., величина которой благодаря быстрому уменьшению магнитного потока в сердечнике и большому числу витков этой обмотки достигает 16 000 — 20 000 е. Под действием индуцированной во вторичной обмотке э.д.с. на электродах свечи возникает искровой разряд и в цепи вторичной обмотки появляется ток высокого напряжения (вторичный ток).

Цепь тока высокого напряжения: вторичная обмотка катушки — центральный контакт крышки 13 распределителя — ротор 14 — боковой контакт 15 — провод 16 высокого напряжения — электроды свечи 17 — масса — аккумуляторная батарея — зажим реле стартера — выключатель зажигания — добавочное сопротивление — первичная обмотка катушки — вторичная обмотка.

В момент размыкания цепи тока низкого напряжения в первичной обмотке катушки индуцируется э.д.с. самоиндукции величиной 200 — 300 в. Под ее действием в цепи низкого напряжения возникает ток самоиндукции. Поскольку направление тока самоиндукции совпадает с направлением прерванного первичного тока, он противодействует размагничиванию сердечника катушки и этим снижает напряжение вторичного тока. Кроме того, ток самоиндукции, проходя через начинающие размыкаться контакты прерывателя, вызывает искрение между ними и быстрое подгорание контактов.

Это вредное влияние тока самоиндукции устраняет конденсатор 1. Возникающий в момент начала размыкания контактов прерывателя кратковременный ток самоиндукции заряжает конденсатор. Так как конденсатор включен параллельно контактам прерывателя, они почти не подгорают.

Конденсатор разряжается через первичную обмотку катушки зажигания. При этом разрядный ток конденсатора, протекая по этой обмотке в направлении, противоположном направлению первичного тока, способствует более резкому исчезновению магнитного поля, созданного первичным током, благодаря чему повышается напряжение вторичного тока.

Катушка зажигания, преобразующая ток аккумуляторной батареи (первичный ток) в ток высокого напряжения, поступающий к свечам (вторичный ток), состоит из стального корпуса, сердечника, первичной и вторичной обмоток, карболитовой крышки с центральным контактом и зажимами В К-Б, В К и Р и добавочного сопротивления.

Корпус катушки при помощи хомута и винтов укреплен в моторном отсеке автомобиля. Сердечник изготовлен из отдельных, полосок электротехнической стали, благодаря чему ослабляются индуцируемые в нем вихревые токи. Вторичная обмотка состоит из 18 — 20 тыс. витков эмалированного провода диаметром 0,07 — 0,10 мм и намотана на картонную трубку, установленную на сердечнике.

Первичная обмотка, имеющая 300 — 350 витков изолированного провода диаметром 0,7 — 0,85 мм, намотана поверх вторичной и изолирована от нее слоем специальной бумаги. Чтобы повысить надежность изоляции, обе обмотки пропитаны трансформаторным маслом. С этой же целью все свободные полости в корпусе катушки залиты специальной изоляционной массой, а у некоторых катушек зажигания (например, Б-13 автомобилей ЗИЛ-130, ГАЗ-13 «Чайка» и др.) заполнены трансформаторным маслом.

Добавочное сопротивление (вариатор) 8 улучшает работу катушки зажигания при больших числах оборотов коленчатого вала двигателя, а также облегчает пуск двигателя стартером. Когда двигатель работает на малых оборотах, контакты прерывателя остаются замкнутыми сравнительно длительное время, и в течение него сила тока в первичной обмотке успевает достигнуть максимальной величины.

При этом стальная спираль вариатора нагревается и ее электрическое сопротивление возрастает, ограничивая силу тока в первичной цепи. Во время работы на больших оборотах время замкнутого состояния контактов уменьшается и сила тока в первичной обмотке не успевает возрасти до максимальной величины. Нагрев и сопротивление вариатора уменьшаются, что частично компенсирует ослабление тока в первичной обмотке. Поэтому напряжение вторичного тока остается достаточно высоким.

При пуске двигателя стартером вариатор выключается (замыкается накоротко) контактным диском и реле стартера. Поэтому, несмотря на падение напряжения аккумуляторной батареи в момент включения стартера, сила тока в первичной обмотке катушки зажигания и напряжение во вторичной обмотке сохраняют достаточную величину.

«Автомобиль», под. ред. И.П.Плеханова

В описанной выше системе батарейного зажигания с ростом частоты вращения коленчатого вала двигателя снижается напряжение во вторичной цепи, вызываемое (особенно у двигателей с большим числом цилиндров) сокращением времени замкнутого состояния контактов прерывателя, вследствие чего уменьшается магнитный поток в катушке зажигания. Этого можно было бы избежать, увеличив силу тока в первичной цепи, но такое увеличение вызывает…

Неисправности в системе зажигания приводят к нарушению моментов воспламенения рабочей смеси в цилиндрах, перебоям в работе свечей или полному прекращению искрообразования. Для проверки наличия тока высокого напряжения снимают крышку распределителя, вынимают из гнезда центрального контакта провод высокого напряжения, включают зажигание и, удерживая конец провода высокого напряжения на расстоянии 4 — 5 мм от двигателя (массы),…

Ежедневное обслуживание Проверить внешним осмотром состояние прерывателя-распределителя, свечей зажигания и проводов низкого и высокого напряжения. Первое и второе технические обслуживания: очистить приборы зажигания снаружи; смазать прерыватель; проверить состояние и действие прерывателя-распределителя, свечей и катушки зажигания, установку момента зажигания. Выполнение операций обслуживания приборов зажигания Смазка прерывателя-распределителя. Необходимо смазать: втулки валика прерывателя, повернув на один оборот крышку…

Прерыватель-распределитель состоит из прерывателя и распределителя, объединенных в один прибор с общим приводом. Прерыватель разрывает в требуемые моменты цепь первичного тока. Он состоит из чугунного корпуса 19, неподвижного опорного 7 и подвижного 8 дисков, вольфрамовых контактов 25 и 26, валика 12, кулачка 22, центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания и октан-корректора. Прерыватель-распределитель Прерыватель-распределитель: 1 —…

Искровой разряд (искра) должен появляться в свече, когда поршень несколько не доходит до в.м.т. в конце сжатия, т. е. с опережением до в.м.т. Это необходимо, чтобы к моменту прохождения поршнем в.м.т. рабочая смесь успела полностью воспламениться. Величину опережения зажигания измеряют углом поворота коленчатого вала от момента появления искры до прихода поршня в в.м.т. Этот угол…

В стальном корпусе 4 помещен керамический изолятор 7 с центральным электродом 1. Изолятор зажат между медными кольцевыми прокладками 5 и 6 и укреплен путем завальцовывания верхней кромки корпуса свечи. В нижнюю часть корпуса запрессован боковой электрод 2. Нижняя часть центрального электрода и боковой электрод изготовлены из сплава никеля с марганцем. Между электродами должен быть зазор…

www.carshistory.ru

Устройство аппаратов батарейной системы зажигания

Категория:

1Отечественные автомобили

Публикация:

Устройство аппаратов батарейной системы зажигания

Читать далее:

Устройство аппаратов батарейной системы зажигания

Катушка зажигания представляет собой электрический автотранс форматор с разомкнутой магнитной цепью. Сердечник катушки набран из пластин трансформаторной стали толщиной 0,35 мм, изолированных друг от друга окалиной. На сердечник надета изолирующая трубка, на которую намотана вторичная обмотка. Каждый слой вторичной обмотки изолирован кабельной бумагой, а последние слои намотаны с зазором между витками 2—3 мм, чтобы уменьшить опасность пробоя изоляции.

Первичная обмотка намотана поверх вторичной обмотки, что облегчает отвод тепла. Корпус катушки штампованный из листовой стали. Внутри корпуса установлен наружный магнитопровод из трансформаторной стали. Фарфоровый изолятор и карболитовая крышка предотвращают возможность пробоя между сердечником и корпусом катушки.

Один конец вторичной обмотки выводится к клемме высокого напряжения через контактную пластину, сердечник и пружину. Другой конец вторичной обмотки и конец первичной обмотки соединены между собой (автотрансформаторная связь обмоток) и подведены к клемме, соединяемой с прерывателем. Другой конец первичной обмотки соединен с клеммой ВК.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Пространство между обмотками и корпусом катушки заполнено изолирующим наполнителем — рубраксом (катушки Б1, Б7А и др.) или трансформаторным маслом (катушки Б13, Б115, Б117 и др.). Маслонаполненные катушки более надежны в эксплуатации.

К клеммам ВК-Б и ВК подсоединен резистор. Добавочный резистор устанавливается в керамическом изоляторе 12 и может крепиться как на самой катушке, так и отдельно от нее. Сопротивление резистора в зависимости от типа катушки — 1,0—1,9 Ом.

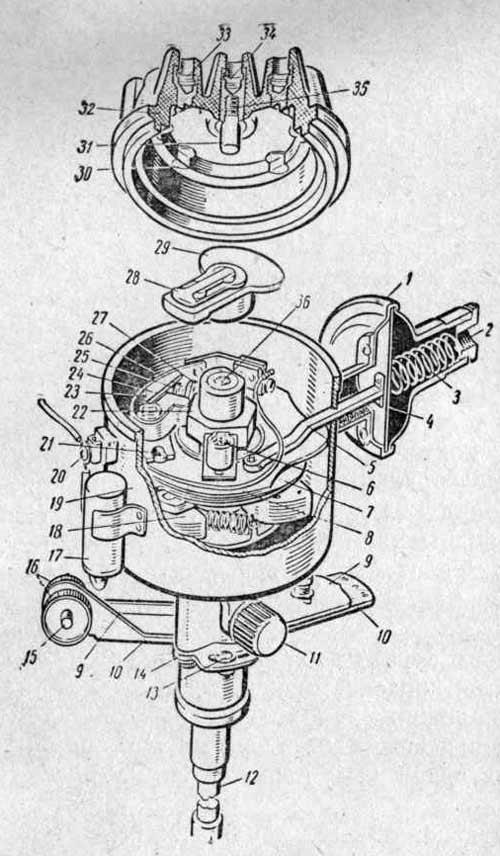

П рерыватель-распределитель служит для прерывания тока в первичной цепи катушки зажигания, распределения высокого напряжения по цилиндрам двигателя и изменения угла опережения зажигания в зависимости от частоты вращения коленчатого вала и нагрузки двигателя. Прерыватель-распределитель представляет собой устройство, состоящее из следующих конструктивных элементов: прерывателя, распределителя, центробежного регулятора, вакуумного регулятора, октан-корректора, конденсатора.

Прерыватель-распределитель Р4-Д двигателя ЗИЛ-130. В чугунном корпусе в двух медно-графитовых втулках вращается ведущий валик. Втулки смазываются через колпачковую масленку, ввернутую в корпус распределителя. На верхний конец валика надета втулка с восьмигранным кулачком, которая смазывается с помощью фильца.

В корпусе неподвижно установлена опорная пластина прерывателя, в которой укреплена наружная обойма шарикового подшипника. На внутреннюю обойму подшипника напрессована пластина, на которой смонтированы прерыватель и устройство для регулировки зазора между контактами. Пластина может поворачиваться вокруг оси кулачка тягой вакуумного регулятора. Мягким канатиком пластина электрически связана с корпусом распределителя с целью защиты шарикового подшипника от прохождения через него тока на «массу», что предохраняет смазку подшипника от разрушения. На пластине установлен фильц 16 смазки кулачка. Сверху кулачка установлен ротор.

Корпус распределителя закрыт карболи-товой крышкой, имеющей высоковольтные выводы к свечам по числу цилиндров двигателя, и в центре ввод для крепления провода высокого напряжения от катушки зажигания. Через контактный уголек 8 и пластину ротора высокое напряжение распределяется по свечам в соответствии с порядком работы цилиндров двигателя.

Рис. 1. Прерыватель-распределитель Р4-Д: 1 — ведущий валик, 2 — опорная пластина, 3 — фильц, 4 — ротор, 5 — крышка, 6 — клемма высокого напряжения, 7— пружина контактного уголька, 8— контактный уголек, 9— защелка крышки, 10 — центробежный регулятор, 11 — вакуумный регулятор, 12 — регулировочные гайки октан-корректора, 13 — регулировочный винт (эксцентрик), 14 — рычажок-прерыватель, 15 — винт крепления пластины неподвижного контакта, 16 — фильц смазки кулачка, 17 — клемма прерывателя

Центробежный регулятор служит для изменения угла опережения зажигания в зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя. На ведущем валике закреплена пластина с осями грузиков. Грузики связаны между собой пружинами. На каждом грузике имеется штифт, входящий в прорези пластины, укрепленной на втулке кулачка У. Привод кулачка осуществляется от валика через грузики. С увеличением числа оборотов грузики под действием центробежных сип расходятся, штифты, двигаясь в пазах пластины, поворачивают ее и связанный с ней кулачок в сторону вращения ведущего валика. В результате кулачок раньше размыкает контакты прерывателя и угол опережения зажигания увеличивается.

Вакуумный регулятор служит для изменения угла опережения зажигания в зависимости от нагрузки двигателя. Вакуумный регулятор обеспечивает также снижение расхода топлива, особенно при работе двигателя на малых и средних нагрузках. Вакуумный регулятор работает независимо от центробежного регулятора.

Рис. 2. Устройства центробежного регулятора: 1— кулачок, 2 — грузик, 3 — пластина кулачка, 4 — ведущий валик, 5 — штифт, 6 — пружина, 7 — ось грузика: положение грузиков: I — на холостом ходу двигателя, II —при максимальной частоте вращения вала двигателя

Полость вакуумного регулятора, в которой размещена пружина, соединена трубкой со смесительной камерой карбюратора над дроссельной заслонкой. Полость регулятора с левой стороны диафрагмы сообщается с атмосферой.

К диафрагме прикреплена тяга. Она связана шарниром с подвижной пластиной, на которой установлен прерыватель. При уменьшении нагрузки двигателя дроссельная заслонка прикрывается и разрежение в месте подсоединения трубки вакуумного регулятора, а следовательно, и в полости с правой стороны диафрагмы увеличивается. Под действием разрежения диафрагма, преодолевая усилие пружины, перемещается и тягой поворачивает подвижную пластину вместе с прерывателем навстречу вращения кулачка. Угол опережения зажигания увеличивается.

С увеличением нагрузки двигателя дроссельная заслонка открывается, разрежение в правой полости регулятора уменьшается и пружина перемещает влево диафрагму и связанную с ней тягу. Тяга поворачивает подвижную пластину и прерыватель в направлении вращения кулачка, уменьшая таким образом угол опережения зажигания.

Рис. 3. Устройство вакуумного регулятора: 1 — крышка корпуса, 2— регулировочная прокладка, 3 — уплотнительная прокладка, 4 — штуцер крепления трубки, 5—трубка, 6 — пружина, 7 — диафрагма, 8— корпус регулятора, 9 — тяга, 10— ось тяги, 11 — подвижная пластина прерывателя

Рис. 4. График совместной работы центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания: 1 — характеристика центробежного регулятора, 2 — характеристика вакуумного регулятора при различных значениях нагрузки двигателя, 3 — изменение угла за счет вакуумного регулятора, 4 — изменение угла за счет центробежного регулятора, 5 — начальная установка угла опережения зажигания, 6 — зона частоты вращения в режиме холостого хода двигателя

Кривая показывает изменение угла опережения зажигания, создаваемое центробежным регулятором в зависимости от скорости вращения коленчатого вала двигателя.

На этом же рисунке изображен график совместной работы центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания. Характеристики вакуумного регулятора (кривые 2) приведены Для частичных значений номинальной нагрузки двигателя. При полной нагрузке двигателя вакуумный регулятор не работает.

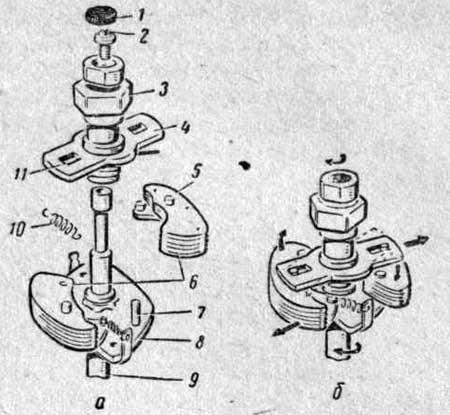

Октан-корректор служит для изменения угла опережения зажигания в зависимости от октанового числа топлива.

Октан-корректором изменяют угол опережения зажигания на величину ±12° по углу поворота коленчатого вала. Одно деление шкалы 5 октан-корректора соответствует изменению угла опережения зажигания на 2° по углу поворота коленчатого вала. Угол опережения зажигания регулируют октан-корректором поворотом корпуса прерывателя-распределителя относительно ведущего валика. Для этого отпускают крепящие болты и вращением регулировочных гаек поворачивают корпус прерывателя-распределителя в ту или другую сторону. Окончив регулировку, закрепляют крепящие болты и регулировочные гайки.

Три описанные устройства по регулировке угла опережения зажигания действуют независимо на различные элементы в конструкции прерывателя-распределителя, а именно: центробежный регулятор поворачивает кулачок прерывателя, вакуумный регулятор-прерыва-тель, октан-корректор — корпус прерывателя-распределителя.

Реальный угол опережения зажигания может складываться из угла начальной установки и углов, устанавливаемых октан-корректором, центробежным и вакуумным регуляторами. Необходимо помнить, что изменение зазора в контйктах прерывателя и износ подушечки рычажка прерывателя также приводят к изменению угла опережения зажигания. Поэтому перед установкой момента зажигания на двигателе, а также при проверке и регулировке центробежного и вакуумного регуляторов проверяют зазор в контактах прерывателя и износ подушечки рычажка прерывателя.

Зазор между контактами прерывателя играет большую роль в надежной работе системы зажигания, так как от величины зазора зависит угол замкнутого состояния контактов а3 или время, в течение которого нарастает ток в цепи первичной обмотки. Правильным считается регулировать не зазор между контактами, а угол замкнутого состояния контактов. Для этой цели выпускаются специальные стенды и переносные приборы. Углы замкнутого состояния контактов а3 и зазор между контактами (если нет указаний завода-изготовителя) в зависимости от числа цилиндров двигателя приведены ниже:

Рис. 5. Устройство октан-корректора (о), изменение угла замкнутого состояния контактов прерывателя в зависимости от зазора в контактах (б — большой зазор, в — малый зазор): 1 — рычаг установки зажигания, 2— болт крепления рычага установки зажигания к корпусу распределителя, 3—болты крепления пластин октан-корректора, 4 — корпус распределителя, 5 — шкала октан-корректора, б — регулировочные гайки

Для регулировки зазора между контактами прерывателя ослабляют винт крепления неподвижного контакта прерывателя и, поворачивая эксцентриковый регулировочный винт, устанавливают необходимый зазор или угол замкнутого состояния контактов. Затем винт закрепляют.

Конденсатор может устанавливаться как снаружи, так и внутри корпуса распределителя. Конденсатор состоит из двух полос алюминиевой фольги, изолированных друг от друга специальной бумагой и свернутых в рулон. Полосы фольги (обкладки конденсатора) по отношению к изолирующей бумаге смещены по продольной оси в разные стороны, и после свертывания торцы рулона являются выводами обкладок. Пропитанный трансформаторным маслом рулон устанавливается в стальной оцинкованный корпус. Одна полоса фольги соединена с корпусом конденсатора, другая — с его выводом.

Конденсаторы, устанавливаемые внутри корпуса прерывателя-распределителя, имеют меньшие размеры и обладают свойством самовосстановления при пробое.

Замок-выключатель зажигания служит для включения и выключения системы зажигания, стартера, радиоприемника, контрольно-измерительных и других приборов. Он состоит из замка и выключателя. Ключ, вставленный в барабан замка, утапливает рамки, которые удерживают от проворачивания барабан и связанный с ним карболитовый ротср. При повороте ключа подвижный контакт соединяет между собой центральный зажим (AM), который связан с источником питания, и контакты, соединенные соответственно с клеммами ПР, КЗ и СТ.

Ротор и барабан установлены в корпусе, который с одной стороны закрыт карбо-литовой крышкой с выводными клеммами, а с другой стороны — крепящей гайкой. Во включенном и выключенном положении ротор замка удерживают фиксаторы, шарики которых под действием пружины входят в треугольные пазы корпуса.

Ротор выключателя может занимать три положения. В первом положении (ключ повернут вправо) включены зажигание, радиоприемник и приборы. При дальнейшем повороте ключа вправо (второе положение) вклю-рис. 70, а. Контакты прерывателя включены в цепь базы транзистора Т. Первичная обмотка катушки зажигания включена в цепь эмиттера транзистора Т. Наличие транзистора Т облегчает работу контактов прерывателя, так как через них в этом случае протекает только ток управления транзистором, а ток первичной обмотки катушки зажигания I, протекает через переход эмиттер — коллектор транзистора. В цепь первичной обмотки кстушки зажигания включены: добавочный резистор Кд, шунтируемый контактами в момент пуска двигателя, замок выключателя зажигания и аккумуляторная батарея.

Рис. 5. Выключатель зажигания

При включении выключателя и замыкании контактов прерывателя база транзистора Т будет находиться под отрицательным потенциалом относительно эмиттера, поэтому транзистор Т откроется и в первичной цепи появится ток. В этом случае сопротивление транзистора (переход эмиттер — коллектор) будет минимальным (0,15 Ом).

При размыкании контактов прерывателя ток базы транзистора прерывается, разность потенциалов базы и эниттера становится равна нулю, транзистор запирается (резко повышается сопротивление перехода эмиттер — коллектор), ток в первичной обмотке катушки зажигания исчезает, что обеспечивает индуктирование высокого напряжения во вторичной обмотке.

Электрическая схема контактно-транзисторной системы зажигания с транзисторным коммутатором ТК102 приведена на рис. 6, б. Схема состоит из транзисторного коммутатора (ТК102), катушки зажигания (Б114), прерывателя и распределителя, блока сопротивления (СЭ107), составленного из резисторов Яд, (0,5 Ом) и RA2 (0,5 Ом), контактов выключателя добавочного сопротивления, сблокированных с выключателем стартера.

Транзисторный коммутатор включает германиевый транзистор Т (ГТ701А), стабилитрон ОД (Д817В), диод Д (Д7Ж), двухобмоточ-ный трансформатор Тр, конденсаторы С, (1 мкФ) и С2 (50 мкФ), резисторы R2 (20 Ом) и R1 (2 Ом).

В новой модификации транзисторного коммутатора ТК102 внесены следующие изменения: отсутствует резистор R1, сопротивление резистора R2 увеличено до 27 Ом, диод Д7Ж заменен диодом Д226, увеличено число витков трансформатора Тр.

Питание системы осуществляется от 12-вольтовой аккумуляторной батареи или от генератора. Первичная обмотка W, катушки зажигания включена в цепь эмиттера транзистора, а контакты прерывателя в цепь его базы.

Система работает Следующим образом. При включенном выключателе зажигания после замыкания контактов прерывателя 1 транзистор открывается, так как потенциал его базы становится ниже потенциала эмиттера и по первичной обмотке катушки зажигания будет протекать ток /,, направление которого показано стрелками.

В момент размыкания контактов прерывателя транзистор запирается. Ток в первичной цепи резко уменьшается и во вторичной обмотке W2 катушки зажигания создается высокое напряжение, импульсы которого распределяются по свечам зажигания распределителем.

Трансформатор Тр обеспечивает активное запирание транзистора Т. Первичная обмотка W3 этого трансформатора включена последовательно с контактами прерывателя. При размыкании контактов прерывателя во вторичной обмотке W4 индуктируется э. д. е., обеспечивающая активное запирание транзистора (потенциал базы в момент запирания становится выше потенциала эмиттера) .

Резистор R2 формирует импульс запирания, тем самым увеличивается скорость запирания транзистора. При наличии резистора R2 (27 Ом) время запирания транзистора составляет около 30 мке, без него — 60 мкс. В контактно-транзисторной системе зажигания конденсатор параллельно контактам прерывателя не устанавливается, так как применение в схеме резистора R2 и трансформатора Тр обеспечивает необходимую скорость спадания первичного тока.

От перенапряжения, которое возникает на первичной обмотке катушки зажигания при отключении нагрузки во вторичной цепи (например, при проверке системы зажигания на искру), транзистор защищен кремниевым стабилитроном ОД. Напряжение стабилизации стабилитрона выбрано таким, чтобы оно, суммируясь с напряжением питания, не превышало предельно допустимого напряжения участка эмиттер — коллектор транзистора.

Диод Д включен навстречу стабилитрону и ограничивает ток через стабилитрон в прямом направлении (в противном случае первичная обмотка была бы шунтирована стабилитроном, включенным в прямом направлении).

Необходимое ограничение первичного тока для предохранения транзистора от перегрузки по току во время пуска двигателя обеспечивается резистором Кд.

Электрический конденсатор С2 защищает транзистор от случайных перенапряжений, которые могут возникнуть в цепи питания схемы: работа без аккумуляторной батареи, разрегулировка регулятора напряжения, короткое замыкание в обмотках генератора, ухудшение контакта с «массой» генератора и реле-регулятора и т. д.

Конденсатор С1 и резистор R1 обеспечивают снижение потерь мощности в транзисторе в период его переключения, тем самым снижая его нагрев. Для снижения температуры транзистора Т (допустимая температура плюс 65 °С) транзисторный коммутатор устанавливают в кабине водителя, а не под капотом двигателя.

Рекламные предложения:

Читать далее: Свечи зажигания искровые

Категория: — 1Отечественные автомобили

Главная → Справочник → Статьи → Форум

stroy-technics.ru