Коэффициент избытка воздуха — это… Что такое Коэффициент избытка воздуха?

- Коэффициент избытка воздуха

- Коэффициент избытка воздуха

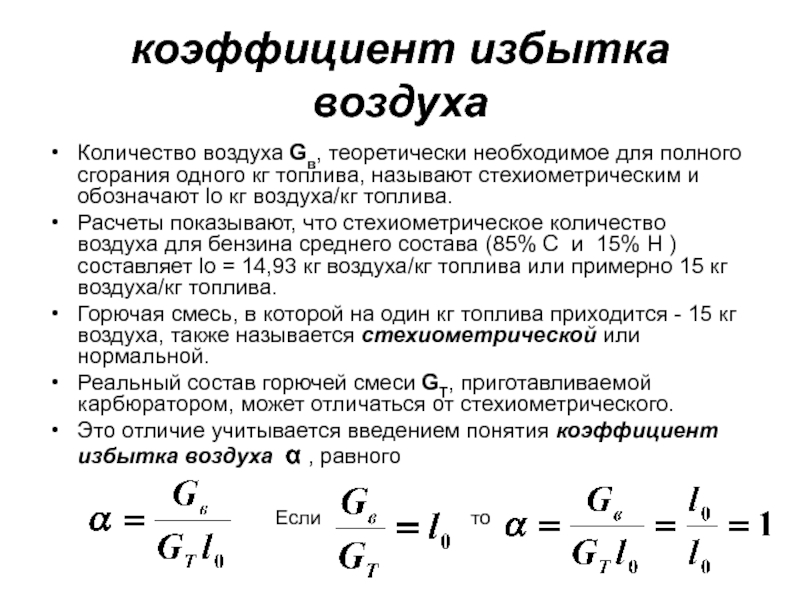

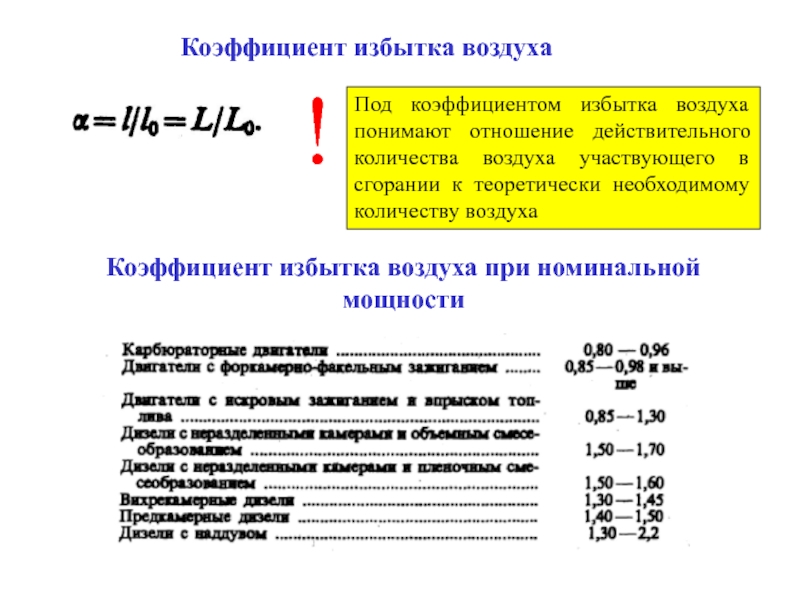

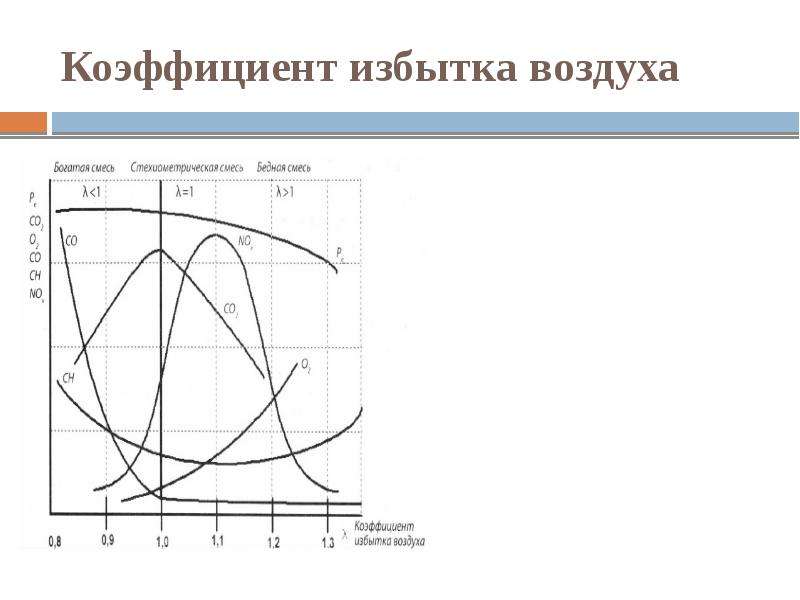

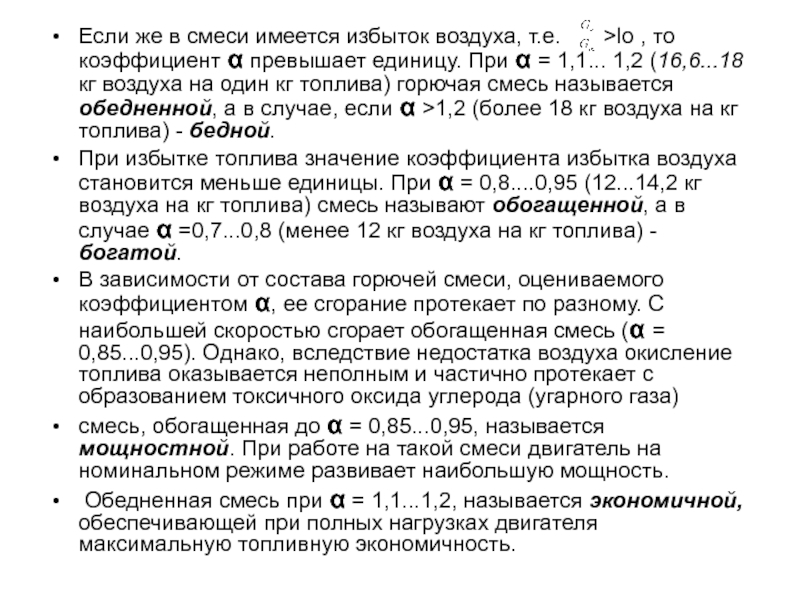

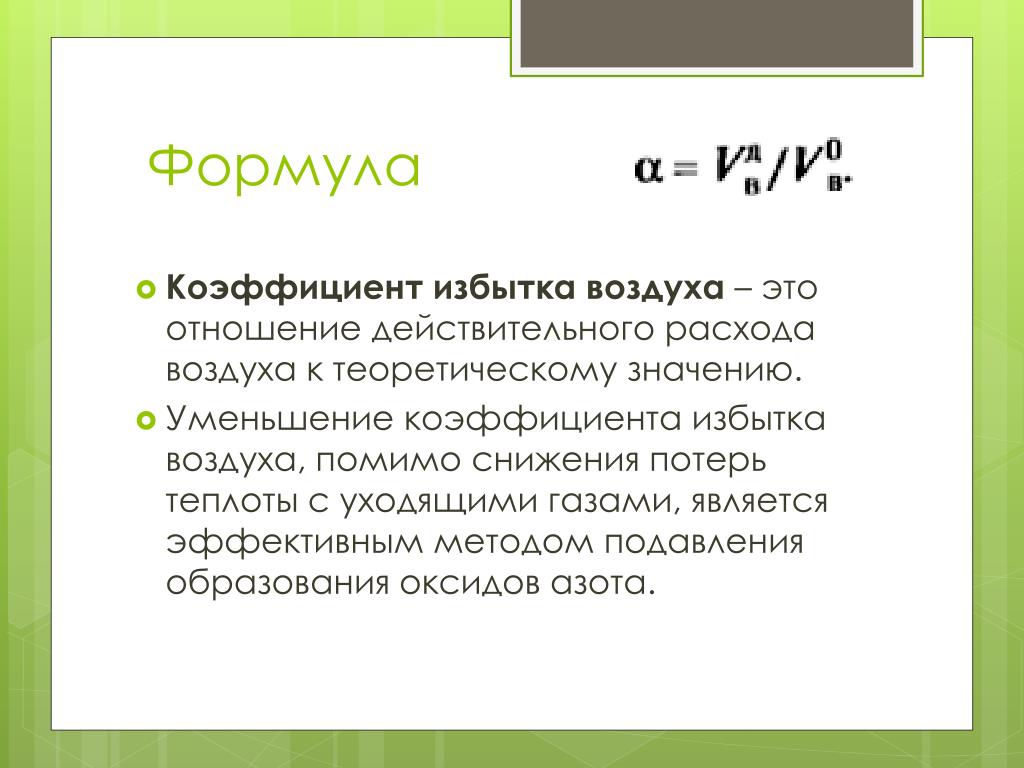

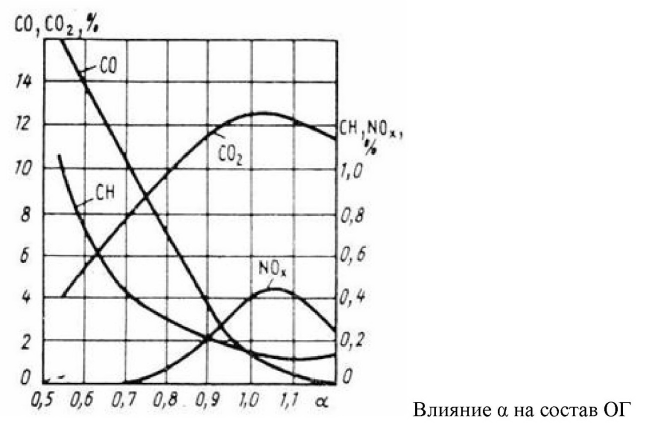

- отношение действительного количества воздуха в горючей смеси к теоретически необходимому для ее полного сгорания (см. Стехиометрический состав горючей смеси). В зависимости от типа двигателя и режима его работы К. и. в. в камере сгорания может изменяться от значений меньше единицы до нескольких десятков.

Авиация: Энциклопедия. — М.: Большая Российская Энциклопедия. Главный редактор Г.П. Свищев. 1994.

.

- Коэффициент давления в аэродинамике

- Коэффициент надёжности

Полезное

Смотреть что такое «Коэффициент избытка воздуха» в других словарях:

Коэффициент избытка воздуха — (альфа) отношение массы воздуха, приходящейся на 1 кг топлива в данной смеси, к массе воздуха в нормальной горючей смеси … Википедия

коэффициент избытка воздуха — коэффициент избытка воздуха, λ Безразмерная величина, представляющая собой отношение массы воздуха, поступившей в цилиндр двигателя, к массе воздуха, теоретически необходимой для полного сгорания поданного в цилиндр топлива, рассчитываемая … Справочник технического переводчика

коэффициент избытка воздуха — 3.

43 коэффициент избытка воздуха: Отношение фактического объема воздуха для горения к стехиометрическому. Источник: ГОСТ Р 51847 2001: Аппараты водонагревательные проточные газовые бытовые типа А и С. Общие технические условия … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

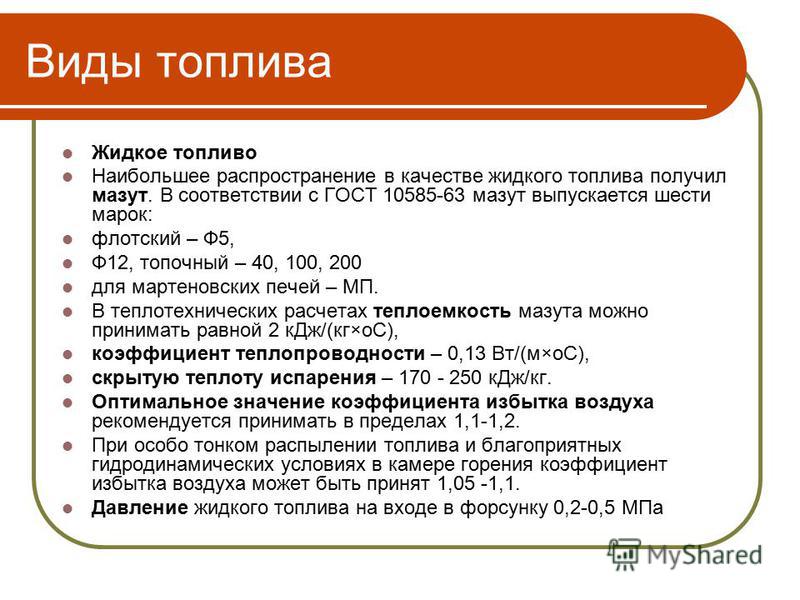

43 коэффициент избытка воздуха: Отношение фактического объема воздуха для горения к стехиометрическому. Источник: ГОСТ Р 51847 2001: Аппараты водонагревательные проточные газовые бытовые типа А и С. Общие технические условия … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документацииКоэффициент избытка воздуха — отношение фактически затраченного на сжигание топлива воздуха к теоретически необходимому. Коэффициент избытка воздуха при сжигании жидкого и газообразного топлива 1,02 1,15, угольной пыли до 1,25, твёрдого топлива в слое 1,3 1,6. Недостаток… … Энциклопедический словарь по металлургии

КОЭФФИЦИЕНТ ИЗБЫТКА ВОЗДУХА — отношение фактически затраченное на сжигание топлива воздуха к теоретически необходимому. Коэффициент избытка воздуха при сжигании жидкого и газообразного топлива 1,02 1,15, угольной пыли до 1,25, твердого топлива в слое 1,3 1,6. Недостаток… … Металлургический словарь

коэффициент избытка воздуха, — 3.

3 коэффициент избытка воздуха, l: Безразмерная величина, представляющая собой отношение массы воздуха, поступившей в цилиндр двигателя, к массе воздуха, теоретически необходимой для полного сгорания поданного в цилиндр топлива, рассчитываемая… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

3 коэффициент избытка воздуха, l: Безразмерная величина, представляющая собой отношение массы воздуха, поступившей в цилиндр двигателя, к массе воздуха, теоретически необходимой для полного сгорания поданного в цилиндр топлива, рассчитываемая… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документациикоэффициент избытка воздуха — oro pertekliaus koeficientas statusas T sritis Energetika apibrėžtis Tikrojo degimui tiekiamo oro ir teoriškai degimui reikalingo oro tūrių santykis. Erdvinėse kūryklose deginant skystąjį ar dujinį kurą, oro pertekliaus koeficientas 1,02–1,1,… … Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

коэффициент избытка воздуха — [excess ratio] расход воздуха при полном сжигании топлива, отнесенный к теоретически необходимому; Смотри также: Коэффициент фабрикационный коэффициент температурный … Энциклопедический словарь по металлургии

коэффициент избытка воздуха — коэффициент избытка воздуха отношение действительного количества воздуха в горючей смеси к теоретически необходимому для ее полного сгорания (см.

Стехиометрический состав горючей смеси). В зависимости от типа двигателя и режима его работы… … Энциклопедия «Авиация»

коэффициент избытка воздуха — коэффициент избытка воздуха отношение действительного количества воздуха в горючей смеси к теоретически необходимому для ее полного сгорания (см. Стехиометрический состав горючей смеси). В зависимости от типа двигателя и режима его работы… … Энциклопедия «Авиация»

Коэффициент избытка воздуха — Справочник химика 21

Топливо Коэффициент избытка воздуха [c.240]

О — теоретический расход воздуха (в кг), идущего на сжигание 1 кг рабочего топлива а — коэффициент избытка воздуха [c.128]

Пример 1. Сухой коксовый газ имеет состав (по объему) 56,0% Иг, 25,5% СН4, 2,5% тяжелых углеводородов (С Н ), 7,0% СО, 2,6% СО2, 0,7% Оа и 5,7°/о N2. Подсчитать а) количество сухого воздуха для полного сгорания этого газа, если коэффициент избытка воздуха а = 1,1 б) состав продуктов сгорания.

Различают высший и низший пределы воспламенения смеси. Высшим пределом воспламенения смеси называется такое содержание паров топлива в воздухе, при котором дальнейшее увеличение их делает смесь невоспламеняющейся. Низшим — такое содержание паров топлива в воздухе, при котором дальнейшее уменьшение их делает смесь невоспламеняющейся. Содержание паров топлива в воздухе может быть выражено в процентах от объема горючей смеси, в граммах на 1 ж горючей смеси и при помощи коэффициента избытка воздуха а (табл. 12). [c.74]

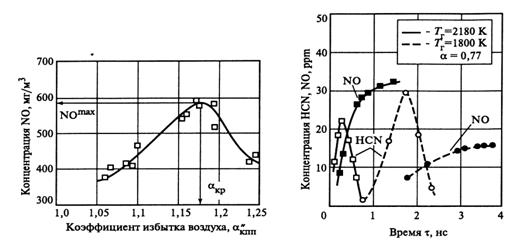

Уравнение (94) показывает, что максимальная температура горения повышается с увеличением теплоты сгорания топлива, с повышением температуры воздуха, поступаюш,его в топку, и с уменьшением коэффициента избытка воздуха и потерь в окружающую среду. Увеличение коэффициента избытка воздуха и рециркуляция газов снижают максимальную температуру горения. [c.114]

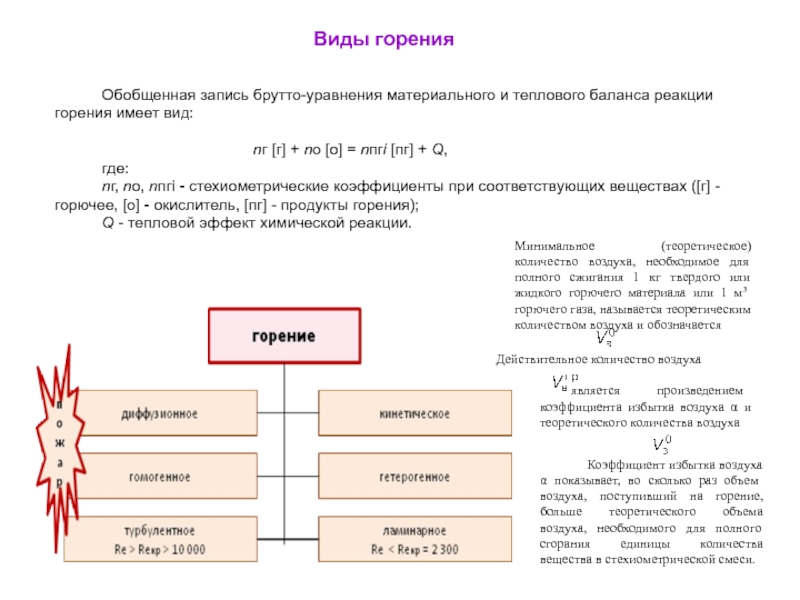

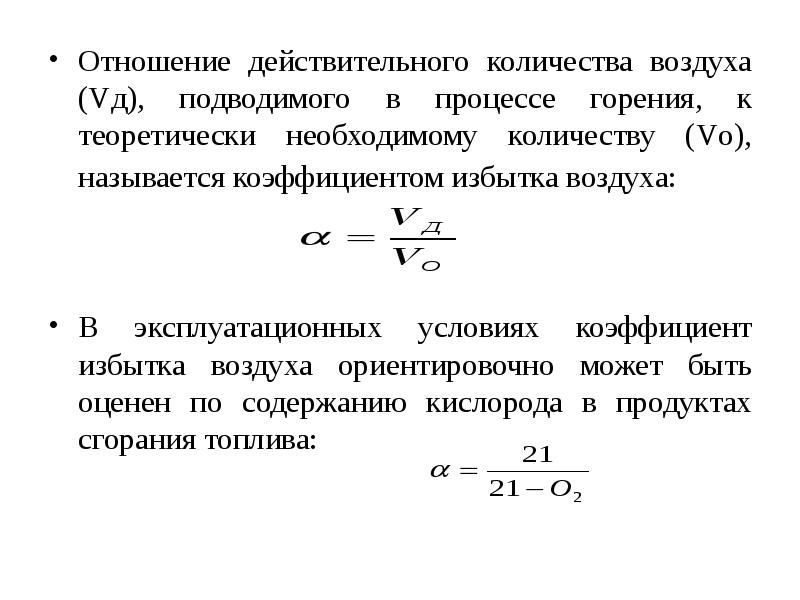

Для обеспечения полноты сгорания топ-нива требуется вести процесс горения в присутствии некоторого избытка кислорода. Коэффициентом избытка воздуха называется отношение действительного расхода воздуха к теоретическому [c.109]

Коэффициентом избытка воздуха называется отношение действительного расхода воздуха к теоретическому [c.109]

Величины парциальных давлений, приведенные в этих диаграммах, даны в зависимости от теплотворной способности топлива (ккал/кг) и от коэффициента избытка воздуха а. Коэффициент избытка воздуха а в каналах печи и котла определяется как среднеарифметическая величина для накала и конца газового тракта. [c.148]

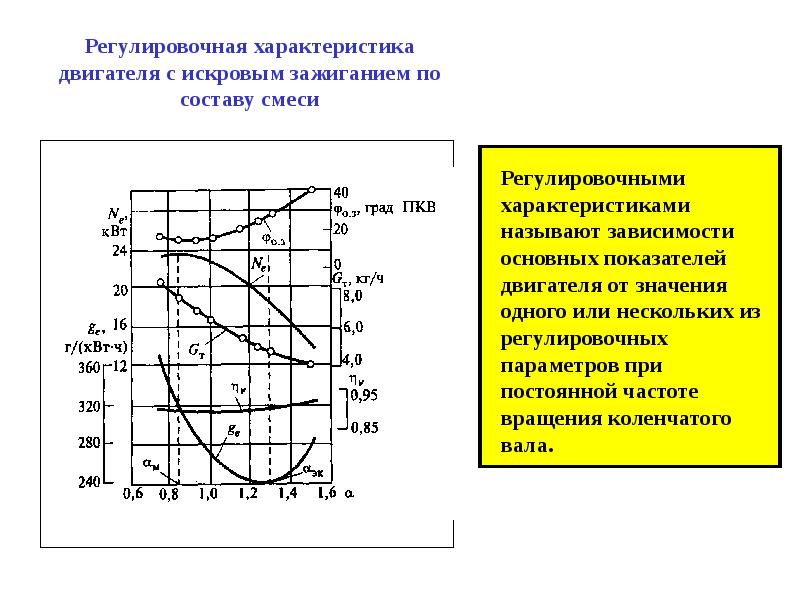

При изменении коэффициента избытка воздуха в горючей смеси склонность к детонации всех топлив изменяется. При определенных условиях опыта каждое топливо имеет свою детонационную характеристику и вполне определенное значение а, при котором его склонность к детонации достигает максимума. [c.98]

Проф. Я- Б. Чертковым с сотрудниками разработан прибор, на котором можно оценивать нагарообразующую способность топлив при различных режимах горения, характеризуемых коэффициентом избытка воздуха от 0,5 до 4,5. Расход топлива на одно определение — 1—3 мл. Продолжительность испытания — 30 мин. [c.35]

Расход топлива на одно определение — 1—3 мл. Продолжительность испытания — 30 мин. [c.35]

Коэффициент избытка воздуха. . 0,65 1,0 [c.143]

Потери теплоты в окружающую среду через кладку печи составляют 4 — 8% от рабочей теплоты сгорания топлива, потери теплоты с уходящими дымовыми газами зависят от коэффициента избытка воздуха и температуры этих газов. Обычно температуру уходящих дымовых газов принимают на 150—200° вьппе температуры поступающего в печь сырья [c.230]

Высокий к. п. д. современных трубчатых печей кроме совершенствования самой конструкции может быть достигнут также благодаря более полному использованию теплоты отходящих дымовых газов для предварительного подогрева воздуха, подаваемого на горение, а также проведением ряда мероприятий улучшения конструкции форсунки предварительного перемеш ивания газообразного топлива с воздухом установки форсунок в карборундовом муфеле.

Карборунд катализирует процесс горения, способствует уменьшению коэффициента избытка воздуха и сокращению длины факела, поэтому топливо успевает сгореть в самом муфеле [35]. [c.106]

Карборунд катализирует процесс горения, способствует уменьшению коэффициента избытка воздуха и сокращению длины факела, поэтому топливо успевает сгореть в самом муфеле [35]. [c.106] При прохождении камеры конвекции и борова происходит подсос воздуха, вследствие чего коэффициент избытка воздуха несколько возрастает. В современных печах подсос воздуха в камере конвекции не превышает 5—10% от теоретического расхода воздуха. В печах более старой конструкции он может достигать 20%.

В связи с этим воздух, поступающий в камеру сгорания газотурбинного двигателя, обычно делят на три потока. Первый поток поступает в камеру сгорания, имеющую завихритель (рис. 3.27), через кольцевой зазор между корпусом форсунки и внутренним кольцом завихрителя, чем обеспечивается охлаждение форсунки. В этой зоне топливо распыляется, частично испаряется и воспламеняется а составляет 0,2—0,5 [166]. Второй поток воздуха вводят в зону горения через завихритель и через первые ряды отверстий диаметром 12—30 мм в жаровой трубе. Этот воздух обеспечивает сгорание смеси при температуре во фронте пламени, равной 2300—2500 К, и последующее снижение температуры газов до 2000 К- Коэффициент избытка воздуха при этом возрастает до 1,2—1,7. Роль завихрителя заключается в закручивании потока воздуха и создании воздушного вихря, вращающегося вокруг оси жаровой трубы. При этом в центральной части трубы создается зона пониженного давления, куда устремляется поток из средней части камеры сгорания. Продукты сгорания, движущиеся противотоком к основному потоку распыленного топлива, ускоряют испарение и обеспечивают нагревание топливо-воздушной смеси до температуры воспламенения. Турбулизация газо-воздушного. потока приводит к увеличению скорости распространения пламени, а уменьшение осевой скорости воздуха вблизи границы зоны обратных токов удерживает факел в определенной области. Третий поток воздуха поступает через задние ряды боковых отверстий в зону смешения. Этот воздух снижает температуру газов до значения, допустимого по условию прочности лопаток турбины.

Этот воздух обеспечивает сгорание смеси при температуре во фронте пламени, равной 2300—2500 К, и последующее снижение температуры газов до 2000 К- Коэффициент избытка воздуха при этом возрастает до 1,2—1,7. Роль завихрителя заключается в закручивании потока воздуха и создании воздушного вихря, вращающегося вокруг оси жаровой трубы. При этом в центральной части трубы создается зона пониженного давления, куда устремляется поток из средней части камеры сгорания. Продукты сгорания, движущиеся противотоком к основному потоку распыленного топлива, ускоряют испарение и обеспечивают нагревание топливо-воздушной смеси до температуры воспламенения. Турбулизация газо-воздушного. потока приводит к увеличению скорости распространения пламени, а уменьшение осевой скорости воздуха вблизи границы зоны обратных токов удерживает факел в определенной области. Третий поток воздуха поступает через задние ряды боковых отверстий в зону смешения. Этот воздух снижает температуру газов до значения, допустимого по условию прочности лопаток турбины.

Принимаем коэффициент избытка воздуха в Лпке а1 = 1,1, в борове = = 1,2. Тогда имеем над перевалом [c.135]

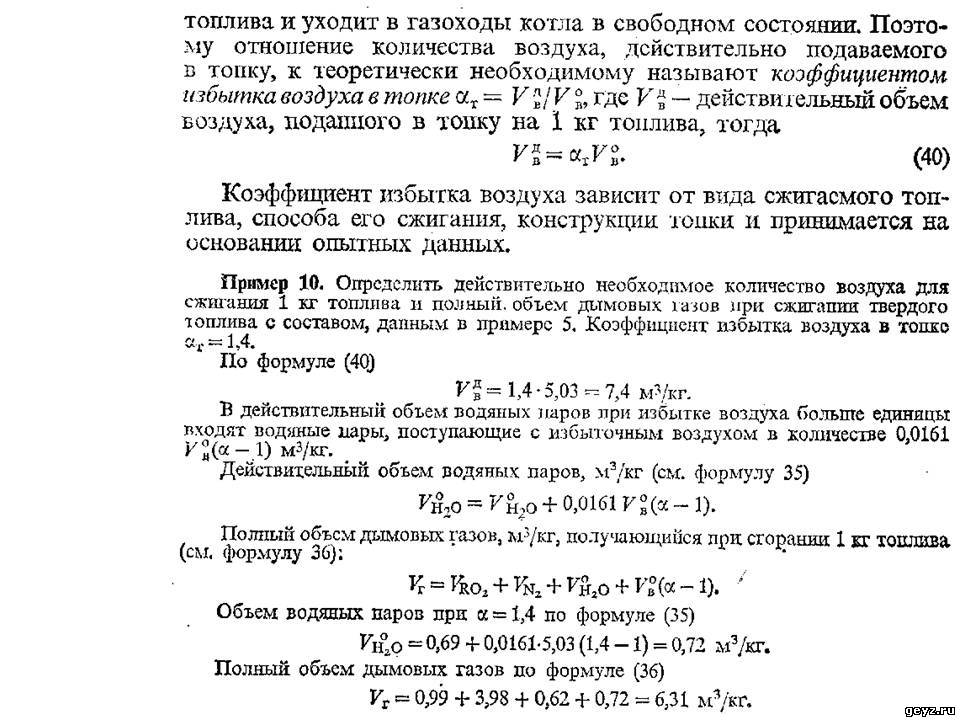

Нри сгорании коэффициент избытка воздуха и равен 1.4 степень насыш,сния воздуха водяными парами 0.87 весь углерод топлива сгорает до СОа температура угля и воздуха, поступающих п топку, 20° С теплопотери в окружающую среду вследствие прямой отдачи факелом топлива и стенками топки, а также уноса тепла шлаком составляют 10% от общего прихода тепла. [c.142]

Коэффициент избытка воздуха в топке над перевалом в борове К. п. д. печи Диаметр труб, мм [c.121]

Коэффициент избытка воздуха. … 0,93—1,0 Температура, °С [c.133]

Коэффициент избытка воздуха. ………0,81 0,88 0,88 [c.135]

В I и И секциях горение кокса только начинается, и катализатор имеет довольно низкую температуру. Чтобы ускорить горение, коэффициент избытка воздуха доводят до 1,2—1,5. Эти секции по сравнению с расположенными ниже менее нагружены в тепловом отношении. [c.144]

Эти секции по сравнению с расположенными ниже менее нагружены в тепловом отношении. [c.144]

Коэффициент избытка воздуха Температура, °С [c.137]

Коэффициент теплоотдачи радиацией газов зависит от средней температуры газового потока и степки труб, от концеитрации трехатомных газов, являющейся функцией коэффициента избытка воздуха, от эффективной толщины газового слоя. Значения коэффициента теплоотдачи радиацией газов составляют от 7 до 21 вт1м X X °С или от 6 до 18 ккал/м . ч. °С. [c.128]

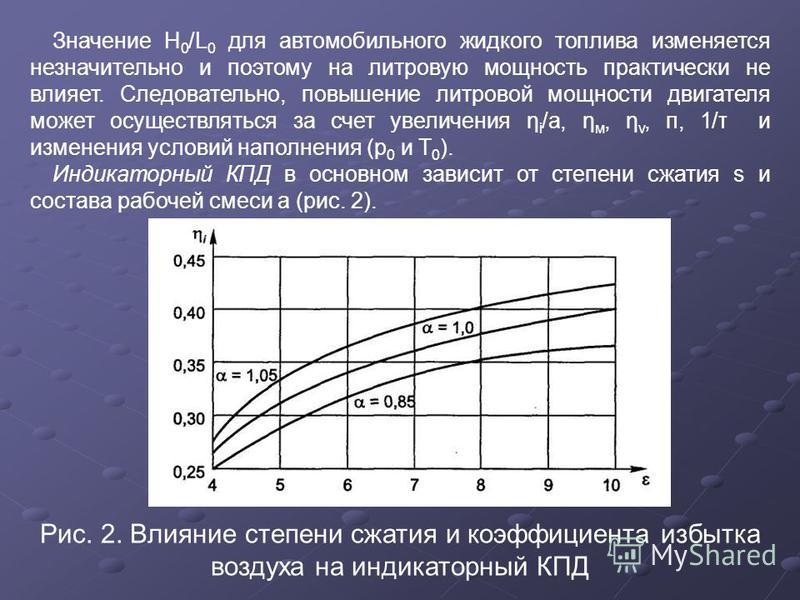

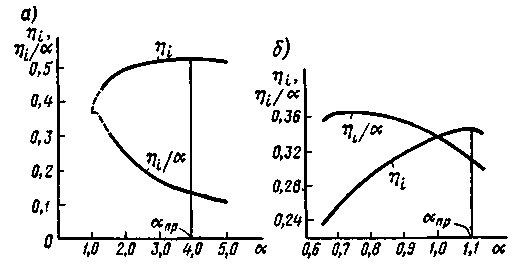

В свою очередь, сильно зависит от коэффициента избытка воздуха, о чем можно судить по данным рис. 3.29. Углеводороды, имеющие одинаковое число атомов углерода в молекуле, различаются на 25—30% по скорости нормального распространения пламени и по коэффициенту избытка воздуха, соответствующему максимальной скорости. [c.166]

Коэффициент полезного действия печи (к. п. д.), представляющий собой отношение количества тепла, полезно использованпого в печи, к общему количеству тепла, внесеппого топливом. Коэффициент полезного действия печи зависит главным образом от коэффициента избытка воздуха и температуры уходящих дымовых газов. Обычно к. п. д. трубчатых печей колеблется в пределах 0,60— 0,80. [c.104]

Коэффициент полезного действия печи зависит главным образом от коэффициента избытка воздуха и температуры уходящих дымовых газов. Обычно к. п. д. трубчатых печей колеблется в пределах 0,60— 0,80. [c.104]

Эптальпие продуктов горения называется количество тепла, необходимое для нагрева их от 0° до данной температуры. Ее принято выражать в кдж кг или в ккал кг топлива. При заданной температуре величина энтальнии тем больше, чем больше коэффициент избытка воздуха, так как тем больше при этом количество продуктов горения. Энтальпия продуктов горения топлива определяется как сумма энтальпий отдельных его коА понентов. [c.111]

Пример 26. Вычислить количество и состав продуктов горспия топлива, содержащего С = 85,5%, Н = И,5%, S = 3%, если и.чвестио, что иа распыли-ваиие его подается водяной пар в количестве Сф = 0,3 кг кг топлива, а коэффициент избытка воздуха а = 1,3. Теоретически необходимый объем и количество воздуха Vq = 10,76 м /кг, La = 13,9 кг/кг, [c. 114]

114]

В топку концентратора серной кислоты подают газ Ставропольского месторождения. Состав газа (в объемных долях) СН4 0,98, СгНб 0,004, СзНв 0,002, N2 0,013, СО2 0,001. Рассчитать объем воздуха, необходимого для сжигания 1 м газа, и объем продуктов сгорания при коэффициенте избытка воздуха, равном 2. [c.138]

Теплоотдача н камере радиации в большой степепи зависит от температуры поглощающей среды. Наиболее высоких телшератур поглощающая среда может достигать в неэкранировапной топке, т. е. в том случае, когда все тепло, выделенное топливом, идет только на нагрев продуктов горепия (максимальная температура горения). В экранированных топках температура поглощающей среды всегда ниже этой предельной температуры н достигает некоторого равновесного значения, находящегося в интервале между максимальной температурой горения и температурой газов на выходе из топки. Эта равновесная температура, названная средней эффективной температурой среды, тем ниже, чем больше степень экранирования топки и чем ниже коэффициент избытка воздуха. [c.117]

[c.117]

Задача 4.15. Определить производитсльпост . печи (в килограммах в час) для сжигания серы ири се производительности 60 т/сут и составить материальный баланс. Степень превращения серы 0,95 (остальная сера возгоняется и сгорает вне печи). Коэффициент избытка воздуха а=1,5. [c.65]

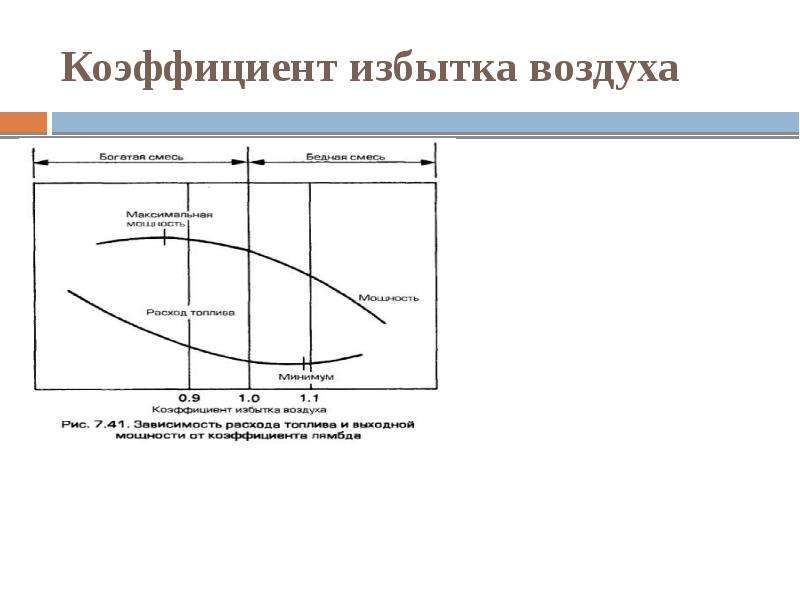

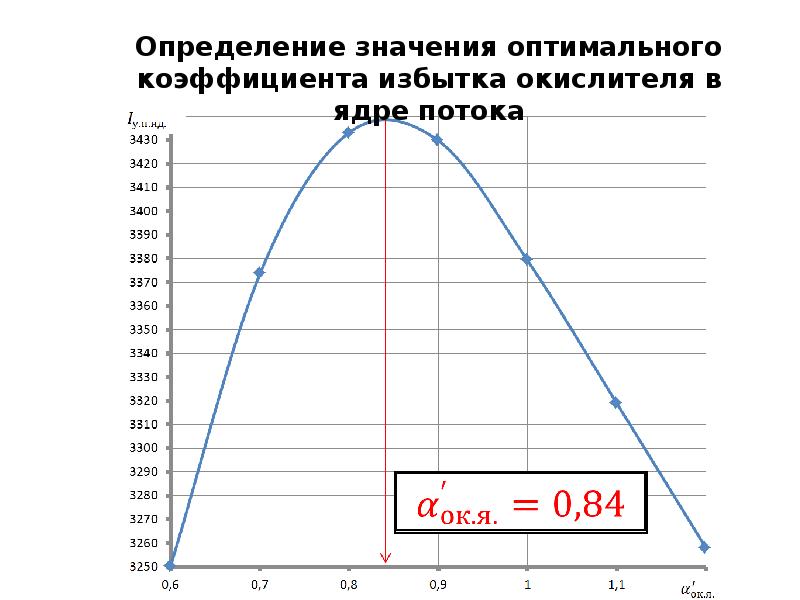

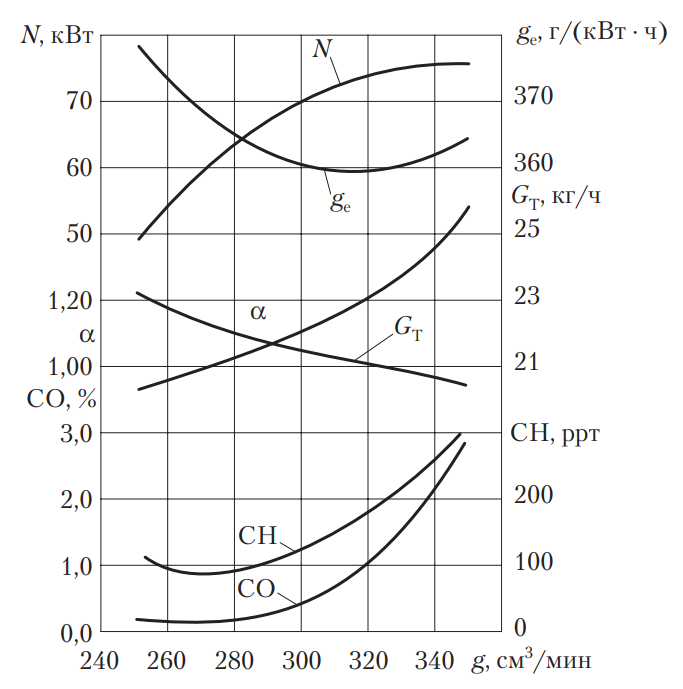

На эффективность процесса сгорания существенно влияют состав смеси (коэффициент избытка воздуха а), нагрузка двигателя, степень сжатия, частота вращения коленчатого вала, а также форма камеры сгорания. Минимальные значения ф , 01, 02 и максимальные Рг достигаются при а= 0,85 0,9,. при котором наблюдаются наибольшие скорости распространения пламени и интенсивность тепловыделения, а следовательно, и наибольшая мощность, развиваемая двигателем. Такой состав смеси называется мощностным. При а> >,0,9 возрастает Ог, 02 изменяется незначительно, но максимальное давление Рг снижается в связи с меньшим энерговыделением при сгорании смеси. Соответственно уменьшается значение с1Р1с1(р. [c.150]

[c.150]

Основной характеристикой трубчатой печи считается коэффициент полезного действия (КПД). КПД трубчатой нечи — это доля теплоты, полезно пспользованпо «[ в печи на нагрев нефтепродукта. При полном сгорании топлива КПД печи зависит от ее конструкции, потерь теплоты с уходящими дымовыми газами и через кладку печи и коэффициента избытка воздуха. КПД трубчатых печей обычно колеблется в пределах 0,60—0,80 и определяется по формуле [c.230]

Объем воздуха, расходуемого на сжигание 1 кг кокса, Va я коэффициент избытка воздуха а можно иодсчитать соответственно-по формулам (13) и (14) [c.281]

Поскольку избыток воздуха в воздухоподогревателе является частью веса и воздуха, расходуемого исключительно на сжигание кокса в регенераторе, то при подсчете величивы g коэффициент избытка воздуха. может быть I ринят равным единице (а = 1). [c.283]

Пример У1-17. Рассчитать теоретическую температуру реакции сгорания серы, если коэффициент избытка воздуха X = 1,3. Принять приближенно, что р273 используемый воздух подогрет до температуры Т» = 373 К. [c.150]

Принять приближенно, что р273 используемый воздух подогрет до температуры Т» = 373 К. [c.150]

Масло по методу LTD испытывают 180 ч на переменном режиме при этом двигатель работает гетырехчасовыми циклами 3 ч при температуре охлаждаюшей ж ч кости на выходе из двигателя 49 °С, затем 1 ч — при 93 °С. Частота вращения коленчатого вала 1800 об/мин расход топлива 2,1—2,2 кг/ч коэффициент избытка воздуха 1,0 прорыв газов в картер 560 л/ч вакуум в картере 130—370 Па объем масла, заливаемого в картер перед началам испытания, 0,9 кг. [c.134]

Расчеты основных процессов и аппаратов нефтепереработки (1979) — [ c.361 , c.384 , c.387 , c.388 ]

Топочные процессы (1951) — [

c.4

,

c.8

,

c. 43

,

c.47

,

c.184

,

c.210

,

c.270

]

43

,

c.47

,

c.184

,

c.210

,

c.270

]

Проектирование аппаратов пылегазоочистки (1998) — [ c.68 , c.414 , c.415 , c.442 ]

Технология переработки нефти и газа (1966) — [ c.83 ]

Проектирование аппаратов пылегазоочистки (1998) — [ c.68 , c.414 , c.415 , c.442 ]

Теория горения и топочные устройства (1976) — [

c.20

,

c.26

,

c. 27

,

c.31

,

c.214

,

c.218

]

27

,

c.31

,

c.214

,

c.218

]

Водород свойства, получение, хранение, транспортирование, применение (1989) — [ c.216 , c.275 ]

Эксплуатация, ремонт, наладка и испытание теплохимического оборудования Издание 3 (1991) — [ c.26 ]

Общая химическая технология неорганических веществ 1964 (1964) — [ c.78 ]

Общая химическая технология неорганических веществ 1965 (1965) — [ c.78 ]

оборудование производств основного органического синтеза и синтетических каучуков (1965) — [ c.343 ]

Теоретические основы образования тумана при конденсации пара Издание 3 (1972) — [

c. 211

]

211

]

Основы химической термодинамики и кинетики химических реакций (1981) — [ c.136 ]

Процессы и аппараты нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности Издание 2 (1982) — [ c.441 ]

Расчет и проектирование сушильных установок (1963) — [ c.55 ]

Сушильные установки (1952) — [ c.50 , c.52 , c.54 ]

Расчеты процессов и аппаратов нефтеперерабатывающей промышленности Издание 2 (1974) — [ c.156 , c.185 , c.191 , c.195 , c.239 ]

Расчеты основных процессов и аппаратов нефтепереработки Изд. 3 (1979) — [

c.361

,

c.384

,

c.387

,

c.388

]

3 (1979) — [

c.361

,

c.384

,

c.387

,

c.388

]

Коэффициент избытка воздуха при сгорании топлива

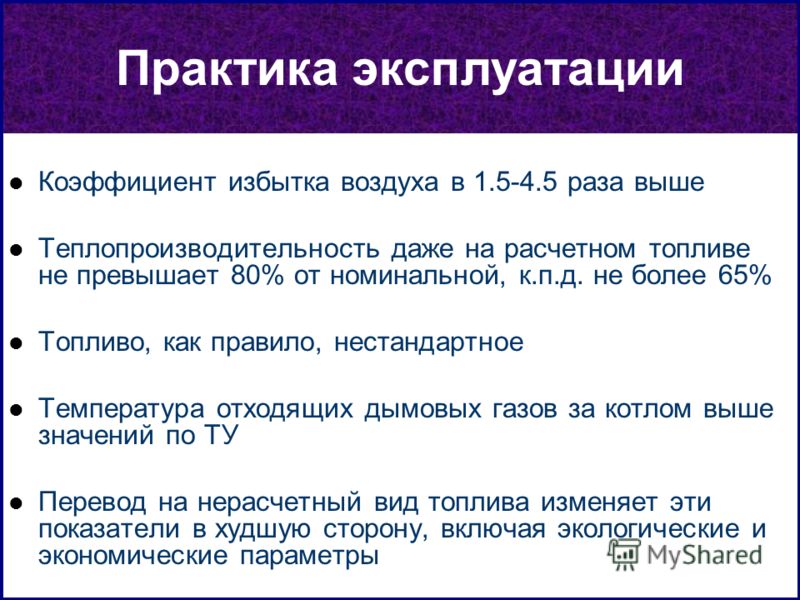

Практически для обеспечения полноты сгорания топлива в печь необходимо подавать некоторый избыток воздуха. Для жидкого топлива этот избыток превышает теоретическое количество на 15— 40 %, для газообразного в печах с беспламенными панельными горелками на 5—10 %. Этот избыток обозначают буквой а и называют коэффициентом избытка воздуха. Коэффициент избытка воздуха выражается в долях единицы. При теоретическом количестве воздуха а = 1,00, при избытке воздуха, например, 25% а = 1,25. [c.93]Нормальная работа горелок обеспечивается при качественном смешении топлива и воздуха, а также некотором избытке воздуха по сравнению с теоретически необходимым его количеством (коэффициент избытка воздуха а = 1,02- 1,4 в зависимости от типа горелок, вида топлива и способа распыления жидкого топлива).

Недостаток воздуха приводит к неполному сгоранию топлива и снижению КПД печи, избыток воздуха — к снижению температуры и увеличению объема дымовых газов, что [c.76]

Недостаток воздуха приводит к неполному сгоранию топлива и снижению КПД печи, избыток воздуха — к снижению температуры и увеличению объема дымовых газов, что [c.76]Большой избыток воздуха в топке облегчает горение топлива, однако при этом охлаждается и удлиняется факел и более интенсивно окисляется металл труб, увеличиваются потери тепла с отходящими дымовыми газами. Недостаточная подача воздуха ведет к неполному сгоранию топлива с образованием сажи и копоти в камере радиации, что вызывает перерасход топлива. Коэффициент избытка воздуха для трубчатых печей составляет 1,1 —1,4. [c.146]

Для обеспечения полного сгорания газообразного топлива приходится вводить большее количество воздуха, чем это требуется по теоретическому расчету, однако этот избыток должен быть минимальным, так как при увеличении объема продуктов сгорания повышаются потери тепла с уходящими газами. Для сжигания газообразного топлива коэффициент а избытка воздуха принимают не более 10—15% от теоретического расхода. Увеличение а ускоряет процесс сжигания газа в горелках, а при недостатке воздуха и плохом смешении кислорода с газом происходит неполное сгорание. [c.37]

Увеличение а ускоряет процесс сжигания газа в горелках, а при недостатке воздуха и плохом смешении кислорода с газом происходит неполное сгорание. [c.37]

Коэффициент избытка воздуха. Для обеспечения полноты сгорания топлива практически приходится подавать в топку некоторый избыток ьоздуха по сравнению с теоретически необходимым расходом. [c.277]

Отходящие газы, содержащие твердые частицы или другие компоненты, которые должны удаляться промывкой, часто сжигаются в факельных печах. Если в газе нет достаточного количества углеводородов для поддержания горения, применяют вспомогательные горелки и дополнительное топливо. Отходящий газ можно сжигать в печи для сжигания жидких отходов, а также в других топочных устройствах, если его теплота сгорания и объем соответствуют данной печи. Полное сгорание отходящих газов в факельной печи происходит при температурах 540— 815 °С. Избыток воздуха для полного сгорания отходящих газов равен 40% по сравнению с 75% избытка, требуемого в многоподовых печах. Этот способ повышает экономичность процесса сжигания, так как уменьшение коэффициента избытка воздуха резко снижает потери тепла. [c.143]

Этот способ повышает экономичность процесса сжигания, так как уменьшение коэффициента избытка воздуха резко снижает потери тепла. [c.143]

Необходимость сжигать топливо полностью при коэффициенте избытка воздуха, равном или чуть большем 1,0, вызывается стремлением обеспечить наиболее экономичную и эффективную работу котла или печи. Чем меньше будет избыток воздуха в топке, тем меньше тепла унесут отходящие газы. Кроме того, увеличение избытка воздуха снижает температуру газов в топке, отчего топливо горит менее активно и сгорание может стать неполным. Отсюда следует, что работа топки с большим избытком воздуха не только приводит к перерасходу топлива, но и ухудшению работы агрегата, [c.141]

Если ограничить подачу воздуха теоретически необходимым его количеством, то лри полном сгорании топлива конечная концентрация кислорода оказалась бы равной нулю. Но это означало бы, что завершение выгорания топлива должно происходить при концентрации кислорода, близкой к нулю, а следовательно, близкой к нулю и скорости горения. В подобных условиях завершение полного сгорания топлива могло бы достигаться только за пеограниченно большое время. Этим обусловливается необходимость подачи воздуха в количестве, превышающем теоретическое с тем расчетом, чтобы избыток воздуха обеспечивал 3 в конце сгорания концентрацию кислорода, отличную от нуля. На рис. 7 показана концентрация кислорода в продуктах полного сгорания топлива в зависимости от коэффициента избытка воздуха. Выбор необходимой величины избытка воздуха определяется конструктивными характеристиками топочного устройства, что будет рассмотрено в следующих главах. Отметим, только, что неравномерность поля концентраций кислорода по сечению факела (или топочной камеры Б целом) может существенно ухудшать сгорание топлива даже при достаточно большом среднем избытке воздуха. Поэтому организации смесеобразования в топочном устройстве должно уделяться самое серьезное внимание. [c.30]

В подобных условиях завершение полного сгорания топлива могло бы достигаться только за пеограниченно большое время. Этим обусловливается необходимость подачи воздуха в количестве, превышающем теоретическое с тем расчетом, чтобы избыток воздуха обеспечивал 3 в конце сгорания концентрацию кислорода, отличную от нуля. На рис. 7 показана концентрация кислорода в продуктах полного сгорания топлива в зависимости от коэффициента избытка воздуха. Выбор необходимой величины избытка воздуха определяется конструктивными характеристиками топочного устройства, что будет рассмотрено в следующих главах. Отметим, только, что неравномерность поля концентраций кислорода по сечению факела (или топочной камеры Б целом) может существенно ухудшать сгорание топлива даже при достаточно большом среднем избытке воздуха. Поэтому организации смесеобразования в топочном устройстве должно уделяться самое серьезное внимание. [c.30]

Коэффициент избытка кислорода в этом случае не] может быть определеи по балансу азота и нужно исходить пз следующего, более общего вывода. Если коэффцциеит избытка воздуха (кислорода) а. меньше единицы, то имеется недостаток кислорода при а большем единицы — избыток кислорода. а = 1 соответствует стехиометрическим соотношениям реакций полного горения составных частей данного топлива. Согласно формуле (2. 24), весовое количество кислорода, необходимое для полного сгорания 1 кг топлива, составит [c.42]

Если коэффцциеит избытка воздуха (кислорода) а. меньше единицы, то имеется недостаток кислорода при а большем единицы — избыток кислорода. а = 1 соответствует стехиометрическим соотношениям реакций полного горения составных частей данного топлива. Согласно формуле (2. 24), весовое количество кислорода, необходимое для полного сгорания 1 кг топлива, составит [c.42]

Так как смесь топлива с воздухом недостаточно однородв(Ь распылена в потоке окружающего воздуха и часть кислорода, содержащегося в смеси, не успевает прореагировать с топливом,/ теоретически необходимого количества воздуха недостаточно для полного сгорания данной порции топлива, т. е. практически требуется некоторый избыток воздуха. Отношение действительного количества воздуха, поступившего для сгорания 1 кг топлива, к количеству воздуха, теоретически необходимого для полного сгорания 1 кг топлива, называется коэффициентом избытка воздуха а и выражается формулой [c.14]

Для полного сгорания топлива с образованием углекислого газа и паров воды необходимо обеспечить в любом месте пламени достаточное количество кислорода. Поэтому практически воздуха подается больше, чем теоретически необходимо для горения. Избыток воздуха зависит от качества топлива, способа сжигания, конструкции печи, конструкции горелок и условий сжигания. Избыток воздуха выражается чаще в процентах или как безразмерный коэффициент а, определяющий отношение количества действительно необходимого воздуха к теоретическому. Вообще рекомендуется принимать при газовых топливах 5—35%, при жидких топливах 20—50% избыточного воздуха. Современные горелки с керамическими камнями практически работают с теоретическим количеством воздуха, т. е. с нулевым избытком. У автоматически регулируемых больших печей избыток воздуха берется меньше, чем у печей, регулируемых вручную. [c.53]

Поэтому практически воздуха подается больше, чем теоретически необходимо для горения. Избыток воздуха зависит от качества топлива, способа сжигания, конструкции печи, конструкции горелок и условий сжигания. Избыток воздуха выражается чаще в процентах или как безразмерный коэффициент а, определяющий отношение количества действительно необходимого воздуха к теоретическому. Вообще рекомендуется принимать при газовых топливах 5—35%, при жидких топливах 20—50% избыточного воздуха. Современные горелки с керамическими камнями практически работают с теоретическим количеством воздуха, т. е. с нулевым избытком. У автоматически регулируемых больших печей избыток воздуха берется меньше, чем у печей, регулируемых вручную. [c.53]

В турбореактивных двигателях (рис. 1) встречный поток воздуха сжимается компрессором и поступает в камеры сгорания, куда подается топливо. При сверхзвуковых скоростях полета значительное сжатие воздуха происходит при торможении потока. Процесс сгорания топлива, в зависимости от конструкции двигателя, может протекать в нескольких камерах сгорания (что имеет место в многокамерных двигателях) или в одной кольцевой камере. В результате сгорания топлива в первичной зоне горения при коэффициенте избытка воздуха, близком к единице, развивается температура 1900—2200°. Чтобы снизить температуру продуктов сгорания, во вторичную зону камеры подается избыток воздуха, который омывает камеру и разбавляет продукты сгорания. В результате этого температура продуктов сгорания с воздухом в конце камеры снижается до 750—850 . После этого продукты сгорания при температуре 650—800° попадают на лопатки газовой турбины и приводят ее во вращение. Турбина находится на одном валу с компрессором. Число оборотов вала турбины достигает 8000— 16000 об/мин. [c.9]

В результате сгорания топлива в первичной зоне горения при коэффициенте избытка воздуха, близком к единице, развивается температура 1900—2200°. Чтобы снизить температуру продуктов сгорания, во вторичную зону камеры подается избыток воздуха, который омывает камеру и разбавляет продукты сгорания. В результате этого температура продуктов сгорания с воздухом в конце камеры снижается до 750—850 . После этого продукты сгорания при температуре 650—800° попадают на лопатки газовой турбины и приводят ее во вращение. Турбина находится на одном валу с компрессором. Число оборотов вала турбины достигает 8000— 16000 об/мин. [c.9]

Объем воздуха, затрачиваемого на горение топлива, и газов, образующихся в результате горения, обычно измеряют в кубических метрах объема, приведенных к нормальным условиям (0°С и 760 мм рт. ст.). Для полного сгорания топлива требуется некоторый избыток воздуха против теоретического расхода этот избыток воздуха, характеризуемый коэффициентом избытка воздуха lO, зависит от способа сжигания топлива, качества смешения топлива с воздухом и ряда других факторов.

[c.136]

[c.136]Полнота сгорания отходов зависит от многих факторов, но основными являются высокая температура в топке и необходимый избыток воздуха. Температура 1200—1300 °С достаточна для полного сгорания отходов выще 1350°С температуру поднимать не рекомендуется из-за возможного разрущения кирпичной футеровки. Коэффициент избытка воздуха должен быть 1,1—1,2 увеличивать его не рекомендуется, так как возрастет количество инертного газа (азота), что ухудшит условия абсорбции хлористого водорода (кислота получится менее концентрированной). Оптимальное соотношение между подаваемыми в топку воздухом, топливом и отходами устанавливают опытным путем и затем регулируют автоматически. Во избежание образования в топке взрывоопасных смесей имеется автоматическая система блокировки при внезапном снижении расхода топлива прекращается подача воздуха и отходов. [c.148]

Для обеспечения полного сгорания обычно приходится давать некоторый избыток воздуха сверх теоретически необходимого (для 1 кг жидкого топлива требуется в зависимости от его состава 10—10,5 м3 воздуха). Отношение количества воздуха, фактически введенного в топку, к теоретически необходимому называют коэффициентом избытка воздуха в топке а. Высокое значение а указывает на ненормальности в эксплуатации печи (подсос воздуха через неплотности печной кладки) й приводит к повышенным потерям тепла с газами, уходящими в дымовую трубу. [c.99]

Отношение количества воздуха, фактически введенного в топку, к теоретически необходимому называют коэффициентом избытка воздуха в топке а. Высокое значение а указывает на ненормальности в эксплуатации печи (подсос воздуха через неплотности печной кладки) й приводит к повышенным потерям тепла с газами, уходящими в дымовую трубу. [c.99]

Если бы при таком ходе процесса сгорания стенки топки поднимали свою температуру вслед за газами до того же уровня и были бы абсолютно нетеплопроводны, то все тепло, выделяемое топливом, пошло бы только на нагрев топочных газов. Тогда в каждой отдельной зоне топки температура этих газов достигла бы теоретического уровня, соответствующего местному (зонному) избытку воздуха. В последних зонах топки, где избыток воздуха в топочных газах перестал бы меняться (выгорело все топливо), перестала бы меняться и теоретическая температура горения, как это показывает горизонтальный участок кривой подъема теоретической температуры процесса на фиг. 34, соответствующий такому же горизонтальному участку кривой, изображающей последовательное падение коэффициента избытка воздуха в топочщ х газах, прекращающееся только в конце достаточно развитой в длину топочной камеры. [c.106]

34, соответствующий такому же горизонтальному участку кривой, изображающей последовательное падение коэффициента избытка воздуха в топочщ х газах, прекращающееся только в конце достаточно развитой в длину топочной камеры. [c.106]

Многочисленные испытания котельных агрегатов малой мощности с различными горелками, проведенные под руководством автора, показали, что при номинальной нагрузке агрегата зависимость потерь тепла с химическим недожогом от коэффициента избытка воздуха имеет одинаковый характер. Аналогичные результаты были получены А. К- Внуковым [Л. 17] при обобщении испытаний котлов электростанций, работающих на природном газе. При этом можно считать установленным, что оптимальный коэффициент избытка воздуха на выходе из топки численно равен минимальному, при котором начинает появляться химический недожог. Исходя из полученных результатов, в упомянутой работе делается вывод о том, что исчерпывающей характеристикой топочно-горе-лочного устройства является этот минимальный избыток воздуха, названный критическим. Также в работе указывается, что сопоставление приращения потерь тепла на тягу и дутье в зависимости от принятого при выборе машин коэффициента избытка воздуха показало при уменьшении а на 0,1 происходит понижение расхода электроэнергии, эквивалентное 0,2—0,3% от низшей теплоты сгорания газа. Кроме того, изменение сопротивления горелки по воздушной стороне на 100 мм вод. ст. эквивалентно потере 0,14Уо топлива. [c.191]

Также в работе указывается, что сопоставление приращения потерь тепла на тягу и дутье в зависимости от принятого при выборе машин коэффициента избытка воздуха показало при уменьшении а на 0,1 происходит понижение расхода электроэнергии, эквивалентное 0,2—0,3% от низшей теплоты сгорания газа. Кроме того, изменение сопротивления горелки по воздушной стороне на 100 мм вод. ст. эквивалентно потере 0,14Уо топлива. [c.191]

МИ газами б) понижается температура факела, что уменьшает коэффициент отдачи, т. е. долю тепла, поглощенного трубами, по отношению ко всему теплу, полученному от сгорания топлива в) свободный, не участвующий в реакциях горснпя кислород воздуха окисляет наружные поверхности труб в печп и ускоряет их разрушение г) избыточное количество газов излишне загружает дымовые каналы. Поэтому нельзя рекомендовать постоянный ввод избытка воздуха для снижения температуры в топке. Избыток воздуха должен быть минимальным, обеспечивающим, однако, химическую полноту горения. [c.88]

[c.88]

Некоторый избыток воздуха в топке необходим для предотвращения неполного сгорания топлива, однако с увеличением избытка воздуха температура продуктов сгорания снижается и очень значительно. Так, жаронроизводительпость природного газа при а = 1,0 составляет —2020° С. Температура продуктов сгорания при коэффициенте избытка воздуха, равном 1,1, будет уже 1880° С, а при двойном избытке воздуха — всего 1170° С. [c.142]

Горелки для сжигания угольной пыли. В печах применяются горелки типа труба в трубе (рис. 9-39). В таких горелках с угольной пылью подаетсл 25—35% воздуха (первичный воздух) при общем коэффициенте избытка воздуха 0=1,15- 1,20. Скорость пылевоздушной смеси выбирается в зависимости от качества топлива и конструкции печи. При сжигании угольной пыли тонкого помола с большим выходом летучих веществ в пе- д.зэ пылеугольная горелка типа труба чах с большими размерами трубе , рабочего пространства (если это пространство используется для сгорания пыли) выбираются скорости истечения пылевоздушной смеси из горелки порядка 20—30 м/сек. При угольной пыли более крупного помола с малым выходом летучих эта скорость принимается 10—15 м/сек. Во вращающихся печах для обжига цементного клинкера, имеющих большую длину (70— 150 м), эта скорость доходит до 60—70 м/сек. При всех условиях скорость истечения пылевоздушной смеси должно быть выше скорости горения. Скорость аэросмеси в подводящих трубопроводах в 2—4 раза более скорости горения. Во избежание выпадения пыли на горизонтальных участках скорость пылевоздушной смеси доводится до 18—25 м/сек. В тех случаях, когда невозможно выдержать указанную скорость, например из-за частого отключения некоторой части работающих печей, трубопроводы делаются не тупиковыми, а циркуляционными при этом избыток аэропыли включается на вентилятор, подающий первичный воздух. Во избежание быстрого износа ротор вентилятора изготовляется из специальной стали. [c.135]

При угольной пыли более крупного помола с малым выходом летучих эта скорость принимается 10—15 м/сек. Во вращающихся печах для обжига цементного клинкера, имеющих большую длину (70— 150 м), эта скорость доходит до 60—70 м/сек. При всех условиях скорость истечения пылевоздушной смеси должно быть выше скорости горения. Скорость аэросмеси в подводящих трубопроводах в 2—4 раза более скорости горения. Во избежание выпадения пыли на горизонтальных участках скорость пылевоздушной смеси доводится до 18—25 м/сек. В тех случаях, когда невозможно выдержать указанную скорость, например из-за частого отключения некоторой части работающих печей, трубопроводы делаются не тупиковыми, а циркуляционными при этом избыток аэропыли включается на вентилятор, подающий первичный воздух. Во избежание быстрого износа ротор вентилятора изготовляется из специальной стали. [c.135]

Сгорание топлива, необходимого для нагрева сырья, является химической реакцией соединения органических веществ (находящихся в топливе) с кислородом воздуха. Полное сгорание элементов топлива сопровождается образованием углекислоты, сернистого газа и водяного пара. При неполном сгорании образуются также окись углерода и свободный углерод или сажа. Для обеспечения полного сгорания обычно приходится давать некоторый избыток воздуха сверх теоретически необходимого (на 1 кг жидкого топлива требуется в зависимости от его состава 10—10,5 м воздуха). Отношение количества воздуха, фактически введенного в топку, к теоретически необходимому называют коэффициентом избытка воздуха а. Высокое значение а указывает на ненормальности в эксплуа-тяции печи (подсос воздуха через неплотности печной кладки) и приводит к повышенным потерям тепла с газами, уходящими в дымовую трубу. Значение а зависит от многих причин. При нормальной эксплуатации оно находится в пределах 1,2—1,5 при использовании газа, для печей с беспламенным горением снижается до 1,02—1,05. [c.64]

Полное сгорание элементов топлива сопровождается образованием углекислоты, сернистого газа и водяного пара. При неполном сгорании образуются также окись углерода и свободный углерод или сажа. Для обеспечения полного сгорания обычно приходится давать некоторый избыток воздуха сверх теоретически необходимого (на 1 кг жидкого топлива требуется в зависимости от его состава 10—10,5 м воздуха). Отношение количества воздуха, фактически введенного в топку, к теоретически необходимому называют коэффициентом избытка воздуха а. Высокое значение а указывает на ненормальности в эксплуа-тяции печи (подсос воздуха через неплотности печной кладки) и приводит к повышенным потерям тепла с газами, уходящими в дымовую трубу. Значение а зависит от многих причин. При нормальной эксплуатации оно находится в пределах 1,2—1,5 при использовании газа, для печей с беспламенным горением снижается до 1,02—1,05. [c.64]

Эколого-экономическая эффективность топливосжигающих установок и направления ее повышения — Энергетика и промышленность России — № 03 (167) февраль 2011 года — WWW.

EPRUSSIA.RU

EPRUSSIA.RUГазета «Энергетика и промышленность России» | № 03 (167) февраль 2011 года

Эти свойства, как никакие другие, тесно взаимосвязаны между собой и определяют эколого-экономическую эффективность использования каждой топливосжигающей установки.О свойствах, качестве и потенциальной — эффективности

Любой продукт общественного труда, как известно, только тогда затребован потребителем, когда обладает необходимым комплексом свойств или определенным качеством. Именно комплекс свойств продукта, удовлетворяющий потребности в его использовании в соответствии со своим функциональным назначением, делает этот продукт полезным. Совокупность свойств или качество есть не что иное, как потенциальная эффективность, которая закладывается на стадии проектирования и изготовления продукта, поддерживается в период всего жизненного цикла и проявляется в процессе непосредственного использования.

Очевидно, что каждая топливосжигающая установка, являясь продуктом общественного труда, также обладает потенциальной эффективностью (или качеством), сформированной комплексом заложенных свойств.

Экономичность как свойство

Сегодня экономичность является одним из значимых эксплуатационных свойств любой топливосжигающей установки, по которому можно судить, в том числе, и о рациональном или нерациональном использовании углеводородного топлива в ней. В самом широком смысле под экономичностью топливосжигающей установки понимается минимально возможный расход топлива, необходимый для получения единицы полезной работы (мощности или нагрузки). В качестве показателя экономичности топливосжигающей установки в настоящее время применяется для котлов и газовых турбин – часовой расход топлива (кг/час), а для дизелей – удельный часовой расход топлива (г/л. с.‑час или г/кВт-ч).

Постоянное повышение экономичности топливосжигающих установок является одной из основных задач всех производителей двигателей и котлов.

В качестве основного направления повышения экономичности сегодня принято снижение расхода топлива, которое достигается улучшением качества горючего и организации его сгорания.

Оценивать экономичность необходимо в полной мере

К сожалению, применяемый сегодня показатель экономичности нельзя считать в полной мере объективным по следующим причинам. Во-первых, он не учитывает то топливо, которое, поступив для сжигания в топливосжигающую установку, не используется по прямому назначению, а безвозвратно теряется или не может быть использовано, например, из‑за несовершенства топливных систем. Во-вторых, данный показатель отражает только расход топлива и не учитывает расход другого, необходимого для организации процесса горения компонента – воздуха. Справедливости ради необходимо констатировать, что применяемый в настоящее время показатель оценки эффективности работы топливосжигающей установки через расход топлива объективно оценивает финансовые затраты на приобретение топлива.

Для более полной и объективной оценки экономичности топливосжигающей установки целесообразно ввести коэффициент полезного использования топлива (КПИТ) и коэффициент оптимального расхода воздуха (КОРВ).

Коэффициент полезного использования топлива численно равен отношению количества горючего, использованного непосредственно для сжигания, ко всему количеству топлива, постоянно находящегося во внутренних полостях всех элементов топливной системы (так называемые «неснижаемый» и «мертвый» запасы) за единицу времени работы топливосжигающей установки для обеспечения ее функционирования. Говоря проще, КПИТ показывает только ту долю топлива, которая используется по прямому назначению, то есть на получение работы. Он представляет собой безразмерную величину, выражается в долях или процентах и вычисляется по данным, представленным в эксплуатационной документации и фактическому расходу топлива на горение.

Оценка экономичности работы топливосжигающей установки по топливу при помощи коэффициента полезного использования топлива является более объективной по сравнению с оценкой по расходу топлива, поскольку КПИТ учитывает не только топливо, поступающее на сжигание, но и топливо, не участвующее в производстве работы.

Результаты проведенных авторами расчетов показывают, что КПИТ для дизелей и газотурбинных установок не превышает 20‑25 процентов, а для бензиновых двигателей и котельных установок – 25‑30 процентов.

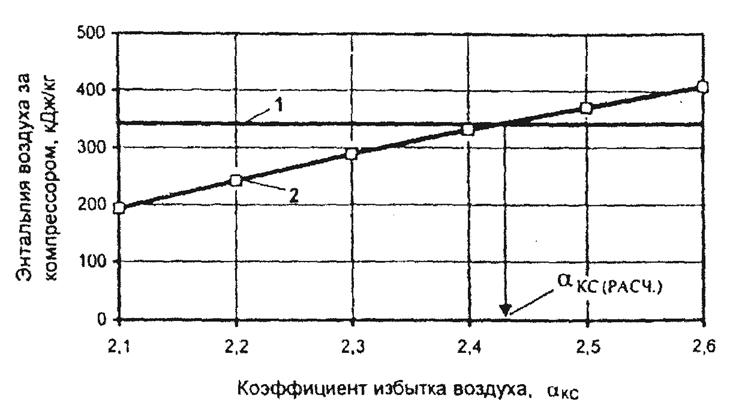

Теоретическое значение количества воздуха на горение, как известно, рассчитывается по формуле Д. И. Менделеева при нормальных условиях и составляет 10‑11 кубометров, или 11‑13 килограммов, воздуха на 1 килограмм топлива. Практически на горение топлива рекомендуется подавать большее количество воздуха. Отношение теоретического значения подаваемого на горение воздуха к рекомендованному количеству воздуха характеризуется коэффициентом избытка воздуха (α). Фактически же в зону горения подается количество воздуха еще большее, чем рекомендовано производителем топливосжигающей установки. Исходя из указанного, предлагаемый коэффициент оптимального расхода воздуха может быть представлен как обратная величина коэффициента избытка воздуха.

Коэффициент оптимального расхода воздуха показывает долю полезно использованного в реакции окисления количества воздуха во всем количестве воздуха, поданном на горении, и численно равен обратной величине коэффициента избытка воздуха. КОРВ (1/α) представляет собой безразмерную величину, выражается в долях или процентах, определяется по данным, представленным в эксплуатационной документации и по фактическому расходу воздуха на горение.

КОРВ (1/α) представляет собой безразмерную величину, выражается в долях или процентах, определяется по данным, представленным в эксплуатационной документации и по фактическому расходу воздуха на горение.

Полную экономичность любой топливосжигающей установки можно определить как произведение коэффициентов полезного использования топлива и оптимального расхода воздуха (КПИТ х

х КОРВ).

Пример расчета экономичности с учетом топлива и воздуха

Для примера определим экономичность дизельного двигателя Д-180 с турбокомпрессором ТКР 11Н3 Челябинского тракторного завода и дизельного двигателя Д-240 без турбокомпрессора Минского тракторного завода с учетом расходов не только топлива, но и воздуха. Далее сравним эти двигатели по численному значению показателя «экономичность». Данные, используемые для расчета, берем в технической документации на двигатель.

Для дизеля Д-180: удельный расход топлива – 218 г/кВт-час, мощность – 132 кВт, производительность топливоподкачивающего насоса – около 150 кг/час, средний коэффициент избытка воздуха (α) – 1,25.

Для дизеля Д-240: удельный расход топлива – 220 г/кВт-ч, мощность – 56,6 кВт, производительность топливоподкачивающего насоса – около 75 кг / час, средний коэффициент избытка воздуха (α) – 1,37.

Сравнение результатов расчетов показывает, что:

• двигатель Д-180 с турбокомпрессором ТКР 11Н3 более экономичен, чем двигатель Д-240 без турбокомпрессора, несмотря на то что удельный расход топлив у этих двигателей приблизительно одинаковый;

• большее влияние на экономичность двигателя оказывает расход воздуха, нежели расход топлива.

Экологичность – тоже свойство

Сегодня зачастую вместо терминов «экологичность» или «экологическая безопасность», к сожалению, употребляется термин «экология», что совершенно недопустимо, поскольку экологией называется наука об окружающей среде. Даже всемирно известные ведущие корпорации, холдинги и концерны, производящие двигатели, котлы и автомобили, применительно к своей продукции пользуются неверным термином. Подмена терминов говорит не только об экологической безграмотности использующих их людей, но и затрудняет в полной мере понять сущность свойства «экологичность», а без этого просто невозможно реализовать это важное свойство в выпускаемой продукции, разработать ее критерии и показатели.

Подмена терминов говорит не только об экологической безграмотности использующих их людей, но и затрудняет в полной мере понять сущность свойства «экологичность», а без этого просто невозможно реализовать это важное свойство в выпускаемой продукции, разработать ее критерии и показатели.

Необходимо отметить, что экологичность – это относительно новое свойство, отражающее уровень обеспечения экологической безопасности. Объективная необходимость формирования и дальнейшего развития этого свойства, в частности, для топливосжигающих установок возникла с середины 60‑х годов ХХ века, когда антропогенное загрязнение окружающей среды стало приобретать глобальный характер.

Экологичность топливосжигающей установки проявляется в способности не нарушать качество природной (естественной) или антропогенной (искусственной) среды, а также устранять или снижать до минимума негативные последствия ее воздействия на состояние природного баланса на всех этапах своего жизненного цикла.

Сегодня для топливосжигающих установок отсутствуют научно обоснованные критерии и показатели их экологичности, а нормирование этого важного свойства осуществляется эмпирически, исходя из технических возможностей топливосжигающих установок, а не толерантности природной среды.

Установлено, что экологичность топливосжигающей установки в большей степени зависит от организации процесса горения топлива, нежели от количества и качества сжигаемого горючего.

Экологичность – это сложное комплексное свойство, включающее в себя не менее пятнадцати отдельных свойств, поэтому и оценивать ее должен комплексный критерий.

Экологичность нужно оценить правильно

Для оценки свойства «экологичность» топливосжигающей установки целесообразно использовать комплексный показатель. Очевидно, что из‑за сложности данного свойства критерий (или правило, по которому изменяется показатель) показателя экологичности не может быть простым. По мнению авторов, данный критерий должен представлять собой аддитивную свертку показателей отдельных свойств экологичности, таких, как шумность; вредные выбросы, сливы и сбросы в окружающую среду; вибрация; излучения различной природы и другие, а также фактического количества потребляемого топлива и воздуха. Количественное ранжирование принятых показателей в свертке должно отражаться численным значением коэффициента значимости, соответствующего вкладу каждого из свойств в суммарное загрязнение окружающей среды. Представленный критерий является объективным, поскольку через качество организации процесса сгорания в топливосжигающей установке количественно отражается загрязнение окружающей среды. Численное значение показателя «экологичность» топливосжигающей установки должно находиться в пределах от 0 до 1,0, при этом установка считается экологически чистой при показателе, близком к 0, а экологически опасной, соответственно, – к 1,0.

Представленный критерий является объективным, поскольку через качество организации процесса сгорания в топливосжигающей установке количественно отражается загрязнение окружающей среды. Численное значение показателя «экологичность» топливосжигающей установки должно находиться в пределах от 0 до 1,0, при этом установка считается экологически чистой при показателе, близком к 0, а экологически опасной, соответственно, – к 1,0.

Объективная же оценка экологичности той или иной топливосжигающей установки может быть проведена только по результатам анализов вредных выбросов, сбросов, сливов и излучений. По своей значимости первостепенными являются, безусловно, качественный и количественный состав и температура дымовых, выхлопных и прочих газов, образующихся при сгорании топлива, а также количество и состав жидких и твердых загрязнителей, поскольку именно они оказывают наибольшее негативное воздействие на окружающую природную среду и поражают значительные территории и акватории.

Что следует знать об эффективности

В настоящее время не существует единого общепринятого определения понятия «эффективность». В одних источниках эффективность трактуется как степень различия между реальным (полученным) и желаемым результатами; в других – как вероятность достижения поставленной цели; в третьих – как результат, следствие каких‑либо причин и действий; в-четвертых – как соотношение полученного полезного эффекта и затрат на его получение. В некоторых источниках эффективность представлена как комплексное свойство процесса, проявляющегося в достижении конечной цели при использовании продукта. Несмотря на многообразие трактовок понятия «эффективность», все они сравнивают полученный (конечный) и желаемый (заданный или запланированный) результаты. Кроме того, говоря об эффективности, необходимо напомнить, что, во‑первых, эффективность проявляется только в процессе использования чего‑либо, например двигателя или котла, и представляет собой результат этого использования. Во-вторых, эффективность определяется целями и задачами использования и зависит от конкретных свойств продукта. В-третьих, достижение определенного уровня эффективности зависит от целей, задач, условий, состояния и правильности использования продукта.

В одних источниках эффективность трактуется как степень различия между реальным (полученным) и желаемым результатами; в других – как вероятность достижения поставленной цели; в третьих – как результат, следствие каких‑либо причин и действий; в-четвертых – как соотношение полученного полезного эффекта и затрат на его получение. В некоторых источниках эффективность представлена как комплексное свойство процесса, проявляющегося в достижении конечной цели при использовании продукта. Несмотря на многообразие трактовок понятия «эффективность», все они сравнивают полученный (конечный) и желаемый (заданный или запланированный) результаты. Кроме того, говоря об эффективности, необходимо напомнить, что, во‑первых, эффективность проявляется только в процессе использования чего‑либо, например двигателя или котла, и представляет собой результат этого использования. Во-вторых, эффективность определяется целями и задачами использования и зависит от конкретных свойств продукта. В-третьих, достижение определенного уровня эффективности зависит от целей, задач, условий, состояния и правильности использования продукта. В-четвертых, эффективность должна поддерживаться на всех этапах жизненного цикла продукта. В-пятых, повышение эффективности не всегда может быть достигнуто улучшением одного или нескольких свойств продукта. И наконец, эффективность может быть общей, когда реализуется весь комплекс свойств продукта, и частной, когда реализуется одно или несколько свойств продукта.

В-четвертых, эффективность должна поддерживаться на всех этапах жизненного цикла продукта. В-пятых, повышение эффективности не всегда может быть достигнуто улучшением одного или нескольких свойств продукта. И наконец, эффективность может быть общей, когда реализуется весь комплекс свойств продукта, и частной, когда реализуется одно или несколько свойств продукта.

Применительно к технике, по мнению авторов, наиболее полно отражает сущность понятия эффективность следующее определение: «Эффективность – это степень реализации свойств, заложенных в техническое устройство, в процессе его использования». Поскольку эффективность отражает реализацию свойств технического устройства, принято конкретизировать эту эффективность применительно к конкретному свойству, к которому она относится, например экономическая эффективность, тепловая эффективность, экологическая эффективность и т. д.

В самом общем виде количественная оценка эффективности производится, как правило, через безразмерный численный показатель, выраженный в процентах или в долях и равный отношению полученного результата к желаемому.

Поскольку экологичность и экономичность являются наиболее значимыми свойствами топливосжигающей установки и проявляются практически на всех этапах ее жизненного цикла, то эффективность использования топливосжигающей установки целесообразно оценивать по степени реализации этих свойств. Такая эффективность называется эколого-экономической.

Как можно оценивать эффективность

Наиболее объективная оценка эколого-экономической эффективности использования топливосжигающей установки может быть произведена только с учетом максимального количества факторов, влияющих на результаты использования установки. В данном случае факторами (или движущими силами процесса использования топливосжигающей установки) выступают показатели эффективности, отражающие такие свойства, как «экологичность» и «экономичность».

Для оценки эколого-экономической эффективности использования топливосжигающей установки должен использоваться комплексный показатель, критерий которого также будет комплексным. Данный критерий должен представлять собой аддитивную свертку показателей всех свойств «экологичность» и «экономичность» установки Количественное ранжирование принятых показателей в свертке должно отражаться численным значением коэффициента значимости, соответствующего вкладу каждого из свойств в конечный полученный результат. Представленный критерий является наиболее объективным по сравнению с применяемыми сегодня критериями оценки эколого-экономической эффективности использования топливосжигающей установки, поскольку через ее качество количественно отражается загрязнение окружающей среды и расход различных ресурсов на ее работу.

Данный критерий должен представлять собой аддитивную свертку показателей всех свойств «экологичность» и «экономичность» установки Количественное ранжирование принятых показателей в свертке должно отражаться численным значением коэффициента значимости, соответствующего вкладу каждого из свойств в конечный полученный результат. Представленный критерий является наиболее объективным по сравнению с применяемыми сегодня критериями оценки эколого-экономической эффективности использования топливосжигающей установки, поскольку через ее качество количественно отражается загрязнение окружающей среды и расход различных ресурсов на ее работу.

Из общего курса Экологии известно, что использованные с низкой эффективностью, а равно неиспользованные по прямому назначению ресурсы рано или поздно попадают обратно в окружающую среду в виде загрязнителей. Говоря другими словами, все, что не пошло в дело, становится отходами, наличие которых во всех случаях снижает экономичность использования топливосжигающей установки. В то же время низкая экономичность установки обязательно приводит к повышенным потерям используемых природных ресурсов, а значит, к снижению эффективности ее использования. В связи с этим математическое описание эколого-экономической эффективности использования топливосжигающей установки можно представить в виде равенства, в левой части которого находится экономический показатель, а в правой части – единица минус комплексный экологический показатель. При этом наивысшая эколого-экономическая эффективность достигается, когда ее экологическая составляющая стремится к нулю, а экономическая – к единице.

В то же время низкая экономичность установки обязательно приводит к повышенным потерям используемых природных ресурсов, а значит, к снижению эффективности ее использования. В связи с этим математическое описание эколого-экономической эффективности использования топливосжигающей установки можно представить в виде равенства, в левой части которого находится экономический показатель, а в правой части – единица минус комплексный экологический показатель. При этом наивысшая эколого-экономическая эффективность достигается, когда ее экологическая составляющая стремится к нулю, а экономическая – к единице.

А что с эффективностью на практике

Традиционно топливо и воздух подаются в зону горения раздельно, где смешиваются и образуют горючую смесь. Следует заметить, что топливо, подаваемое на горение, состоит из углеводородных соединений различного типа с разной структурой и молекулярным весом. Кроме того, топливо подается в виде капель неодинаковых размеров. Различные углеводородные соединения, как известно, имеют разную способность к окислению, требуют неодинакового количества кислорода для своего окисления и выделяют разное количество тепла. При смешении воздуха с таким топливом получается гетерогенная (неоднородная) топливовоздушная смесь с нехваткой или излишком в ее отдельных локальных зонах окислителя или горючего. В связи с этим для организации процесса горения количество подаваемого на сжигание воздуха специально завышается. Превышение фактического количества воздуха над теоретическим принято называть избыточным воздухом.

При смешении воздуха с таким топливом получается гетерогенная (неоднородная) топливовоздушная смесь с нехваткой или излишком в ее отдельных локальных зонах окислителя или горючего. В связи с этим для организации процесса горения количество подаваемого на сжигание воздуха специально завышается. Превышение фактического количества воздуха над теоретическим принято называть избыточным воздухом.

Опыт практического использования топливосжигающих установок показывает, что с момента начала сжигания углеводородного топлива до настоящего времени технология его подготовки, схема смешения топлива с воздухом и организация процесса его сгорания, к сожалению, не претерпели существенного изменения, а значит, говорить о каком‑либо значимом повышении показателей их эколого-экономической эффективности не представляется возможным.

Пути повышения эффективности

Исчерпаемость полезных ископаемых, интенсивное загрязнение окружающей среды, ухудшение качества среды обитания человека, изменение климата и другие объективные причины не оставляют никакой другой альтернативы, кроме экологичного и экономичного использования всех природных ресурсов, включая углеводородное топливо и атмосферный воздух. В связи с чем в XXI веке вопрос повышения эколого-экономической эффективности использования топливосжигающих установок приобретает особую значимость.

В связи с чем в XXI веке вопрос повышения эколого-экономической эффективности использования топливосжигающих установок приобретает особую значимость.

По мнению авторов, практическая реализация следующих мероприятий:

• совершенствование технологических процессов и цикла топливоподготовки в целом;

• гомогенизация и аэрация топлива перед его подачей в зону горения;

• повышение качества приготавливаемой горючей смеси, подаваемой на горение;

• замена раздельной схемы смешения топлива и воздуха на совместную схему;

• интенсификация и активизация процесса горения;

• изменение способа регулирования мощности и нагрузки топливосжигающей установки;

• сжигание топлива при расходах воздуха, близких к теоретическим значениям,– позволят значительно повысить эколого-экономическую эффективность использования всех топливосжигающих установок.

Вклад авторов

В период с 1989 года по 2003 год авторами были модернизированы топливные системы на четырнадцати энергетических объектах, включая боевые корабли Черноморского флота и теплоэнергетические централи (ТЭЦ). Модернизация топливных систем позволила повысить эколого-экономическую эффективность использования энергоустановок. А именно, достичь экономии углеводородного топлива до 9,0‑9,5 процента; снизить количество атмосферного воздуха, подаваемого на горение, на 25 процентов; уменьшить температуру сбрасываемых в атмосферу дымовых газов на 20 процентов; значительно сократить или полностью устранить слив в окружающую среду нефтесодержащих отходов и остатков; количественно и качественно изменить состав дымовых газов, сбрасываемых в атмосферу. Кроме того, эффективность использования топливосжигающих установок была повышена и за счет возможности качественного сжигания некондиционного, низкосортного и обводненного до 13 процентов топлива, а также нефтесодержащих отходов и остатков. Многие энергообъекты с модернизированными топливными системами успешно работают до настоящего времени.

Модернизация топливных систем позволила повысить эколого-экономическую эффективность использования энергоустановок. А именно, достичь экономии углеводородного топлива до 9,0‑9,5 процента; снизить количество атмосферного воздуха, подаваемого на горение, на 25 процентов; уменьшить температуру сбрасываемых в атмосферу дымовых газов на 20 процентов; значительно сократить или полностью устранить слив в окружающую среду нефтесодержащих отходов и остатков; количественно и качественно изменить состав дымовых газов, сбрасываемых в атмосферу. Кроме того, эффективность использования топливосжигающих установок была повышена и за счет возможности качественного сжигания некондиционного, низкосортного и обводненного до 13 процентов топлива, а также нефтесодержащих отходов и остатков. Многие энергообъекты с модернизированными топливными системами успешно работают до настоящего времени.

Модернизация старого или внедрение нового

В процессе работы по повышению эффективности использования топливосжигающих установок было установлено, что модернизация топливных систем на основе включения в их состав дополнительных устройств приводит к увеличению числа элементов топливной системы, а следовательно, и к повышению не используемого по прямому назначению количества топлива, или так называемого «неснижаемого» запаса топлива в системе. (Напомним, что «неснижаемым» принято называть запас топлива, который необходимо иметь в элементах топливной системы с целью недопущения попадания в их внутреннюю полость воздуха, поскольку при его наличии топливные насосы мгновенно теряют свою работоспособность по причинам отсутствия смазки и охлаждения или быстрого увеличения числа оборотов из-за резкого уменьшения сопротивления перекачиваемой среды). Закономерным результатом повышения «неснижаемого» запаса топлива в системе является снижение эффективности использования топливосжигающей установки за счет уменьшения ее экономической составляющей, которая объективно отражается численным значением коэффициента полезного использования топлива (КПИТ).

(Напомним, что «неснижаемым» принято называть запас топлива, который необходимо иметь в элементах топливной системы с целью недопущения попадания в их внутреннюю полость воздуха, поскольку при его наличии топливные насосы мгновенно теряют свою работоспособность по причинам отсутствия смазки и охлаждения или быстрого увеличения числа оборотов из-за резкого уменьшения сопротивления перекачиваемой среды). Закономерным результатом повышения «неснижаемого» запаса топлива в системе является снижение эффективности использования топливосжигающей установки за счет уменьшения ее экономической составляющей, которая объективно отражается численным значением коэффициента полезного использования топлива (КПИТ).

Очевидно, что дальнейшее повышение эффективности использования топливосжигающих установок только за счет постоянной модернизации существующих топливных систем становится невозможным, а значит, и нецелесообразным.

Наиболее перспективное направление повышения эффективности использования топливосжигающих установок, по мнению авторов, это разработка и внедрение принципиально новых топливных систем или систем нового поколения.

В результате работы создана новая топливоподающая система, удовлетворяющая указанным выше требованиям.

Системообразующим элементом новой топливоподающей системы является воздушно-топливный струйный насос-распылитель, одновременно сочетающий в себе функции топливоподающего насоса и топливной форсунки или распылителя топлива.

Функционирование струйного насоса-распылителя обеспечивается энергией сжатого воздуха, подаваемого от компрессора, вентилятора или воздушного баллона. За счет прокачки воздуха через проточную часть насоса-распылителя обеспечивается самовсасывание, гомогенизация и аэрация топлива, приготовление воздушно-топливной смеси и ее мелкодисперсный распыл в зону горения.

Новая топливная система успешно прошла промышленные испытания в реальных условиях эксплуатации и значительно повысила эколого-экономическую эффективность использования топливосжигающей установки. Так, экономия углеводородного топлива составила более 15 процентов; потребление атмосферного воздуха сократилось до теоретического значения (11 килограммов воздуха на 1 килограмм топлива). Кроме того, организовано бездымное горение углеводородных топлив с различными физико-химическими показателями, и реализована возможность качественного сжигания сырой нефти, нефтеводяной эмульсии влагосодержанием 23 процента, дизельного топлива.

Кроме того, организовано бездымное горение углеводородных топлив с различными физико-химическими показателями, и реализована возможность качественного сжигания сырой нефти, нефтеводяной эмульсии влагосодержанием 23 процента, дизельного топлива.

Новая топливная система является универсальной, поскольку может быть адаптирована для любого вида установок, сжигающих твердое, жидкое и газообразное топливо.

Подводим итоги

Результаты многолетней работы позволяют сделать следующие выводы:

• потребность использования топливосжигающих установок определяется их качеством (или комплексом свойств), которое представляет собой потенциальную эффективность

• потенциальная эффективность топливосжигающих установок переходит в эффективность использования в процессе практической реализации заложенных в них свойств

• экологичность – это одно из важнейших свойств топливосжигающей установки

• эколого-экономическая эффективность использования топливосжигающих установок реализуется через такие их свойства, как «экологичность» и «экономичность»

• наиболее перспективным направлением повышения эколого-экономической эффективности использования топливосжигающих установок является не модернизация их существующих топливных систем, а разработка и внедрение топливных систем нового поколения.

КОЭФФИЦИЕНТЫ ИЗБЫТКА ВОЗДУХА И РАЗБАВЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ КОЭФФИЦИЕНТ ИЗБЫТКА ВОЗДУХА

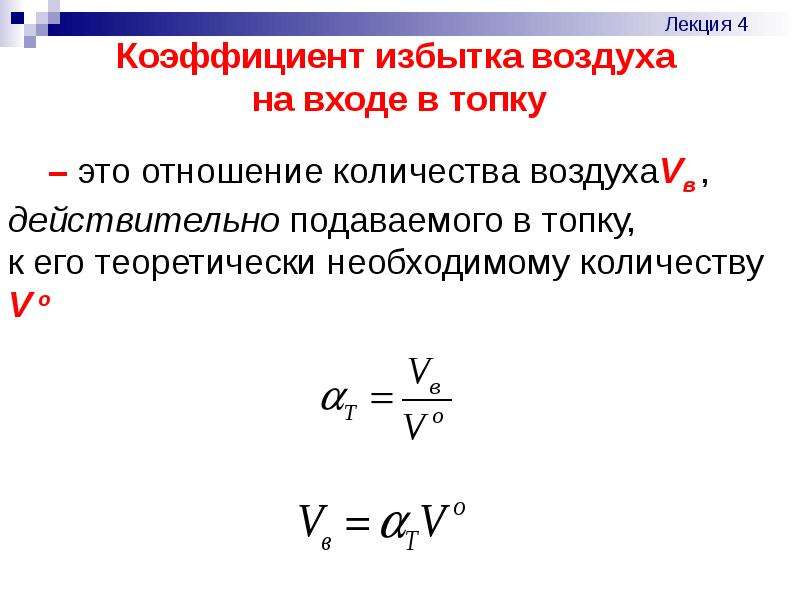

Коэффициент избытка воздуха а показывает отношение поступившего в установку воздуха Ув к объему воздуха, необходимому для полного сгорания топлива в соответствии со стехиометрическими уравнениями Кв

V V3 4- Vй’’6

‘ В ‘ и ~ В

VI VI

Сжигание топлива с недостаточным для полного сгорания объемом воздуха ведет к потерям тепла и загрязнению воздушного бассейна окисью углерода и другими продуктами неполного сгорания. Увеличение же избытка воздуха сверх оптимального приводит к возрастанию потерь тепла с уходящими газами, может существенно снизить температуру в топке и обусловить этим неполное сгорание топлива. Поэтому большое значение имеет применение методов сжигания топлива и выбор конструкций горелок, форсунок и топок, обеспечивающих полноту сгорания топлива при минимальном избытке воздуха.

Сжигание с минимальным избытком воздуха особенно важно при работе на сернистом топливе во избежание окисления продукта сгорания серы — сернистого газа Э02 в значительно более коррозионно-активный Э03.

При использовании топлива в технологических печах и в особенности в установках, генерирующих защитные газы, предохраняющие металл от

Окисления и обезуглероживания, процесс горения осуществляют при а, значительно меньшим единицы. В этих случаях а правильнее называть не коэффициентом избытка, а коэффициентом расхода воздуха.

При производстве защитных газов коэффициент расхода воздуха поддерживают примерно равным 0,5. В этих случаях для устранения потерь тепла вследствие неполноты горения осуществляют дожигание горючих компонентов, содержащихся в продуктах неполного сгорания.

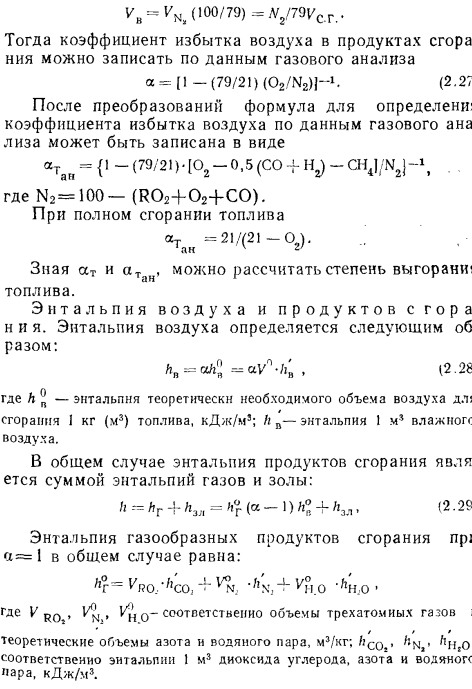

Для подсчета а при неполном сгорании топлива необходимо вычесть из общего содержания кислорода в сухих продуктах сгорания количество кислорода, эквивалентное его расходу на окисление горючих компонентов

N2 — 3,76 (02 — 0,5СЮ — 0,5Н2 — 2СН,)

Приведенные выше формулы справедливы лишь при сжигании топлива с небольшим содержанием азота. При сжигании доменных, генераторных и ваграночных газов необходимо учитывать наличие в газе N3. Тогда формулы (V.!) и (У.5) приобретают вид

Тогда формулы (V.!) и (У.5) приобретают вид

N2— — у— — 3,70 (02 — 0,500 — 0,5Н2 —2СН>) |

(У.6)

(У.7)

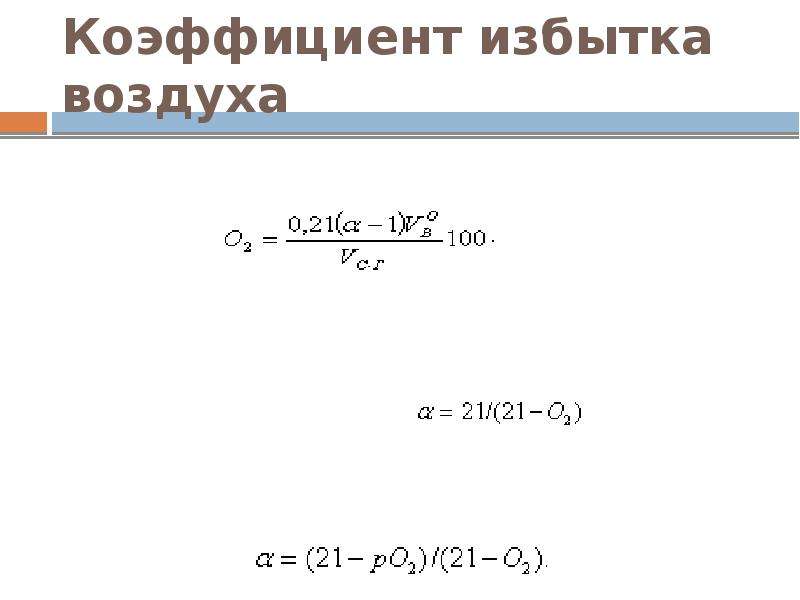

При сжигании антрацита, кокса, дров, генераторных газов и других видов топлива с Н02111ах, близким к 21%, коэффициент избытка воздуха можно приближенно подсчитать по содержанию кислорода в продуктах полного сгорания

А 21 (21 — 02).

Формулы (У.1) — (У.8) применимы лишь при работе топок на воздухе, не обогащенном кислородом.

При сжигании топлива в воздухе, обогащенном кислородом, без присосов атмосферного воздуха коэффициент избытка воздуха можно подсчитать по формулам, аналогичным приведенным выше, с заменой величины 21 и 79% процентным содержанием 02 и N3 в воздухе, обогащенном кислородом.

Ниже приводится простая методика подсчета коэффициента избытка воздуха и кислорода, применимая при сжигании топлива в воздухе, в кислороде и в воздухе, обогащенном кислородом, без определения содержания кислорода в дутье. + °-5Н2°

+ °-5Н2°

••и 1 11

Й02 + О. бНоО

Для удобства подсчета а по составу сухих продуктов сгорания формуле (У.11) придают следующий вид

А = (0.2 + тгИОз) иИО,, (У.12)

Где тг — коэффициент, показывающий отношение объема кислорода, израсходованного на горение топлива с образованием 1Ю2 н Н20, к объему 1Ю2

В продуктах сгорания, равный

Тг = (Б02 + 0,5Н20): 1Ю2. (У.13)

Значения коэффициента п для различных видов топлива следующие [6, 36]:

Паровичный жирный: донецкий 1,15 Карагандинский 1,15 Кизеловский 1,18 Ткварчельский. 1,16 Газовый: Донецкий 1,15 Кузнецкий (ленинский) 1,16 Уральский (буланашский) . 1,14 Грузинский (тквнбульский) 1,16 Дл гш по пл амоипы й: Донецкий 1,15 Минусинский 1,14 Черемховскнй 1,15 Бурый уголь: подмосковный………. 1,10 |

Газообразное топливо

Горючие газы: | Пефтезаиодской газ | 1,75 | |

Метай | 2,0 | Сжижепный газ. | 1,05 |

Пропан | 1,67 | Генераторный газ из: | |

Бутан | 1,625 | Подмосковного углл | 0,75 |

Ацетилен | 1,25 | Газового углн | 0,75 |

Окись углерода | 0,5 | Торфа | 0,73 |

Коксовый газ очпщенный | 2,1:8 | Дрсиесины | 0,73 |

Коксовый газ неочищенный | 2,20 | Челябинского угля | 0,70 |

Природный газ | 2,00 | Кокса | 0,05 |

Нефтепромысловый гач районов: | Антрацита | 0,64 | |

Небптдаг | 1,87 | Домснпый газ | 0,41 |

Азнефть | 1,80 | ||

Грознефть | 1,82 | ||

Ишгимбаево | 1,75 | ||

Жидкое топливо | |||

Бензин | 1,52 | Мазут малосерпистый | 1,35 |

Керосин | 1,48 | Бензол | 1,*5 |

Мазут сернистый | 1,40 | ||

Твердое | Топливо | ||

Кокс | 1,05 | Уральский: | |

Антрацит: | Богословский | 1,16 | |

Донецкий | 1,05 | Челябинский | 1,11 |

Полуантрацит: | Читинский: | ||

Егоршинский | 1,10 | Тарбагатайеюгй | 1,11 |

Каменный уголь: | Арабогарский | 1,10 | |

Тощий: | Халлртинский | 1,06 | |

Донецкий | 1,13 | Амурский: | |

Кузнецкий | 1,12 | Кнвдиисшш | 1,00 |